目次

企業ブランディングの意味と目的

企業ブランディングの定義

企業ブランディングとは、企業が自社のブランドイメージを確立し、他社との差別化を図るための戦略的な取り組みです。単なる商品やサービスのブランディングではなく、企業そのもののアイデンティティや価値観を明確にし、ステークホルダー(顧客、従業員、投資家、地域社会など)に伝えていくことが目的となります。

例えば、環境に配慮した製品を展開するパタゴニアは、「環境保護」という企業としての価値観をブランドの中核に据えています。また、シンプルでユーザーフレンドリーなデザインを追求するAppleは、「イノベーションとクリエイティビティ」という企業アイデンティティを確立しています。このように、企業ブランディングは自社の独自性を打ち出し、ステークホルダーとの絆を深めるための重要な戦略なのです。

なぜ企業ブランディングが必要なのか

競争優位性の確立

グローバル化が進み、商品やサービスの品質だけでは差別化が難しくなっている現代において、企業ブランドは競争優位性を確立するための重要な要素となっています。強력な企業ブランドを構築することで、顧客の信頼と愛着を獲得し、ロイヤルティの高い顧客基盤を築くことができます。

コモディティ化が進む家電業界において、アップルは「Think Different」というブランドメッセージを掲げ、革新的でクリエイティブなイメージを確立することで、高いブランド価値を維持しています。また、自動車業界では、ベンツやBMWなどのラグジュアリーブランドが、品質だけでなくステータスやライフスタイルを提供する価値を訴求することで、熾烈な競争を勝ち抜いています。このように、企業ブランドは差別化の有力な武器となるのです。

ステークホルダーとの信頼関係構築

企業ブランディングは、顧客だけでなく、従業員、投資家、サプライヤー、地域社会などあらゆるステークホルダーとの信頼関係を構築するための基盤となります。自社の価値観や存在意義を明確に示すことで、ステークホルダーの共感と支持を得ることができます。

outdoor部門で圧倒的な人気を誇るパタゴニアは、「cause marketing(社会貢献型マーケティング)」の先駆者として知られています。環境保護や社会問題の解決に積極的に取り組み、時には売上の一部を寄付するなど、企業としての価値観を実践することで、ステークホルダーからの信頼と支持を獲得しています。また、グーグルは「Don't be evil(邪悪になるな)」という企業モットーを掲げ、ユーザーファーストの姿勢を貫くことで、利用者からの信頼を得ています。このように、企業ブランディングはステークホルダーとの長期的な関係構築に欠かせません。

優秀な人材の獲得

優れた企業ブランドは、優秀な人材を引き付ける磁石の役割を果たします。会社の価値観や文化に共感する人材を獲得することで、組織の活力とパフォーマンスを高めることができます。特に、ミレニアル世代やZ世代といった若い世代は、単に報酬だけでなく、社会的意義やパーパスを重視する傾向があり、企業ブランディングの重要性がさらに高まっています。

「世界で最も働きがいのある企業」ランキングで常に上位に名を連ねるグーグルは、自由闊達な企業文化とイノベーションへのコミットメントを前面に打ち出すことで、世界中のトップ人材を惹きつけています。また、パタゴニアは環境保護という明確な価値観を持つことで、同じ志を持つ優秀な人材を集めています。このように、企業ブランディングは人材獲得の面でも大きな意味を持つのです。

企業ブランディングのゴール

ブランドエクイティの向上

企業ブランディングの最終的なゴールは、ブランドエクイティ(ブランド資産価値)を高めることです。ブランドエクイティとは、顧客がそのブランドに対して抱く好意的な連想やロイヤルティのことを指します。ブランドエクイティが高いほど、顧客は価格プレミアムを受け入れ、ブランドを推奨する可能性が高くなります。

例えば、アップルのiPhoneは、他社のスマートフォンと比べて高価格帯にありますが、ブランドエクイティが高いため、多くの顧客が進んで購入しています。また、ナイキは「Just Do It」というブランドメッセージを通じて、スポーツとファッションを融合させたライフスタイルブランドとしての地位を確立し、高いブランドエクイティを誇っています。このように、ブランドエクイティは企業の無形資産として大きな価値を持つのです。

企業価値の向上

優れた企業ブランドは、株式市場における企業価値の向上にもつながります。強いブランド力を持つ企業は、投資家から高く評価され、株価の上昇や資金調達の面で有利になります。また、企業ブランドは買収や合併の際の交渉力にも影響を与えます。

コカ・コーラは、100年以上にわたってブランド価値を高め続けてきた結果、世界最高の無形資産価値を持つ企業の一つとなっています。また、トヨタ自動車は「カイゼン」や「リーン生産方式」といった独自の経営哲学を企業ブランドの核とすることで、グローバル市場で高い評価を獲得しています。このように、企業ブランディングは企業価値の向上という観点からも重要な意味を持つのです。

企業ブランディングが今求められる理由

少子高齢化による人材獲得競争の激化

魅力的な企業ブランドによる優秀な人材の確保

少子高齢化が進む日本では、労働力人口の減少が大きな問題となっています。優秀な人材の獲得競争が激化する中、魅力的な企業ブランドを構築することが重要になっています。特に、若手人材や専門人材は、報酬だけでなく、社会的意義やキャリアの成長機会を重視する傾向があります。

.png?width=649&height=354&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96_%E4%BB%A4%E5%92%8C%E4%BA%94%E5%B9%B4%E9%AB%98%E9%BD%A2%E5%8C%96%E7%99%BD%E6%9B%B8%20(1).png)

出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書」

例えば、楽天は「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」という企業ミッションを掲げ、グローバルな成長機会とダイバーシティを尊重する文化を訴求することで、優秀な人材を惹きつけています。また、サイボウズは「チームワークあふれる社会を創る」という独自のビジョンと、働きやすい環境づくりへの取り組みを前面に打ち出すことで、エンジニア人材の獲得に成功しています。このように、魅力的な企業ブランドは人材獲得の鍵となるのです。

ブランディングを通じた従業員エンゲージメントの向上

企業ブランディングは、優秀な人材を引き付けるだけでなく、既存の従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や愛着)を高める効果もあります。自社の価値観や目指す姿を明確に示し、従業員と共有することで、一体感と使命感を醸成することができます。

- 企業と従業員の価値観の共有

- パーパスの明確化と組織一体感の醸成

ヤマト運輸は「宅急便」の生みの親として知られる小倉昌男氏の経営哲学を受け継ぎ、「全員経営」の考え方を企業文化の基盤としています。社員一人ひとりが経営者としての意識を持ち、自律的に行動することを奨励することで、高いエンゲージメントを実現しています。また、サウスウェスト航空は「Fun LUVing Attitude」という企業価値を全社で共有し、社員が楽しく働ける環境づくりに力を入れることで、サービス品質の向上につなげています。このように、企業ブランディングは従業員エンゲージメントの観点からも重要な意味を持つのです。

グローバル市場での競争力強化

海外進出に向けたグローバルブランドの構築

国内市場の成熟化や少子高齢化を背景に、多くの日本企業が海外市場の開拓に乗り出しています。しかし、グローバル市場で勝ち抜くためには、自社の価値を現地の文化や嗜好に合わせて訴求する必要があります。強力なグローバルブランドを構築することが、海外での競争力強化の鍵となります。

- 現地の文化や価値観の理解

- グローバル統一と現地適応のバランス

ユニクロは「MADE FOR ALL」というグローバルブランドメッセージを掲げ、世界中の多様な人々に品質の高い基本アイテムを提供することを目指しています。現地のニーズに合わせた商品開発と、日本発のライフスタイル提案を組み合わせることで、グローバル市場での存在感を高めています。また、資生堂は「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」というブランドビジョンのもと、日本の美意識とテクノロジーを融合させた商品を展開し、世界各国の文化に寄り添うマーケティングを実践しています。このように、グローバルブランドの構築は海外進出の成功に不可欠なのです。

海外ステークホルダーとの信頼関係の構築

グローバル市場で長期的な競争優位性を確保するためには、現地のステークホルダーとの信頼関係構築が欠かせません。企業の社会的責任(CSR)や持続可能性(サステナビリティ)への取り組みを通じて、グローバル企業市民としての姿勢を示すことが重要です。

- グローバル企業市民としての責任

- 持続可能性への貢献

パナソニックは「A Better Life, A Better World」というブランドスローガンのもと、環境配慮型商品の開発や途上国の生活改善に取り組むなど、グローバルな社会課題の解決に力を入れています。また、トヨタ自動車は「Toyota Environmental Challenge 2050」を掲げ、CO2排出量ゼロを目指す挑戦的な目標を設定することで、環境リーダーとしての評価を高めています。このように、海外ステークホルダーとの信頼関係構築は、グローバル競争を勝ち抜くための重要な要素なのです。

日本企業の海外進出の成功要因(ブランディングの視点)

| 企業名 | ブランディング施策 | 効果 |

|---|---|---|

| ユニクロ | グローバル共通のブランドメッセージ | 各国の多様なニーズに対応 |

| 資生堂 | 日本の美意識とテクノロジーの融合 | 各国の文化に寄り添うマーケティング |

| パナソニック | 環境配慮型商品の開発と途上国支援 | グローバル社会課題の解決に貢献 |

| トヨタ自動車 | 環境チャレンジ2050の設定 | 環境リーダーとしての評価向上 |

ステークホルダーからの期待への対応

SDGsを始めとする社会課題解決への貢献

近年、企業には株主利益の追求だけでなく、社会課題の解決に積極的に取り組むことが期待されるようになりました。SDGs(持続可能な開発目標)に代表されるように、グローバルな課題への対応は企業の社会的責任として認識されつつあります。自社の強みを活かして社会に貢献することが、ステークホルダーからの信頼と支持を獲得する上で重要になっています。

- 自社の強みを活かしたソーシャルインパクト

- ステークホルダーとの共創

楽天は「楽天エコプログラム」を通じて、顧客の購買活動と連動した森林保護活動を展開しています。ユーザーが「エコ配送」を選択することで、楽天が植林活動に投資するという仕組みを作ることで、顧客との共創による環境貢献を実現しています。また、セブン&アイ・ホールディングスは食品ロス削減と地域活性化を目的とした「アレンジメニュー」の開発など、事業を通じた社会課題解決に力を入れています。このように、SDGsへの貢献は企業ブランディングの重要な柱となりつつあるのです。

パーパス(存在意義)の明確化と実践

ステークホルダーから求められているのは、単なる社会貢献活動ではなく、事業そのものを通じた社会的価値の創出です。自社の存在意義(パーパス)を明確にし、それを実践することが、ステークホルダーの共感と信頼を得るカギとなります。

- 事業を通じた社会的価値の創出

- ブランドを通じたパーパスの発信

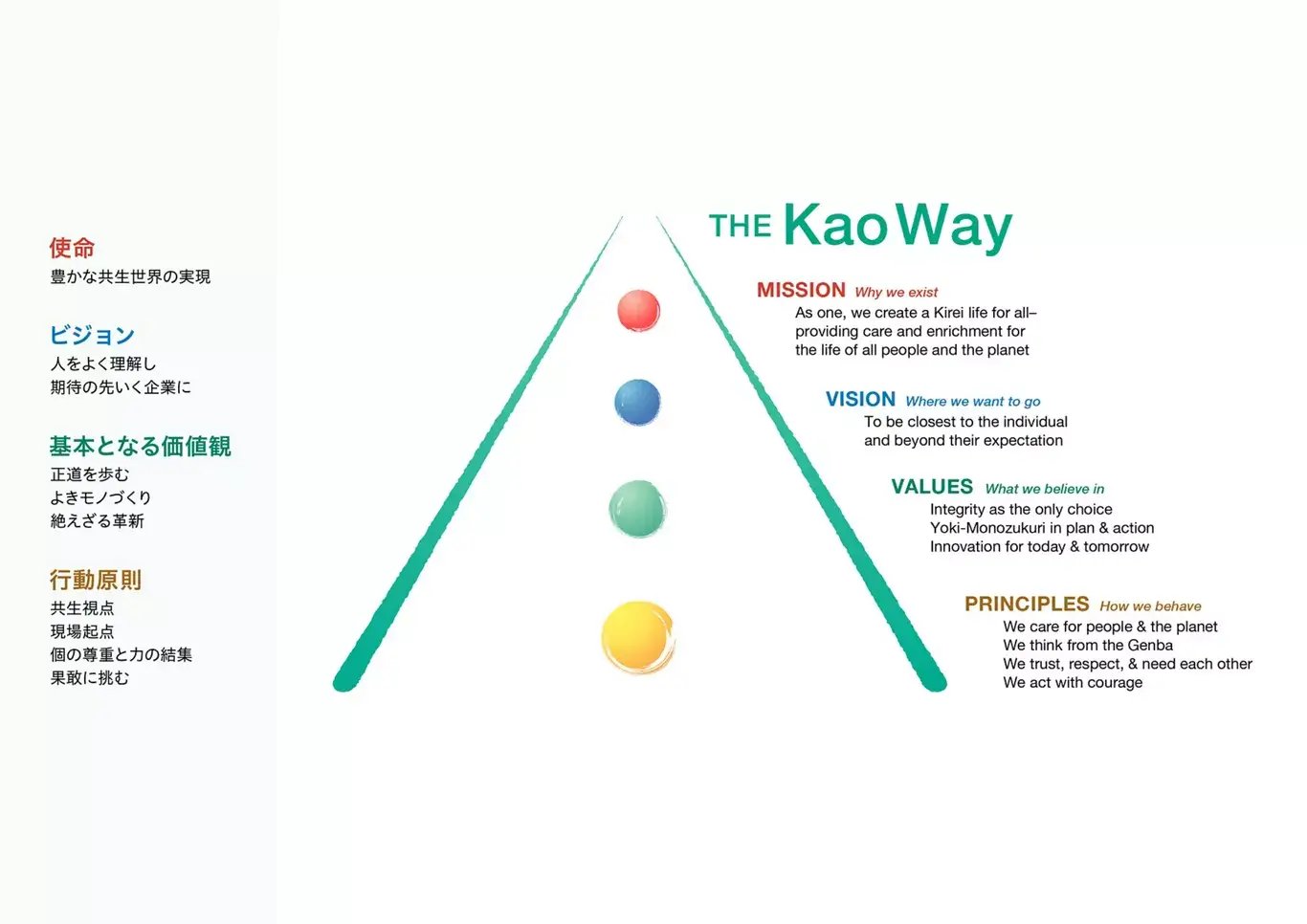

オムロンは「To improve lives and contribute to a better society」というパーパスを掲げ、ヘルスケア事業や社会システム事業を通じて、人々の暮らしと社会の発展に貢献することを目指しています。センシング&コントロール技術を軸に、社会の課題解決につながるソリューションを提供することで、ステークホルダーからの信頼を獲得しています。また、花王は「豊かな生活文化の実現」というパーパスのもと、事業活動と一体化したESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを推進しています。このように、パーパスの明確化と実践は、企業ブランディングにおいて欠かせない要素なのです。

企業ブランディングの基礎知識

ブランドアイデンティティとブランドイメージ

ブランドアイデンティティとは、企業が自社のブランドをどのように定義し、差別化しようとしているかを表す概念です。一方、ブランドイメージは、顧客がそのブランドに対して抱いているイメージや連想を指します。企業ブランディングにおいては、ブランドアイデンティティとブランドイメージのギャップを最小限に抑え、一貫したブランド体験を提供することが重要です。

例えば、ナイキのブランドアイデンティティは、スポーツを通じて人々に活力と可能性を与えることです。同社は「Just Do It」というスローガンを掲げ、挑戦し続ける姿勢を前面に打ち出しています。一方、顧客の多くはナイキのブランドイメージを、高品質でクールなスポーツウェアや、トップアスリートが愛用するブランドといった具合に捉えています。ナイキは広告キャンペーンやスポンサーシップ活動を通じて、ブランドアイデンティティとブランドイメージの一致を図っているのです。

企業ブランドと製品ブランドの違い

企業ブランドは企業全体のイメージや評判を指すのに対し、製品ブランドは個々の商品やサービスのブランドを指します。多くの企業は複数の製品ブランドを展開していますが、それらを束ねる役割を果たすのが企業ブランドです。企業ブランディングにおいては、企業ブランドと製品ブランドを適切に連動させ、シナジー効果を生み出すことが重要になります。

P&Gは、パンパース、アリエール、ジレット、SK-IIなど、数多くの強力な製品ブランドを擁する企業です。同社は製品ブランドごとに独自のブランドアイデンティティを構築する一方で、それらを支える企業ブランドとして、品質へのこだわりと革新的な商品開発力を訴求しています。企業ブランドと製品ブランドが相互に価値を高め合うことで、P&Gは業界をリードし続けているのです。

インナーブランディングとアウターブランディング

インナーブランディングの重要性

インナーブランディングとは、社内に向けたブランディング活動を指します。自社の価値観や目指す姿を従業員と共有し、ブランドへのコミットメントを高めることが目的です。インナーブランディングが機能していないと、アウターブランディング(対外的なブランディング活動)も説得力を欠いたものになってしまいます。

スターバックスは、インナーブランディングの好事例として知られています。同社は「パートナー」と呼ばれる従業員を大切にする文化を築き上げ、ブランドの価値観を徹底的に浸透させています。研修プログラムやキャリア開発の機会を充実させることで、従業員のブランドへの愛着と誇りを醸成しているのです。その結果、スターバックスはどの店舗でも一貫した質の高いサービスを提供することができています。

アウターブランディングの主な施策

アウターブランディングは、広告宣伝、PR、イベント、スポンサーシップ、CSR活動など、対外的なコミュニケーション活動を通じて行われます。ブランドの認知度を高め、ブランドイメージを形成することが目的です。デジタル技術の発達により、SNSやWebサイトを活用したブランディング施策も重要性を増しています。

レッドブルは、エクストリームスポーツのスポンサーシップや独自のイベント開催を通じて、挑戦的でクールなブランドイメージを確立しています。また、ユニリーバは「Sustainable Living Plan」を掲げ、環境負荷の少ない製品開発やサプライチェーンの改善に取り組むことで、サステナブルなブランドとしての評価を高めています。このように、アウターブランディングは多様な施策を組み合わせて展開されるのです。

企業ブランディングの具体的な方法とステップ

ステップ1:現状分析と目標設定

自社のブランド現状分析(SWOT分析)

企業ブランディングを始める前に、自社のブランドの現状を把握することが重要です。SWOT分析は、自社ブランドの強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理するためのフレームワークです。内部環境と外部環境の両面から、自社ブランドの立ち位置を客観的に分析します。

例えば、ある日本の老舗和菓子メーカーのSWOT分析は以下のようになります。

強み:伝統的な製法と品質、高い技術力、ロイヤルティの高い顧客基盤

弱み:若年層への訴求力不足、限定的な商品ラインナップ、オンライン販売の遅れ

機会:和菓子の健康志向へのマッチング、インバウンド需要の取り込み、海外展開の可能性

脅威:洋菓子メーカーとの競争激化、原材料価格の上昇、職人の高齢化と後継者不足

このような分析を行うことで、自社ブランドの課題と可能性が明確になり、ブランディング戦略の方向性を見定めることができるのです。

競合他社のベンチマーク

自社ブランドの現状を把握するためには、競合他社との比較も欠かせません。ベンチマークとは、業界内で優れた成果を上げている企業の取り組みを参考にして、自社の改善点を見つけ出すことです。競合他社のブランドポジショニングや、ブランディング施策の内容を分析することで、自社ブランドの差別化の方向性が見えてきます。

先述の和菓子メーカーの場合、競合他社のベンチマークとして、以下のような点が考えられます。

・老舗和菓子メーカーA社:店舗デザインの刷新と、若年層向けの商品開発で新規顧客を獲得

・全国展開の洋菓子メーカーB社:季節限定商品の積極的な投入と、SNSを活用したプロモーションで話題性を創出

・ベンチャー和菓子メーカーC社:健康志向の和菓子を開発し、オンライン販売で全国展開を実現

このような事例を参考にすることで、自社ブランドの打ち手を考えるヒントが得られるはずです。

ターゲット顧客の設定

ブランディング戦略を立てる上で、ターゲット顧客を明確に設定することが重要です。自社ブランドが訴求すべき顧客層を特定し、そのニーズや嗜好を理解することが、効果的なブランディングにつながります。ターゲット顧客の設定には、市場調査やペルソナ(仮想の理想顧客像)の作成などが役立ちます。

和菓子メーカーの例で言えば、以下のようなターゲット顧客が考えられます。

・主要ターゲット:50代以上の女性、和菓子を贈答品として購入する傾向が強い

・新規ターゲット:20〜30代の女性、和菓子を自分用として購入、健康志向が強い

・副次的ターゲット:インバウンド観光客、日本の食文化に興味があり、手土産として和菓子を購入

このように、ターゲット顧客を具体的に想定することで、ブランドメッセージや商品開発、販売チャネルなどの戦略を最適化することができるのです。

ブランディング目標の設定

現状分析とターゲット設定を踏まえて、中長期的なブランディング目標を設定します。定量的な目標(売上高、市場シェア、認知度など)と、定性的な目標(ブランドイメージ、顧客満足度など)の両方を盛り込むことが望ましいでしょう。目標は具体的かつ達成可能なものに設定し、定期的に進捗をモニタリングすることが大切です。

和菓子メーカーの例では、以下のようなブランディング目標が考えられます。

・3年後の売上高を現在の1.5倍に引き上げる

・新商品の売上構成比を全体の20%まで高める

・20〜30代女性の認知度を現在の30%から50%に引き上げる

・"高級和菓子ブランド"としてのイメージを確立する

このような目標を設定することで、ブランディング戦略の方向性が明確になり、施策の優先順位付けがしやすくなります。

ステップ2:ブランドコンセプトの策定

ブランドの核となる価値観の特定

ブランドコンセプトを策定する上で、自社ブランドの核となる価値観を特定することが重要です。企業の理念や歴史、独自の強みなどを踏まえて、ブランドが顧客に提供する本質的な価値は何かを見極めます。この価値観は、ブランドメッセージやビジュアルアイデンティティなどに一貫して反映されるべきものです。

和菓子メーカーの場合、以下のような核となる価値観が考えられます。

・伝統的な製法と素材へのこだわり

・季節の移ろいを表現する繊細な美意識

・和菓子を通じて人々の心を豊かにするおもてなしの心

これらの価値観を起点に、ブランドコンセプトを練り上げていくことになります。

ブランドパーソナリティの設定

ブランドパーソナリティとは、ブランドを擬人化した際の性格や態度のことです。顧客がブランドに対して抱く感情的な印象を形作る要素であり、差別化を図る上で重要な役割を果たします。ブランドパーソナリティを設定する際は、ターゲット顧客の嗜好や、競合ブランドとの差別化ポイントを考慮します。

和菓子メーカーの例では、以下のようなブランドパーソナリティが考えられます。

・親しみやすく、温かみのある雰囲気

・伝統を大切にしながらも、新しいことに挑戦する心意気

・美意識が高く、細部へのこだわりを持つ職人気質

このようなパーソナリティを、商品デザインやコミュニケーションのトーンアンドマナーに反映させることで、顧客との情緒的な結びつきを強めることができます。

ブランドストーリーの創出

ブランドストーリーは、ブランドの歴史や背景、価値観などを物語的に表現したものです。顧客がブランドに共感し、愛着を感じるきっかけになります。ブランドストーリーを考える際は、創業の経緯や商品開発のエピソード、ブランドが大切にしている想いなどを盛り込むことが大切です。

和菓子メーカーの例では、以下のようなブランドストーリーが考えられます。

「創業者が修業時代に出会った、ある一人のお客様との心温まるエピソードがきっかけで、『お客様の笑顔を引き出す和菓子づくり』を志すようになった。以来、季節のめぐりを表現する繊細な和菓子を作り続け、代々受け継がれてきた味と技を守りながら、新しい味わいにも挑戦し続けている。和菓子を通じて、人と人との絆を深めたいという創業の想いは、今も変わることなく受け継がれている。」

このようなストーリーを、Webサイトや店頭の販促物、パッケージなどに展開することで、顧客との情緒的な結びつきを深めることができるのです。

ステップ3:ブランド体験の設計

カスタマージャーニーの可視化

ブランド体験を設計する前に、顧客がブランドと接するプロセス(カスタマージャーニー)を可視化することが重要です。顧客がどのような経路で自社ブランドを知り、商品を購入し、使用するのかを把握することで、各接点でのブランド体験を最適化することができます。

和菓子メーカーの例では、以下のようなカスタマージャーニーが考えられます。

1. SNSで商品の写真を見て興味を持つ

2. Webサイトで商品情報や店舗情報を調べる

3. 百貨店の和菓子売り場で商品を手に取り、購入する

4. 自宅で商品を開封し、味わう

5. SNSで感想を投稿し、友人に推奨する

このように、顧客の行動を可視化することで、各接点でのブランド体験を具体的にイメージできるようになります。

ブランドタッチポイントの特定

カスタマージャーニーを踏まえて、顧客とブランドが接する重要な接点(ブランドタッチポイント)を特定します。タッチポイントには、Webサイト、SNS、店舗、商品パッケージ、広告、顧客サービスなど、多岐にわたります。それぞれの接点で、顧客にポジティブなブランド体験を提供できるよう、施策を検討します。

和菓子メーカーの例では、以下のようなブランドタッチポイントが考えられます。

・SNS:美しい商品写真や、季節の和菓子の楽しみ方を発信

・Webサイト:ブランドストーリーや商品情報、店舗情報を掲載

・店舗:季節感のある店内装飾や、試食サービスを提供

・商品パッケージ:贈答用には高級感のあるデザインを採用

・顧客サービス:商品の保存方法や賞味期限などの問い合わせに丁寧に対応

このように、各タッチポイントでブランドコンセプトに沿った体験を提供することが大切です。

一貫したブランド体験の設計

特定したブランドタッチポイントを起点に、一貫したブランド体験を設計します。顧客が接点を移動する際も、ブランドの世界観が途切れることのないよう、シームレスな体験を提供することが重要です。そのためには、各接点での施策を相互に連動させ、ブランドメッセージを補完し合う工夫が必要です。

和菓子メーカーの例では、以下のような一貫したブランド体験が考えられます。

・SNSで発信した seasonal keyword を、店頭POPやWebサイトにも展開

・店舗での試食サービスで提供するメニューを、Webサイトのレシピページでも紹介

・贈答用パッケージのデザインモチーフを、店舗の内装にも取り入れる

・顧客サービスの対応品質を、店舗スタッフの接客マナーにも反映させる

このように、ブランドの世界観を一貫して体現することで、顧客のブランドへの信頼と愛着を深めることができるのです。

ステップ4:ブランドアイデンティティの構築

ビジュアルアイデンティティの設計

ブランドアイデンティティを視覚的に表現するビジュアルアイデンティティは、ロゴ、カラー、フォント、画像スタイルなどを統一的に定めたものです。ブランドの個性や価値観を視覚的に訴求し、他ブランドとの差別化を図る上で重要な役割を果たします。ビジュアルアイデンティティを設計する際は、ブランドコンセプトとの整合性を保ちつつ、ターゲット顧客の嗜好も考慮することが大切です。

和菓子メーカーの例では、以下のようなビジュアルアイデンティティが考えられます。

・ロゴ:伝統的な和菓子の型をモチーフにした、洗練されたデザイン

・カラー:高級感と季節感を演出する、深みのある紅色と抹茶色

・フォント:和菓子の繊細さと上品さを表現する、細身の明朝体

・画像スタイル:四季折々の自然をバックに、職人の手仕事を引き立てる構図

このようなビジュアルアイデンティティを、Webサイトやパッケージ、店舗サインなどに一貫して適用することで、ブランドの視覚的な統一感を生み出すことができます。

言語アイデンティティの設計

言語アイデンティティは、ブランドの個性や価値観を言葉で表現するための基準です。ブランドメッセージ、キャッチコピー、商品名、Webサイトやカタログの文章など、あらゆる言語表現に一貫性を持たせることが目的です。言語アイデンティティを設計する際は、ブランドパーソナリティを反映したトーンアンドマナーを設定し、顧客に伝えたいメッセージを明確にすることが重要です。

和菓子メーカーの例では、以下のような言語アイデンティティが考えられます。

・ブランドメッセージ:「季節の移ろいを、和菓子に込めて」

・キャッチコピー:「伝統の味わいに、新しい驚きを」

・商品名:「旬果の彩り」「和風パルフェ」など、季節感と食感を表現

・文章のトーン:柔らかく、上品で、季節の情緒を感じさせる表現を心がける

このような言語アイデンティティを、ブランドタッチポイントごとに最適化し、ブランドストーリーを補強するような表現を心がけることが大切です。

行動アイデンティティの設計

行動アイデンティティは、ブランドの価値観を従業員の行動で体現するための指針です。顧客との接点で一貫したブランド体験を提供するためには、従業員一人ひとりがブランドの理念を理解し、体現することが不可欠です。行動アイデンティティを設計する際は、ブランドコンセプトに基づいた行動基準を定め、従業員教育や評価制度に反映させることが重要です。

和菓子メーカーの例では、以下のような行動アイデンティティが考えられます。

・店舗スタッフ:「おもてなしの心」を持って、丁寧に接客する

・商品開発担当者:季節の素材を活かし、見た目にも美しい商品を開発する

・顧客サービス担当者:顧客の要望に真摯に耳を傾け、柔軟に対応する

・経営陣:伝統を守りつつ、新しい価値創造に挑戦する姿勢を示す

このような行動基準を、採用時の人材要件や研修プログラム、人事評価制度などに反映させることで、ブランドの価値観を組織全体に浸透させることができるのです。

ステップ5:ブランディング施策の実行

社内への浸透(インナーブランディング)

設計したブランドアイデンティティを組織に浸透させるためには、トップのコミットメントの下、継続的な社内コミュニケーションが欠かせません。経営理念やブランドの価値観を社内で共有し、従業員一人ひとりがブランドの体現者となるよう、教育・啓発活動を行うことが重要です。

和菓子メーカーの例では、以下のような社内浸透施策が考えられます。

・経営陣による従業員向けのブランドビジョン説明会の開催

・新入社員研修でのブランドコンセプトや行動指針の徹底

・社内報やイントラネットを活用した、ブランドストーリーや商品情報の発信

・優れたブランド体現者を表彰する社内表彰制度の導入

このような施策を通じて、従業員のブランドへの理解と共感を深め、組織全体でブランド価値を高めていくことが大切です。

社外への発信(アウターブランディング)

設計したブランド体験を、社外のステークホルダーに向けて発信することも重要です。広告宣伝、PR、イベント、SNSなど、様々なチャネルを活用して、ブランドの魅力を訴求します。アウターブランディングを行う際は、ターゲット顧客の嗜好やメディア接触態度を踏まえ、最適なチャネルと表現方法を選択することが肝要です。

和菓子メーカーの例では、以下のようなアウターブランディング施策が考えられます。

・季節の風物詩をモチーフにした、店頭ディスプレイや広告ビジュアルの展開

・人気インフルエンサーを起用した、和菓子の魅力を伝えるPR動画の制作

・百貨店での和菓子実演イベントの開催や、工房見学ツアーの実施

・Instagram上での、ハッシュタグキャンペーンの展開

このように、ブランドコンセプトに沿ったメッセージを、ターゲット顧客の関心を引く形で発信することが重要です。

ブランディング施策の分類と具体例

| 施策分類 | 具体的施策例 | 狙い |

|---|---|---|

| 広告 | 季節の風物詩を取り入れた店頭POP | ブランドコンセプトの視覚的訴求 |

| PR | インフルエンサーを起用した動画コンテンツ | ブランドストーリーの魅力的な発信 |

| イベント | 百貨店での和菓子実演会 | ブランド体験の直接的な提供 |

| SNS | Instagramハッシュタグキャンペーン | 顧客参加型のブランドコミュニケーション |

ステップ6:ブランドパフォーマンスの評価と改善

ブランド認知度・理解度の測定

ブランディング施策の効果を測定するためには、ブランド認知度と理解度を定期的に調査することが重要です。認知度は、ターゲット顧客にブランド名を認識してもらえているかを示す指標であり、ブランドの浸透度合いを表します。一方、理解度は、顧客がブランドの価値観やメッセージをどの程度正しく理解しているかを示す指標です。これらの指標を継続的に測定し、施策前後の変化を追跡することで、ブランディング活動の成果を可視化することができます。

和菓子メーカーの例では、以下のような測定方法が考えられます。

・店頭でのアンケート調査による、ブランド認知度の測定

・Webサイトでのクイズキャンペーンを通じた、ブランドメッセージの理解度測定

・SNSでのブランド言及数や反応数の分析による、ブランド話題性の把握

このような調査を年に数回実施し、ブランディング施策の効果検証に活用することが重要です。

顧客満足度・ロイヤルティの測定

ブランディングの究極的な目的は、顧客満足度とロイヤルティの向上です。顧客がブランドに対して抱く満足度や愛着度を測定することで、ブランド体験の質を評価することができます。顧客満足度は、商品やサービスの品質、店舗での応対、問い合わせ対応などを総合的に判断する指標です。一方、ロイヤルティは、ブランドに対する愛着や推奨意向の強さを示す指標であり、リピート購入率や口コミ効果などに影響します。これらの指標を向上させることが、ブランディング活動の最終的なゴールと言えるでしょう。

和菓子メーカーの例では、以下のような測定方法が考えられます。

・購入後のアンケートによる、顧客満足度の測定

・会員プログラムの活用による、リピート購入率の分析

・SNSでのブランド推奨投稿数の追跡による、ロイヤルティの可視化

このような指標を多角的にモニタリングし、ブランド体験の改善点を継続的に洗い出していくことが大切です。

PDCAサイクルによる継続的改善

ブランディングは一度で完結するものではなく、継続的な改善活動が求められます。市場環境の変化や顧客ニーズの多様化に対応し、ブランド価値を高め続けるためには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが重要です。ブランドパフォーマンスの評価結果を踏まえて、ブランディング戦略の見直しや、施策の改善を行います。この iterative なプロセスを通じて、ブランドを磨き上げていくことが、長期的な競争優位性の源泉となるのです。

和菓子メーカーの例では、以下のようなPDCAサイクルが考えられます。

・Plan:ブランド認知度調査の結果を受けて、PRの打ち出し方を見直す

・Do:店舗スタッフ向けの接客研修を強化し、顧客満足度の向上を図る

・Check:リピート率や顧客ロイヤルティ指標の改善度合いを評価する

・Act:ブランドコンセプトに沿った新商品開発につなげ、ブランド体験を進化させる

このようなサイクルを半年に1回など、定期的に回すことで、ブランド価値の向上を実現していくことができるでしょう。

企業ブランディング成功のポイント

一貫性の維持

ブランディングにおいて最も重要なことは、一貫性の維持です。ブランドコンセプトに基づいて設計したブランドアイデンティティを、あらゆるタッチポイントで一貫して表現することが求められます。ビジュアル、言語、行動の各側面で、ブランドの個性や価値観を体現し続けることで、顧客の記憶に強く刻まれ、ブランド連想が形成されていきます。

例えば、アップルは、シンプルでスタイリッシュなデザイン、直感的な操作性、革新的な機能といった要素を、製品からパッケージ、店舗、Webサイトに至るまで一貫して表現しています。この一貫性が、アップルブランドの強力なアイデンティティを生み出し、他ブランドとの差別化を可能にしているのです。

組織全体での取り組み

ブランディングは、特定の部署だけでなく、組織全体で取り組むべき活動です。経営陣から現場の従業員に至るまで、全社一丸となってブランド価値の向上に努めることが重要です。ブランドの価値観を体現するのは、個々の従業員の行動だからです。

例えば、リッツ・カールトンは、「Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen」という企業モットーの下、全従業員が高い顧客サービス意識を共有しています。従業員一人ひとりが、ブランドの価値観を理解し、体現することで、世界中のリッツ・カールトンで一貫した高品質のサービスを提供しているのです。

長期的視点に立った継続的活動

ブランディングは、短期的な売上や利益の追求だけでなく、長期的なブランド価値の向上を目指す活動です。ブランド構築には時間がかかるため、一過性のキャンペーンではなく、継続的なブランド投資が必要不可欠です。

例えば、パタゴニアは、1973年の創業以来、一貫して環境保護と持続可能性を重視するブランドメッセージを発信し続けています。短期的な売上を追わず、長期的な視点でブランドを磨き上げてきた結果、環境意識の高い顧客からの強い支持を集める、ユニークなブランドポジションを確立しているのです。

企業ブランディングの成功は、このような一貫性、組織的な取り組み、長期的視点の3つの要素が揃ってこそ実現できるものなのです。

コラム:日本の伝統的価値観を企業ブランディングに活かす

グローバル化が進む中で、日本企業がブランド構築で差別化を図るためには、日本独自の価値観を活かすことも一つの方法です。長い歴史の中で育まれてきた日本の美意識やものづくり精神は、世界に誇れるブランド資産だからです。

- 職人気質(こだわり、丁寧さ、お客様第一)

職人気質とは、自らの仕事に誇りを持ち、妥協を許さず、丁寧にものづくりに取り組む姿勢を指します。お客様第一の精神で、品質の高い製品やサービスを提供することは、あらゆる業界に通じる普遍的な価値であり、強力なブランドアイデンティティの源泉になり得ます。 - 三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)

三方よしとは、近江商人の心得として知られる、商売における重要な理念です。売り手の利益だけでなく、買い手の満足、そして社会の利益も同時に実現することを目指します。現代のCSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)につながる考え方であり、ブランディングにおいても重要な指針になります。

- 和の精神(調和、協調、長期的視点)

日本人は古来より、自然との調和を尊重し、対立よりも協調を重んじる文化を育んできました。この「和の精神」は、ステークホルダーとの長期的な関係構築や、社会との共生を目指すブランディング活動にも通じる価値観です。

このような日本の伝統的価値観を現代的に再解釈し、ブランドストーリーやメッセージに織り込むことで、グローバル市場でも差別化された存在感を発揮することができるでしょう。自らのルーツに目を向けることが、ユニークなブランドづくりの第一歩なのかもしれません。

コラム:企業ブランディングの未来

パーパスブランディングの台頭

近年、世界的に「パーパスブランディング」が注目を集めています。パーパスとは、企業の存在意義や社会的使命のことを指します。単に利益を追求するだけでなく、社会課題の解決に取り組み、よりよい世界を実現するための役割を果たすことが、ブランドに求められるようになってきているのです。

例えば、ユニリーバは、「より持続可能で住みよい世界を築く」というパーパスのもと、環境負荷の低減や人権の尊重など、様々な社会貢献活動を展開しています。このようなパーパス主導のブランディングは、ミレニアル世代を中心に、共感を呼び、ロイヤルティを高める効果が期待できます。

デジタル技術の活用

デジタル技術の発展は、ブランディングの在り方にも大きな変化をもたらしています。SNSやスマートフォンの普及により、ブランドと顧客のコミュニケーションは双方向化し、リアルタイムで行われるようになりました。ブランド体験のデジタル化も進み、オンラインとオフラインの垣根はますます曖昧になってきています。

このような環境下では、デジタルマーケティングやカスタマーエクスペリエンスマネジメントといった領域との連携が、ブランディングにおいても不可欠になります。例えば、ナイキは、NIKEiDというカスタマイゼーションサービスを通じて、顧客一人ひとりに合わせたブランド体験を提供しています。デジタル技術を活用し、顧客との関係性を深化させる取り組みは、今後ますます重要になるでしょう。

ステークホルダー共創型ブランディング

従来のブランディングは、企業主導で行われることが一般的でした。しかし、近年は、顧客やパートナー企業など、様々なステークホルダーと共にブランドを創り上げる「共創型ブランディング」の動きが活発化しています。ブランドの意味や価値を、ステークホルダーとの対話を通じて共に探求し、進化させていく取り組みです。

例えば、LEGOは、顧客との共創プラットフォーム「LEGO Ideas」を通じて、ユーザーのアイデアを新製品開発に活かしています。顧客の創造性を引き出し、ブランドへの愛着を高める効果があります。また、コカ・コーラは、NPOとのパートナーシップを通じて、水資源保護などの社会貢献活動を展開しています。ステークホルダーとの共創は、ブランドの社会的意義を高め、新たな価値創造につながる可能性を秘めているのです。

企業ブランディングの未来は、このようなパーパス、デジタル、共創といったキーワードを軸に、大きく進化していくことが予想されます。時代の変化を機敏に捉え、柔軟に適応していくことが、これからのブランド構築に求められる重要な視点と言えるでしょう。

まとめ:企業ブランディングは企業の生命線

本記事では、企業ブランディングの意義や方法論について、体系的に解説してきました。激しい競争環境の中で勝ち残るためには、差別化された強力なブランドを構築することが不可欠です。ブランディングは、単なるマーケティング活動ではなく、企業の存在意義を問い、社会との関係性を探求する戦略的な取り組みなのです。

ブランドは、顧客との約束であり、様々なステークホルダーとの絆を深める触媒でもあります。ブランドの力を信じ、一貫性を持って磨き上げ続けることが、持続的な企業成長の鍵を握っていると言っても過言ではないでしょう。

本記事が、企業ブランディングに取り組む全ての方々にとって、実践的な気づきとインスピレーションを提供する一助となれば幸いです。ブランド構築の道のりは決して平坦ではありませんが、その先にあるのは、他では代替できない圧倒的な存在感です。企業の生命線とも言えるブランディングに、果敢に挑戦していきましょう。

自社PR

イノーバのコンテンツマーケティング支援サービス

イノーバは、企業のコンテンツマーケティングを支援するプロフェッショナル集団です。ブランドストーリーの設計から、記事制作、SNS運用に至るまで、一気通貫したサポートを提供しています。特に、企業ブランディングに資するオウンドメディア構築には定評があります。長年の実績とノウハウを活かし、貴社のブランド価値向上に貢献します。

イノーバのB2Bマーケティング支援サービス

イノーバは、BtoBマーケティングのあらゆる側面をサポートします。潜在顧客の獲得から、リードナーチャリング、カスタマーサクセスに至るまで、一貫したブランド体験の設計を支援します。専門性の高い業界やニッチな領域でのブランディングにも多数の実績があります。貴社のビジネスに合わせたブランド戦略の立案をお手伝いします。

イノーバのB2Bサイト制作サービス

イノーバは、BtoB企業に特化したWebサイト制作サービスを提供しています。ユーザビリティとブランドメッセージの両立、ターゲット層に響くコピーライティング、ナーチャリングに最適化された導線設計など、BtoBサイト特有の課題解決に長けています。貴社の企業ブランディングの中核となる、戦略的なサイト設計をご提案します。

企業ブランディングの取り組みに、ぜひイノーバをパートナーとしてご検討ください。私たちは、貴社のブランド価値向上の旅に、全力で寄り添います。まずはお気軽にご相談ください。

FAQ

-

Q: 企業ブランディングの成功事例を教えてください。

A: アップル、ナイキ、コカ・コーラ、パタゴニアなどが代表的な成功事例として挙げられます。これらの企業に共通するのは、独自の価値観やストーリーを一貫して体現し続けている点です。

-

Q: 企業ブランディングのメリットとデメリットは?

A: メリットとしては、差別化、顧客ロイヤルティの向上、優秀な人材の獲得、ステークホルダーからの信頼獲得などが挙げられます。一方、デメリットとしては、ブランディングに時間と労力、コストがかかること、短期的な成果が出にくいこと、ブランド構築には組織的な変革が必要なことなどがあります。

-

Q: 中小企業でも企業ブランディングは必要ですか?

A: 必要です。規模に関わらず、強力なブランドを持つことは競争優位性の源泉になります。特に、差別化が難しい業界では、ブランディングが生き残るカギを握ります。

-

Q: 企業ブランディングの予算はどのくらい必要でしょうか?

A: 予算規模は、企業の規模や業種、目標によって大きく異なります。重要なのは、ブランディングを長期的な投資と捉え、継続的に取り組む姿勢を持つことです。

-

Q: 企業ブランディングの効果は何で測定すればよいですか?

A: ブランド認知度、ブランド理解度、顧客満足度、顧客ロイヤルティ、エンゲージメント率など、様々な指標があります。自社の目的に合わせて、KPIを設定することが重要です。

-

Q: 企業ブランディングで失敗しないコツを教えてください。

A: トップのコミットメント、組織的な取り組み、ステークホルダーとの対話、一貫性の維持、長期的視点を持つことが大切です。また、自社の独自性を深く掘り下げ、ストーリー性のあるブランド体験を設計することがポイントです。

ブランディングについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。

- 【2024年最新】ブランディング完全ガイド - 基礎知識から事例、戦略立案まで徹底解説

- ブランディング完全ガイド - ブランドの本質から戦略立案、事例分析まで徹底解説

- BtoB企業におけるブランディングの重要性と推進のポイントを解説

- BtoB企業のブランディングに関する3つの誤解

- まずは「基本」を理解しよう!一番やさしいブランド戦略入門

- 【セミナーレポート】BtoB企業のブランディング、これからの潮流とは?

- ブランディング初心者から実務家まで!レベル別おすすめ書籍16選