昨今、注目を集めている「マーケティングオートメーション(MA)」とは、デジタルマーケティングの一部のプロセスを自動化するシステムです。今回は、マーケティング担当者の仕事の効率がアップすると言われているMAのなりたちや機能、導入のメリットや有効な活用方法をご紹介します。

マーケティングオートメーション(MA)とは?

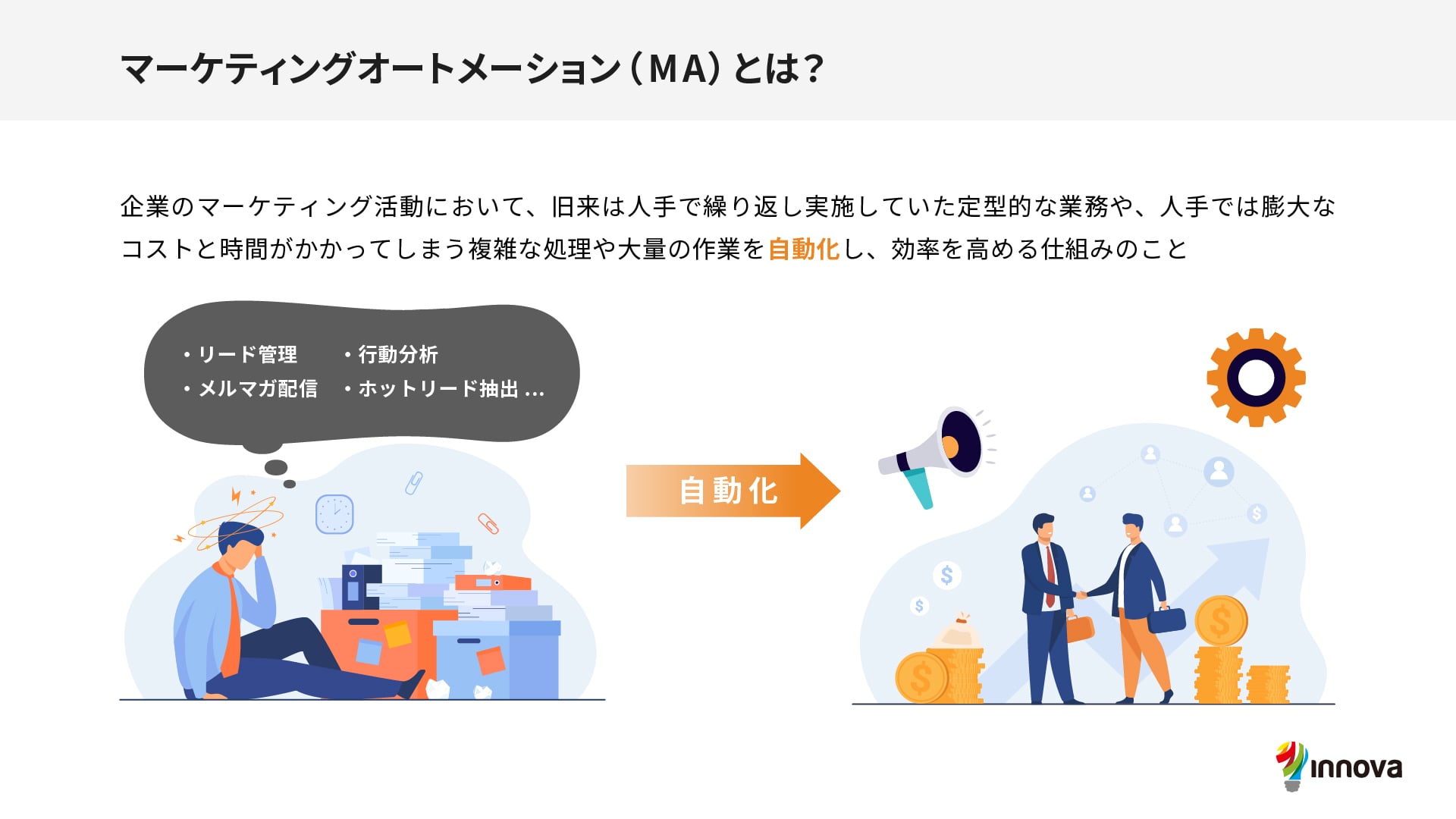

「マーケティングオートメーション(Marketing Automation)」とは、企業のマーケティング活動において、旧来は人手で繰り返し実施していた定型的な業務や、人手では膨大なコストと時間がかかってしまう複雑な処理や大量の作業を自動化し、効率を高める仕組みのことです。また、そのような自動化を実現するソフトウェア・ツールを指す場合もあります。

従来、法人向けビジネス(BtoBビジネス)は、新規顧客の開拓にしろ、既存顧客への販売にしろ、営業組織中心で推進されることが大半でした。しかし、近年、BtoB分野においても、デジタルマーケティングの手法を取り入れることで、商談発掘のプロセスをシステム化し、コスト削減と売上アップの両方を狙うケースが増えています。

この商談発掘プロセスのシステム化において、中核的な役割を担うのがマーケティングオートメーション(MA)です。「マーケティングオートメーションシステム」と呼んだり、英語の「Marketing Automation」を略して「MA(エム・エー)」と呼んだりすることもあります。

本稿では、マーケティングオートメーション(MA)の基本から、いま求められている背景、機能、導入のポイント、事例までご紹介します。

既に導入されており、マーケティングオートメーション(MA)の運用や見直しに関して知りたい方は、ダウンロード資料「なぜ貴社のMAは軌道に乗らないのか?MA運用に悩んだときに見直したいたった三つのポイント」がおすすめです。

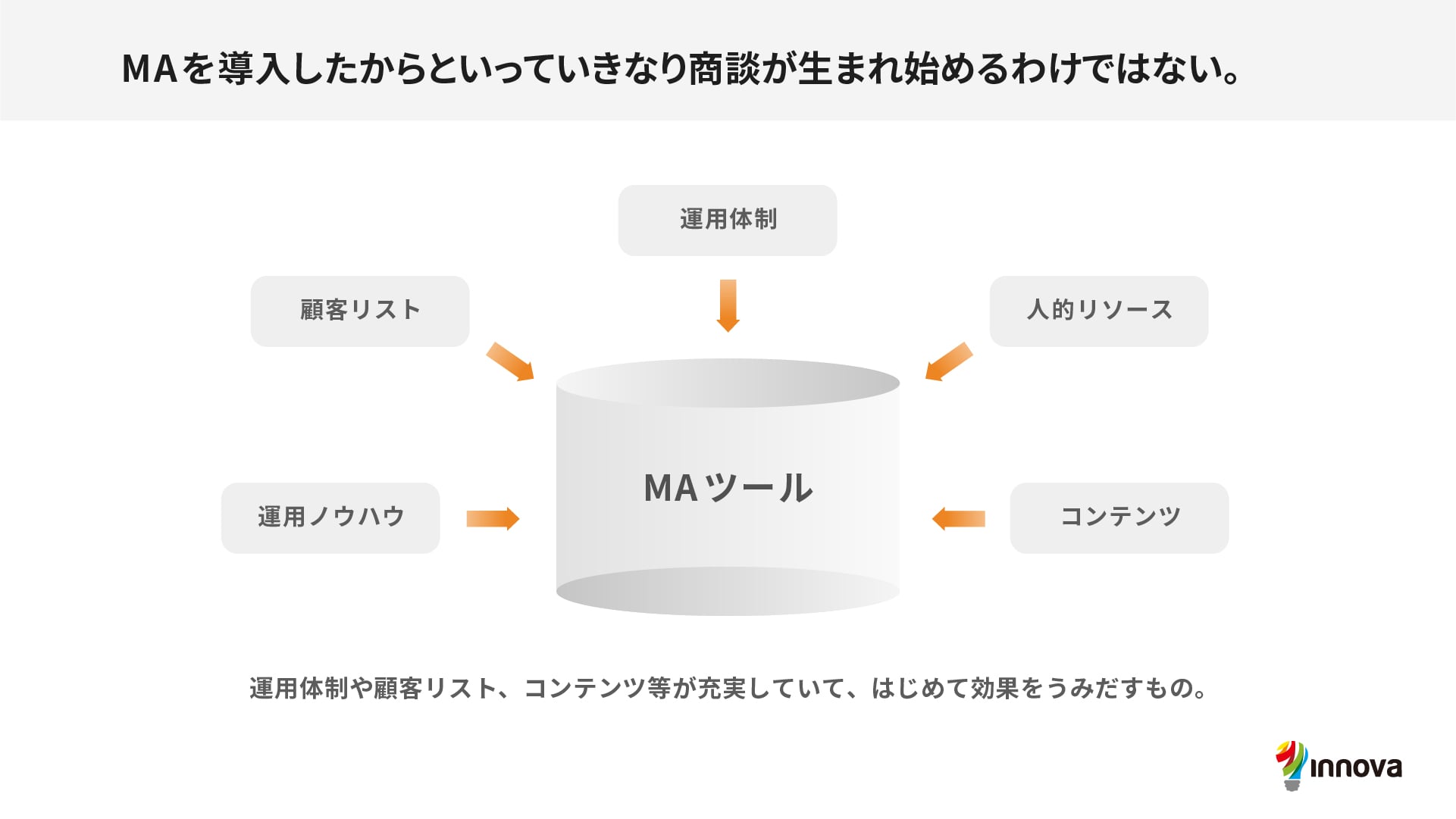

既に導入されていらっしゃっても、MAは導入したからといっていきなり商談が生まれ始めるわけではなく、運用体制や顧客リスト、コンテンツが充実していて、はじめて効果をうみだすものです。導入後に失敗しないための活用ポイントについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

マーケティングオートメーション(MA)の定義

米国の調査会社によると、マーケティングオートメーション(MA)は、以下のように定義されています。

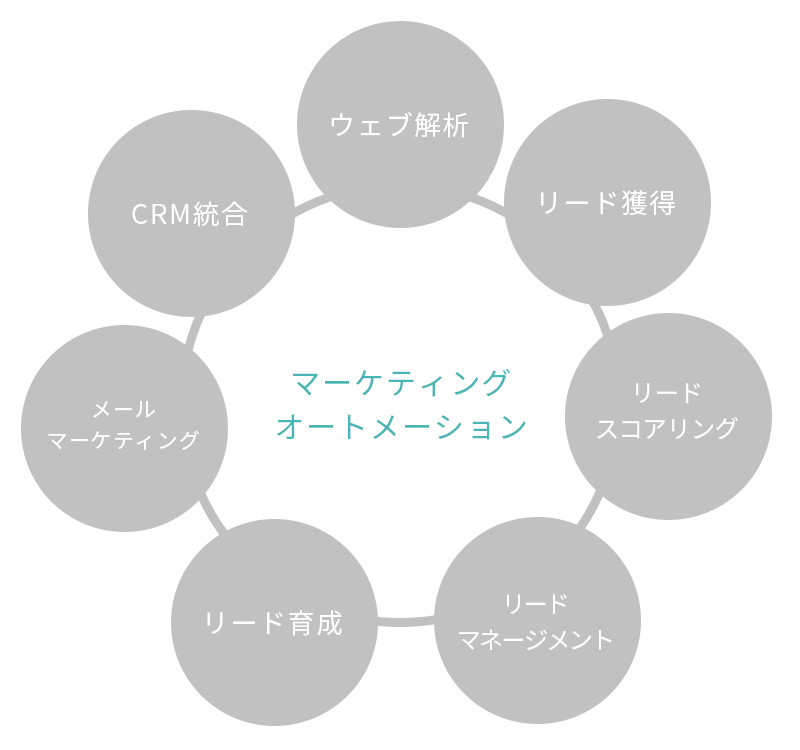

「マーケティングオートメーション(MA)は、メール、ウェブサイトの訪問者分析、リードスコアリング(注1)、リードナーチャリングキャンペーン(注2)、キャンペーン管理、レポート作成などの機能を、1つのソフトウェアに統合することで、マーケティングの業務を効率化し、営業とデータ共有を行うものである」

Raab Associates社

(注1)リードスコアリング:リード(個人情報を取得済みの見込み客)の中から、ウェブサイト閲覧やメール開封などの行動を元に、提案や商談に進む可能性が高いリードを抽出する機能

(注2)リードナーチャリング:見込み客が、自社の製品やサービスに関する興味を持ったり、他社に対する優位性を認識したりするコンテンツを送ることで、商談の見込み度合いを高める活動

専門用語が多いので分かりにくい部分があるかもしれませんが、要するに、マーケティング部門における「見込み商談作り」を効率化しつつ、営業部門に「有効商談」をどんどん渡すためのシステムだと考えればよいでしょう。それぞれの機能の詳細については、後ほど説明するので、ここでは「営業部門のために商談を増やす」ためのシステムだと理解しておいてください。

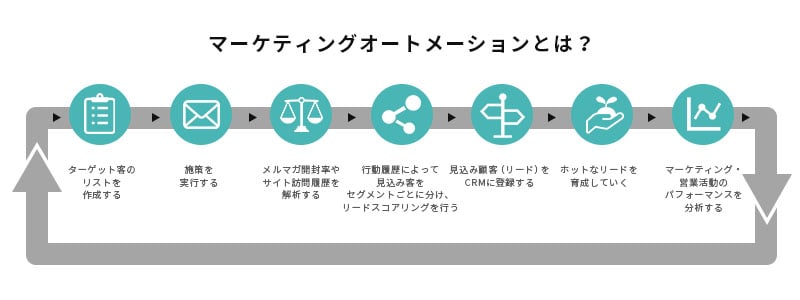

上図は、マーケティングオートメーション(MA)の概念を示したもので、マーケティングオートメーション・ツールを使うことによって、マーケティング・営業活動の多くを自動化することができます。

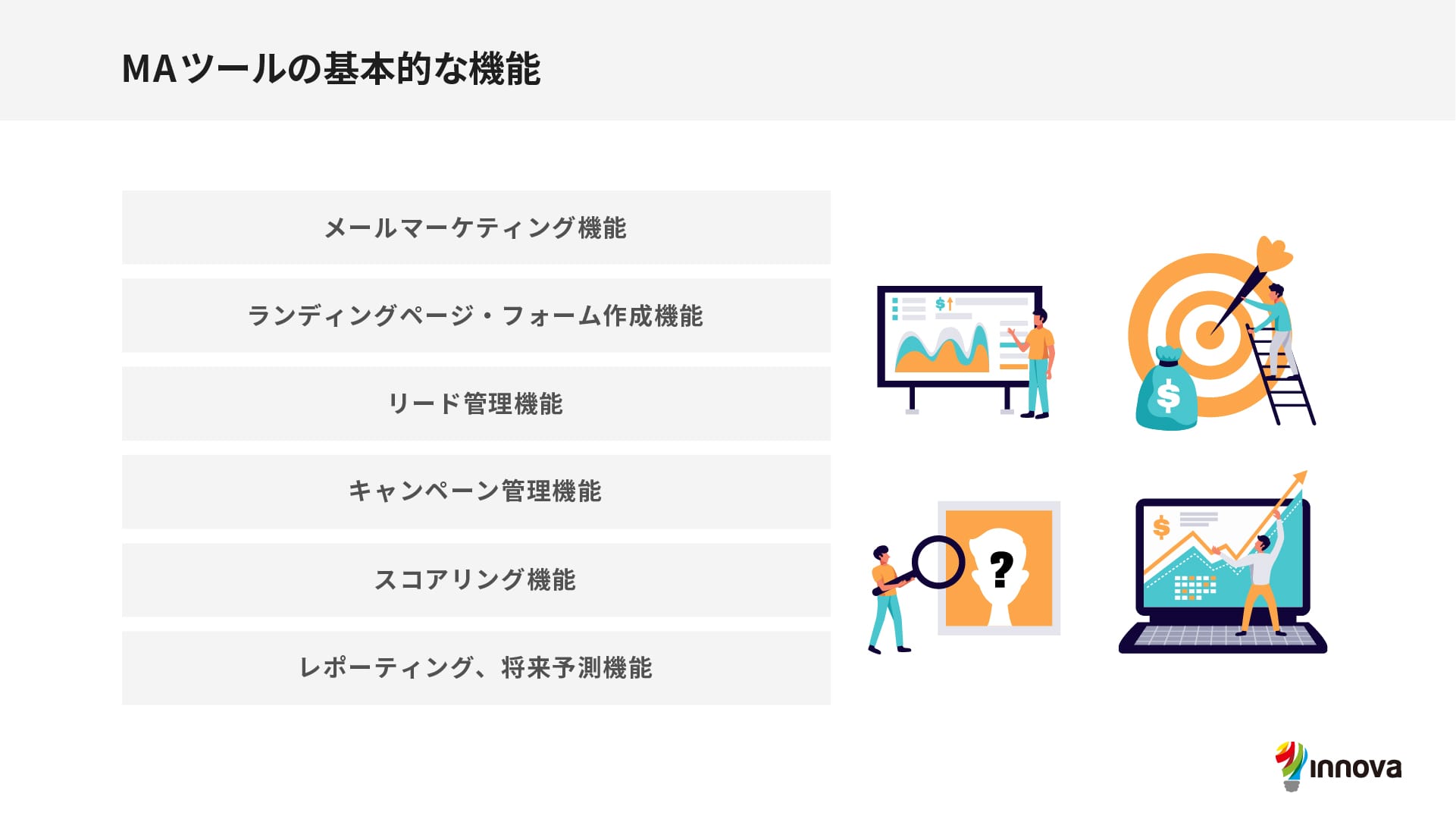

後ほど詳しく解説しますが、具体的には以下のような機能があります。

- メールマーケティング機能

- ランディングページ・フォーム作成機能

- リード管理機能

- キャンペーン管理機能

- スコアリング機能

- レポーティング、将来予測機能

MAツールにおいてのBtoCとBtoBの違い

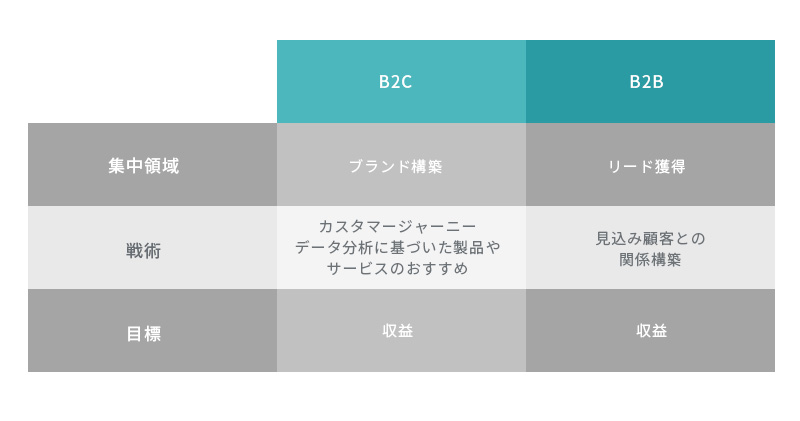

MAツールでも、一般消費者向け(BtoC)と企業等の法人顧客向け(BtoB)では、提供している機能において大きく異なります。

BtoCはBtoBと比較して顧客数が非常に多く、メールやSNSなどのコンタクトチャネルも多様化しているので、人力では効率的な運用が困難です。そのため、顧客ごとに最適なシナリオを設計しながら効率化が行える機能がMAツールに求められます。一方、BtoBは、比較的顧客数は少ないものの、検討期間が長く継続的な情報提供が必要なため、 MAツールには主に見込み客の育成にかかわる機能が求められます。

BtoCのMAツールで重視される具体的な機能としては、多様化するチャネルからの顧客情報、購買履歴、ウェブでのアクセスログ、アンケートなどの様々な情報を統合するデータ統合機能、統合したデータの分析を自動化するデータ分析機能、メールの自動配信などのマーケティング自動化機能などがあります。

BtoBのMAツールで重視される具体的な機能には、見込み客の獲得、管理、評価を効果的かつ効率的に行うためのフォーム作成機能、リード管理機能、スコアリング機能などがあります。

本記事では、主にBtoBのマーケティングオートメーション(MA)を念頭に説明を進めていきます。

SFA,CRMツールとの違いとは?

MAと同様に注目されるマーケティングツールとして、SFA(セールスフォースオートメーション)、CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)があります。各ツールはそれぞれ異なる特徴を持っており、各々が得意とするマーケティング・セールスのプロセスがあるため、自社の目標と課題を明確にしたうえで最適なツールを導入する必要があります。

名前はよく聞くものの、それぞれの違いが実はよくわからない、という方は、下記にそれぞれの解説記事がございますのでチェックしてみてください。

それぞれの特徴や役割を以下にご紹介します。

MAの特徴と役割

MAは、マーケティング活動の自動化を意味しますが、見込み客さえ明確になっていない段階から、見込み顧客の獲得、育成、選定までのいわゆるマーケティングプロセス全体を支援するものです。

MAツールは、見込み客の属性や要望、問い合わせ内容、メールの配信履歴、ポータルサイト内のコンテンツの閲覧状況、展示会やセミナーなどでのコンタクト状況に関わるデータを一元化的に蓄積します。

そして、そしてこれらを横断的に分析することにより、属性やコンタクトの経緯や自社のサイトへのアクセス回数等から察知できる購入意欲の観点から、見込み客の商談化の見込み度合いが判別できます。そして、見込み度合いに合わせて、それぞれのリード(見込み客)に合わせた最適なアプローチ方法を判断することができます。さらにシナリオも用意しておけば、見込み客の確度を上げるための活動が自動化できます。このように、見込み客の分析と、分析結果を元にした継続的なコミュニケーションを通じて、見込み客を育成、選定するプロセスを自動化できるのが特徴です。

マーケティング担当者のリソース、時間は限られているため、MAツールによって、継続的、効率的に見込み客の育成を進めていくことができれば、これまで取り逃していた見込み客を取り込み、確実に商談につなげることができるようになります。

SFAの特徴と役割

SFA(Sales Force Automation)は、実際にセールスを担う営業部署を対象として、見込み客が確定してからの営業活動をきめ細かくサポートします。

見込み客の属性情報や特徴、これまでの営業活動の経緯(商談の状況)、今後のセールス活動で取るべき指針や方向性等の情報を入力し、データベース化します。

これらも情報を共有することのより、個々の営業担当者は適切なアドバイスやフィードバックを受けながら、顧客へのアプローチを進めることが可能になります。各商談の詳細をSFAツールで管理することで、営業チーム全体の動きが可視化され、より効率的、効果的な営業活動が可能になり、商談の成約率の向上が期待できます。

CRMの特徴と役割

CRM(Customer Relation Management)、顧客との良好な関係を築き上げるためのツールで、既に販売実績がある既存顧客やリピーターに関わる情報を扱います。

CRMツールでは、例えば、顧客ごとにアプローチの履歴、商品やサービスの購入履歴、意見・クレーム・要望等に関わるデータを記録し、これらを分析することが可能です。

一回、購入いただいたとしても、商品やアフターサービス等に不満があった場合、競合他社に乗り換えるお客様もいらっしゃいます。

CRMでは、これの状況に対応して、商品や対応の改善による顧客の満足度の向上や囲い込み、さらに単なるリピート販売にとどまらずクロスセルやアップセル等の既存顧客への戦略的な拡販もサポートし、ファンの獲得や顧客ロイヤルティのレベルを引き上げのための施策を講じることにより、顧客単位での売上や長期的な利益の最大化を狙います。

各ツールの効果的な使い方

以上で、MA、SFA、CRMについて解説してきましたが、これらのツールを効果的に活用していくには、まず得意とするプロセスを理解する必要があります。

マーケティング・セールス活動全体は、概ね、以下の順序で進められるのですが、それぞれのプロセスで最適なツールは、以下の通りです。

- MA:見込み客の獲得、育成、選別

- SFA:商談開始から購買・獲得や成約の実現

- CRM:既存顧客との関係の維持や強化

このように、MA・SFA・CRMの各ツールは、それぞれ孤立しているのではなく、マーケティングと営業活動の一連の流れの中で、各段階での取り組みをサポートしているといえます。それぞれのツールが持つ役割をしっかりと理解し、適切に使い分ける事によって、効果的かつ効率的に顧客の獲得と維持をすすめることができます。

背景から見るマーケティングオートメーション(MA)が重要な理由

なぜ、BtoBにおいて、MAが重要視されるようになったのか、その背景をあらためて考えてみましょう。

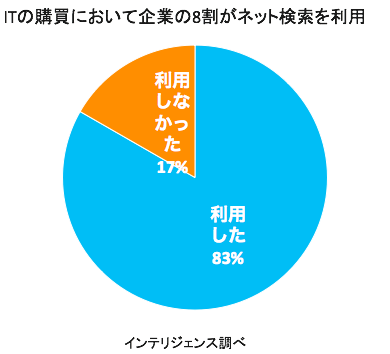

まず、インターネットやウェブの普及と進展により、情報収集での利便性が著しく高まり、顧客は購入しようとする製品やサービスに関する情報を競合商品との比較も含めて、自ら収集できるようになった点が大きいでしょう。自社製品を認知し検討してもらうためにも、MAを用いた効果的なマーケティングが必要とされています。

また、バブル崩壊後の低成長を背景として、日本の顧客企業では、コスト削減による利益確保の優先度が高まり、購買部門のプロセスはより厳しく、検討時間も長くなりました。営業の生産性を維持しながら、新規顧客を開拓し、育成していくために、MAツールがますます重要になってきました。

さらに、これらの要因を詳しくみていきましょう。

顧客の変化に対応した営業手法の変革(アウトバウンドからインバウンドへのシフト)

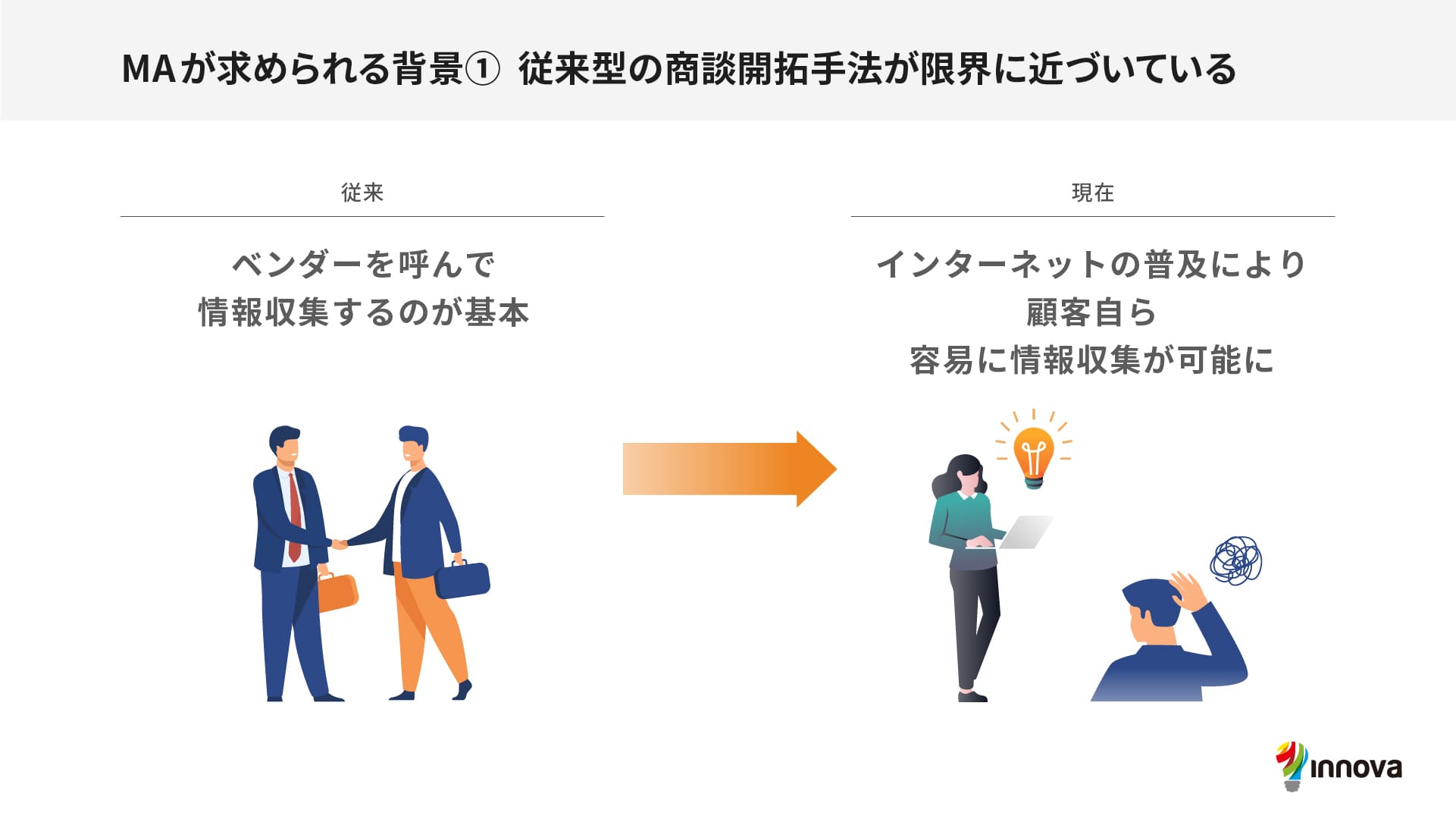

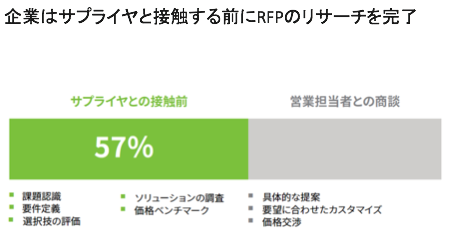

第1の理由として挙げられるのは、従来型の商談開拓手法が限界に近づいていることです。インターネットの普及により、顧客は情報収集が簡単に行えるようになりました。わざわざベンダーを呼んで情報収集をする必要性が無くなってきています。以下のように、ベンダーにコンタクトするよりも前に、購買者の約6割は検討段階を終えているという調査結果が出ています。2020年以降のコロナ禍においては、その動きはより一層加速しています。

また、別の側面として、顧客企業における検討プロセスがトップダウン中心からボトムアップ型へシフトしているという点も見逃せません。トップダウンアプローチが有効だった時代には、キーマンのところに通って関係性を構築するのが、大変有効な手法でした。しかし、現在は商材も複雑化しており、トップダウンだけでは導入ができません。顧客企業は、担当者に検討させるボトムアップ型で導入を進めるのが一般的になってきています。顧客企業の推進リーダーは30代~40代がメインであり、業務が忙しいため、昔のように“御用聞き営業”を受けるのは好みません。むしろ、メールやウェブなどの効率的な方法で、必要な情報を提供してほしいと思っています。

比較的単価の安いBtoBの商材サービスにおいては、リストを買ってきて、上から順番に電話をかける、いわゆる、「テレアポ」を行っていました。しかし現在は、テレアポで商談につながる率もどんどん低くなってきていますし、若年層の営業担当者は効率の悪いテレアポを嫌がることもあり、多くの営業組織で、テレアポ頼みの商談開拓を変えたいというのが強いニーズとして現れています。

実際、以下の調査結果からも分かる通り、顧客は新規取引先の選定で、「役に立つ情報を提供してくれたかどうか」を重視しており、ただ営業を受けただけの会社というのは、あまり評価していないのが実態です。

上記のような理由で、Webマーケティング機能を強化し、脱アウトバウンドを目指す会社が増えてきています。

インターネットの普及が進み、まずネット検索により情報収集するようになった顧客の変化に応じて、マスメディアによる画一的な広告、飛び込みの顧客訪問や電話等で働きかけるアウトバウンドから、ウェブでの豊富な情報提供で顧客の認知を高めつつ、電子メールやSNS等の双方向のコミュニケーション手段も駆使しながら、きめ細かく顧客の反応に対応していくインバウンドに営業手法がシフトしています。

このような背景のもと、さらに効果的なOne to Oneでのマーケティングアプローチを企業顧客内のステークホルダー(購買担当、経営層、社内ユーザー等)へのきめ細かい情報提供を含めた自動化により、効率よく、実現できるMAの仕組みが、ますます求められる時代になってきています。

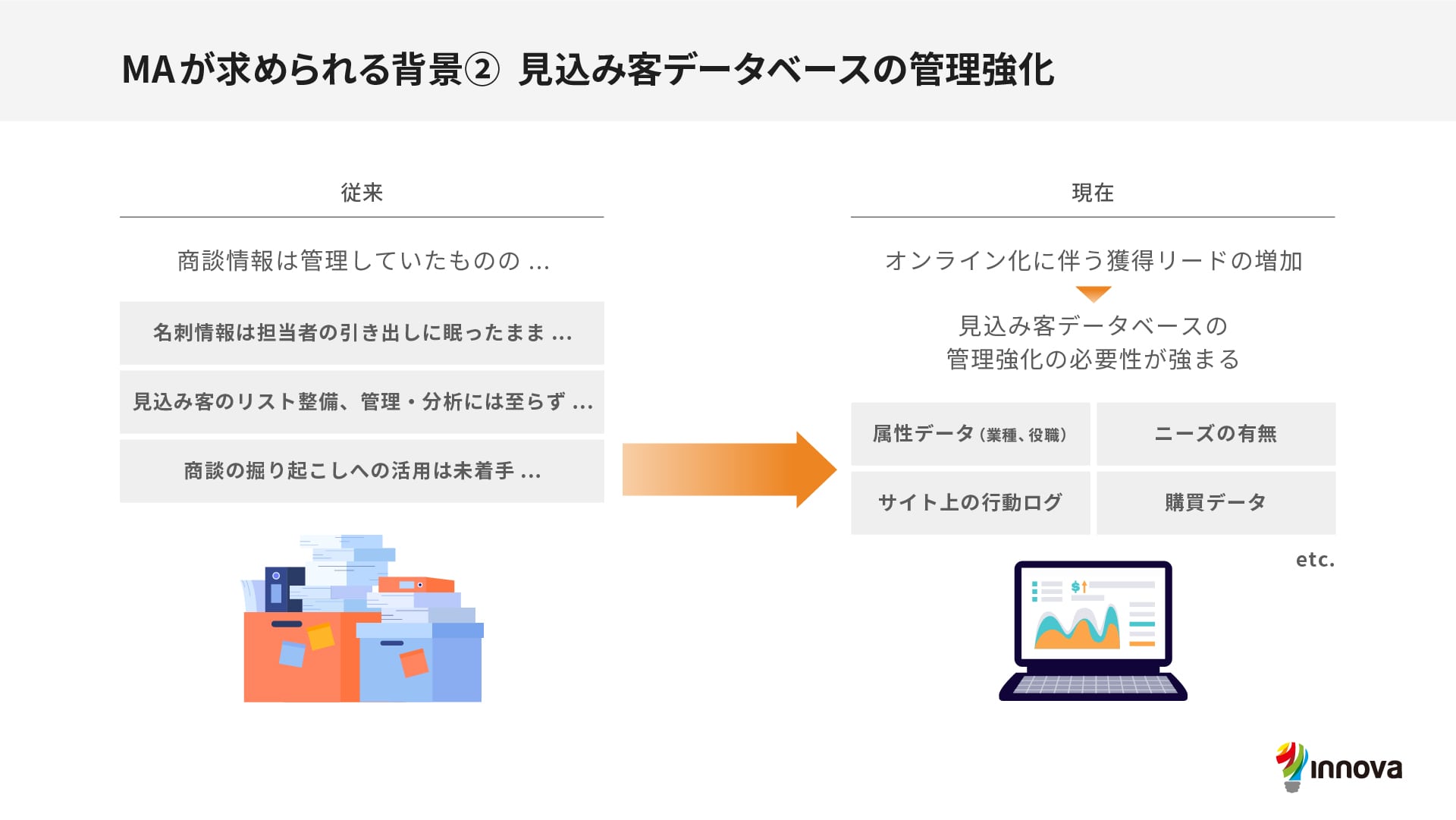

見込み客データベースの管理強化

第2の理由は、見込み客データベースの管理の強化です。

これまで、BtoB企業では、商談情報を管理してはいたものの、見込み客のリストを整備し、それを管理・分析することまではできていませんでした。名刺情報は、営業担当者の机の引き出しに眠ったままになっており、それを組織として共有し、商談掘り起こしに活用することが未着手でした。

昨今はBtoBマーケティングが発展し、企業が獲得するリードの数はオンライン化とともに増えて来ている中、リード管理機能の強化を求める声がより強まっており、今ではMAの主要機能のひとつになっています。

同じように顧客のデータベースを管理する、名刺管理ソフトというものもあります。名刺管理ソフトは、名刺情報をデータベース化して、いつでも探せる、参照できるというのが特徴ですが、マーケティングオートメーション(MA)は、顧客情報の収集(業種、役職、ニーズの有無)ができるという点で機能や役割が違います。また、顧客別のウェブ行動などを分析し、リストの優先順位付けも可能です。

名刺管理のプロセスを一段先に進めて、「今すぐ客」を見つけ、それを営業部に渡すことが実現できるのです。

マーケティング機能の強化

従来、日本企業のマーケティング部門は、極めて限定的な役割しか持っていませんでした。ホームページを更新・改修する、展示会に出展する、製品やサービスのパンフレットを作るなどです。中堅・中小企業では、そもそもマーケティング部門が存在せず、別の部門の担当者が兼務しているという話もよく聞きます。

しかも、それぞれの業務が分断されており、効果がきちんと出ていないというケースも少なくありませんでした。

「ホームページを更新・改修しても問い合わせがこない」「展示会に出展しても商談につながらない」「それらの原因分析をしようにも、予算も人材も無いので、手が打てない」といった声が聞こえてきます。そうして仕方なく、現状維持を続けてきました。

しかし、マーケティングオートメーション(MA)は、こうした状況を一変させることができます。ホームページからの問い合わせの増加や、展示会で獲得した名刺リストからの商談創出を、過大な人手をかけることなく実現できるのです。

例えば、今まではメルマガを書くのが大変なので、ほとんどほったらかしにしていた見込み客リストに対して、自動メルマガを配信できます。これをやるだけで、メルマガの開封率は大きく上がるし、商談化の率も高まります。また、苦労していた展示会の集客施策も、簡単に実行できるようになります。

マーケティング業務のクラウド化

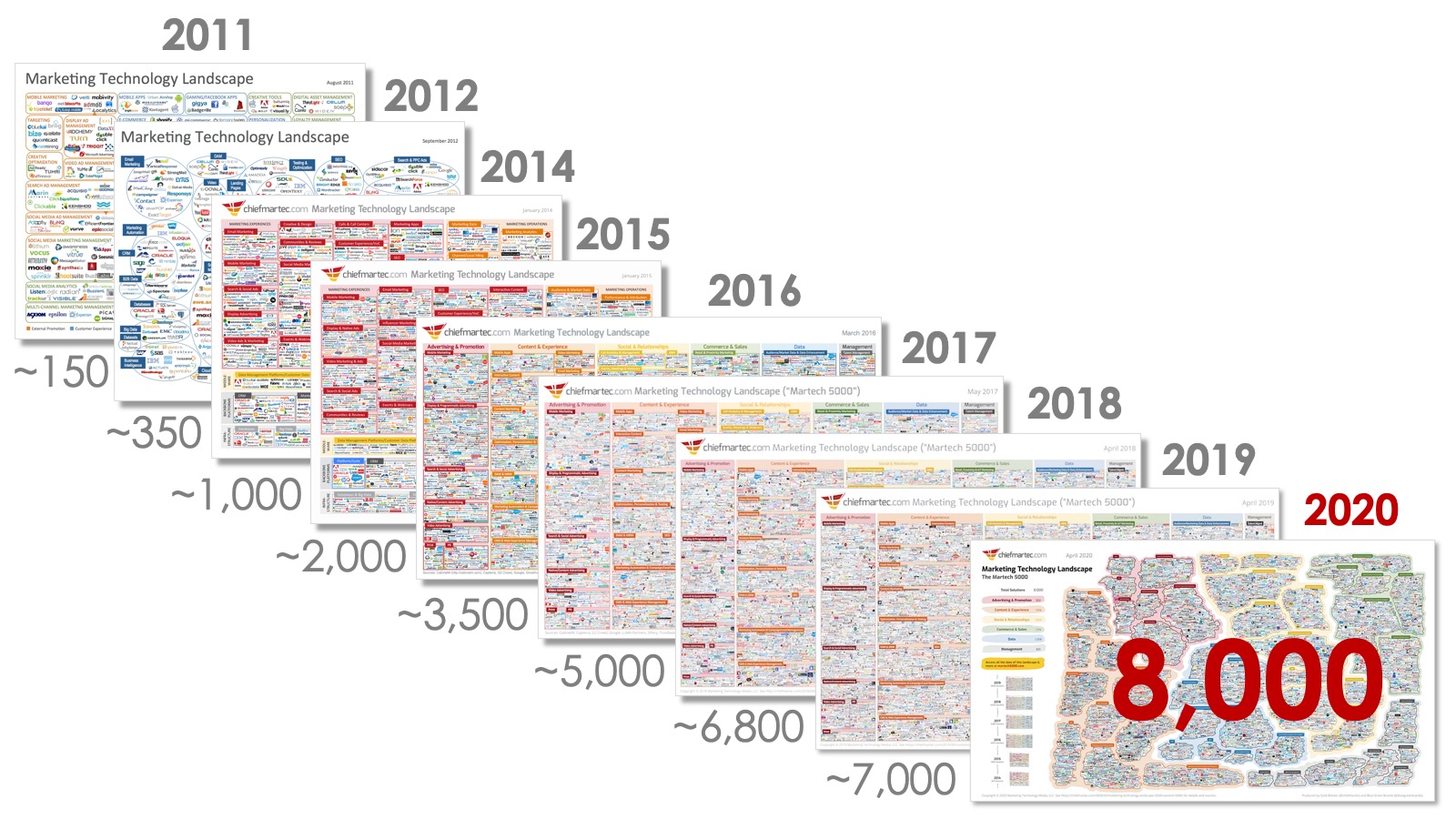

上記のような顧客課題に対応するため、次々とマーケティング関連の技術が生み出されつつあります。特に、ベンチャー先進国のアメリカでは、マーケティング分野のベンチャーが多数生まれ、それを既存の大手ソフトウェア会社が買収するという流れが確立され始めています。

以下の資料に示してある通り、米国におけるマーケティング分野の企業は次々と増加しており、2020年の段階で8000社にのぼっています。これは、クラウド技術が一般化したこと、ウェブの技術が進化し、顧客データの集積や分析が簡単になってきていることが影響しています。実際、米国企業では、マーケティング技術統括役員(CMT:Chief Marketing Technologist、チーフ・マーケティング・テクノロジスト)を置くべきだという主張が出ているほどです。

マーケティングオートメーション(MA)は、本記事の冒頭に示した定義にある通り、マーケティング業務に必要な機能をパッケージ化したオールインワンソフトウェアです。PCを買う時には、マイクロソフト社の「MS Office」を買っていたのと同じように、マーケティング業務を強化する際には、マーケティングオートメーション・ソフトを入れるというのが標準になりつつあります。

出典:Marketing Technology Landscape Supergraphic (2020): Martech 5000 — really 8,000, but who’s counting?

マーケティングオートメーション(MA)の機能・できること

さて、上記の背景とMAに対するニーズに対して、MAツールで具体的に何ができるのか、その機能について見ていきましょう。

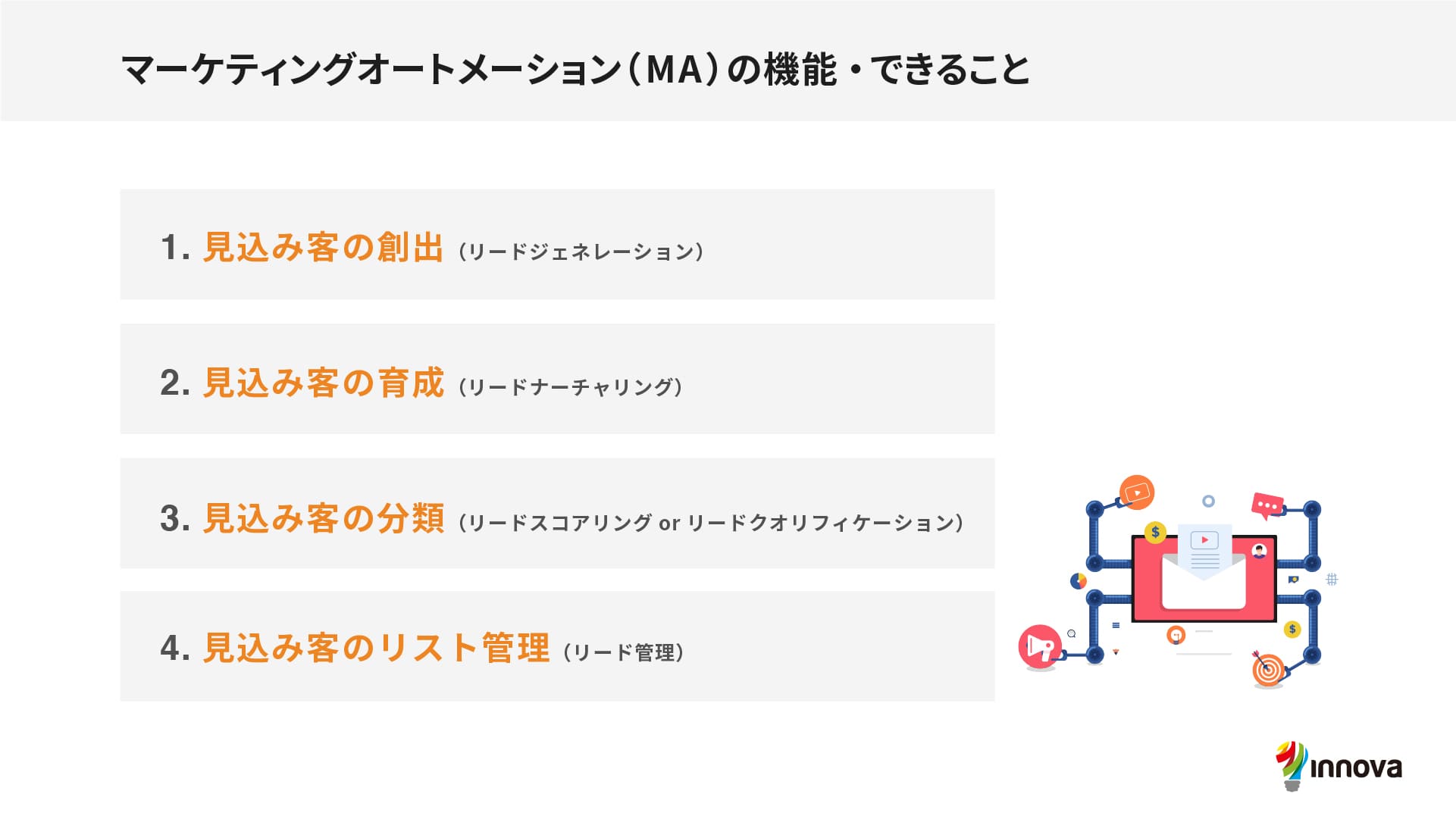

マーケティングオートメーション(MA)の自動化の対象になるのは、大きく以下の4つの業務です。

- 見込み客の創出(リードジェネレーション)

- 見込み客の育成(リードナーチャリング)

- 見込み客の分類(リードスコアリング、または、リードクオリフィケーション)

- 見込み客のリスト管理(リード管理)

マーケティングオートメーション(MA)のソフトウェアを提供している企業は、カタカナ言葉を多用する傾向があるので、念のためにカッコ書きで併記しましたが、単なる用語なので、無理して覚える必要はありません。

では、1つずつ詳しく説明していきます。

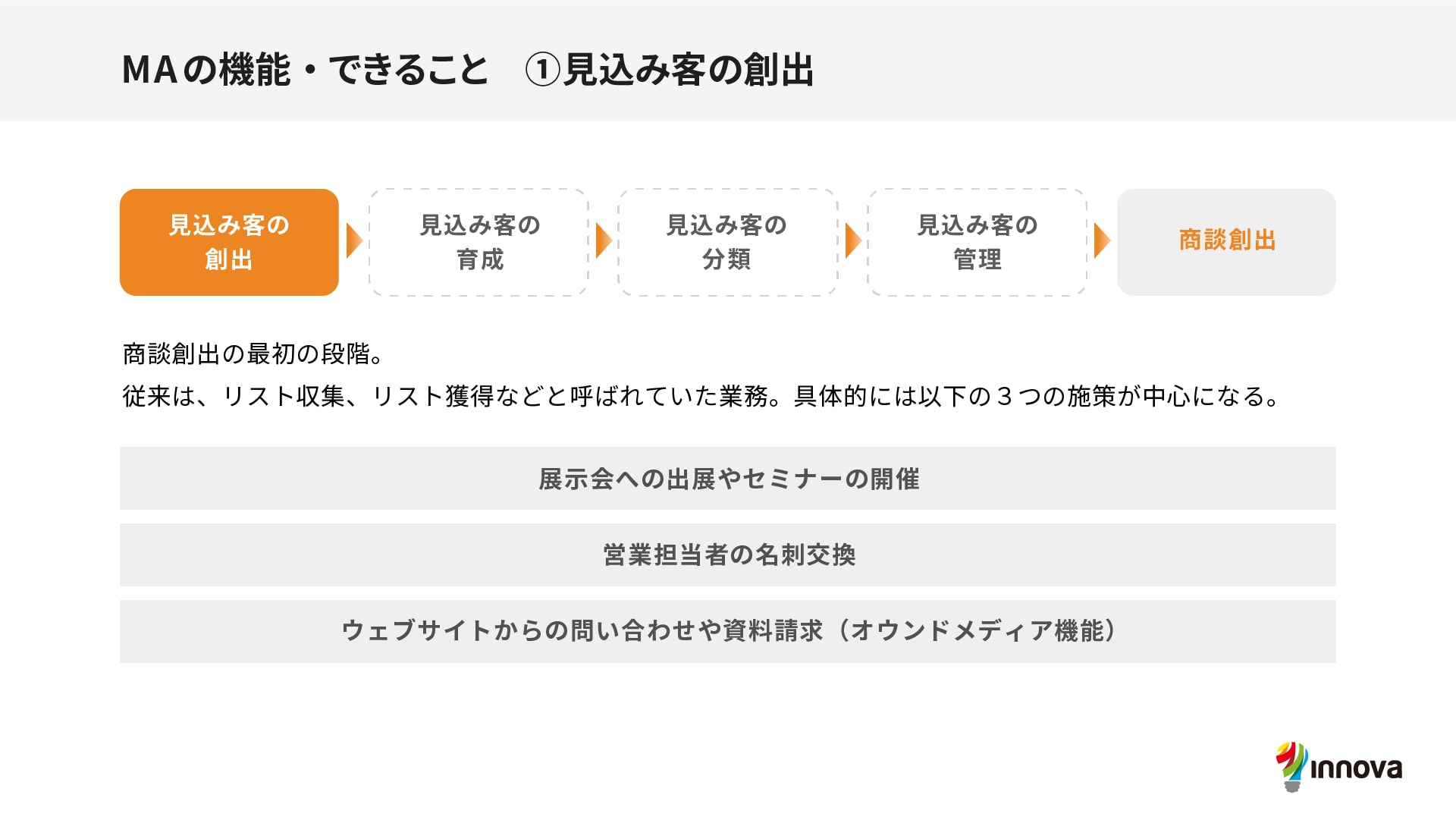

見込み客の創出(リードジェネレーション)

見込み客の創出は、商談創出の最初の段階です。従来は、リスト収集、リスト獲得などと呼ばれていた業務です。具体的には以下の3つの施策が中心になります。

- 展示会への出展やセミナーの開催

- 営業担当者の名刺交換

- ウェブサイトからの問い合わせや資料請求(オウンドメディア機能)

マーケティングオートメーション(MA)によって、上記の業務の効率化が可能です。

ここで1つ注意していただきたいのですが、海外製のマーケティングオートメーション(MA)ソフトの多くはオウンドメディア機能には対応しておらず、ウェブサイトからの問い合せや資料請求の件数を増やすことができません。これは、そうした海外企業の製品がメール配信機能を中心としたものであり、ウェブサイト管理のためのコンテンツ管理システム(CMS)機能を備えていないからです。(検索エンジン最適化(SEO)機能やランディングページ制作機能が実装されているとうたっている製品もありますが、現在の検索エンジンの潮流には対応しておらず、不十分というのが実情です。)

展示会や営業活動などで十分な見込み客情報を獲得できる場合は問題になりませんが、多くの会社は、予算が潤沢ではなく、高額な展示会に頻繁に出展するわけにはいきません。必然的に、ウェブサイトからの問い合せ獲得が施策の中心になります。自社の手持ちリードがどれくらいあるのか? また、今後、外部のリード獲得施策にどれくらいの予算を投じられるのかを検討し、ウェブサイトからの流入を強化すべきかどうか検討しておく必要があるでしょう。

ここで1つ注意していただきたいのですが、海外製のマーケティングオートメーション(MA)ソフトの多くはオウンドメディア機能には対応しておらず、ウェブサイトからの問い合せや資料請求の件数を増やすことができません。これは、そうした海外企業の製品がメール配信機能を中心としたものであり、ウェブサイト管理のためのコンテンツ管理システム(CMS)機能を備えていないからです。(検索エンジン最適化(SEO)機能やランディングページ制作機能が実装されているとうたっている製品もありますが、現在の検索エンジンの潮流には対応しておらず、不十分というのが実情です。)

展示会や営業活動などで十分な見込み客情報を獲得できる場合は問題になりませんが、多くの会社は、予算が潤沢ではなく、高額な展示会に頻繁に出展するわけにはいきません。必然的に、ウェブサイトからの問い合せ獲得が施策の中心になります。自社の手持ちリードがどれくらいあるのか? また、今後、外部のリード獲得施策にどれくらいの予算を投じられるのかを検討し、ウェブサイトからの流入を強化すべきかどうか検討しておく必要があるでしょう。

見込み客の育成(リードナーチャリング)

見込み客の育成とは、顧客の対象に合わせて、適切なコンテンツをメールやブログなどで配信し、リードの見込み度合いを上げていく活動です。

ここにおいては、商談発掘のためにどのようなコンテンツを配信するのか、というコンテンツマーケティングの知識が欠かせません。

詳細はこちらの記事(コンテンツマーケティングとは)を読んでいただくとして、コンテンツマーケティングの概要を説明すると、まず顧客のターゲットを分解し、業種、ニーズ、決裁権などの基準で、ペルソナを設計し、そのペルソナに合わせて、ニーズを引き出したり、自社の優位性をアピールしたりするようなコンテンツを考え配信していく活動です。

海外製のマーケティングオートメーション(MA)の多くは、実は、ここのリードナーチャリング機能を中心に構築されており、とても複雑な配信シナリオを構築できるようになっています。しかし、多くの日本企業にとって、その機能をフルに使って複雑な配信シナリオを構築するのは、現実的ではありません。

したがって、マーケティングオートメーション・ソフトの検討に当たっては、自社のマーケティングスキルがどの程度あるのかというのを検討した上で、導入する製品を決めるのをおすすめします。最近は、ベンダーに言われるままに高価な海外製のソフトを導入したものの、配信シナリオが全く組めておらず、単なる“一斉配信メールソフト”と化しているという話をよく耳にします。毎月30万円もの利用料金を支払って、一斉配信メールを送るだけでは、笑うに笑えない結果になるでしょう。

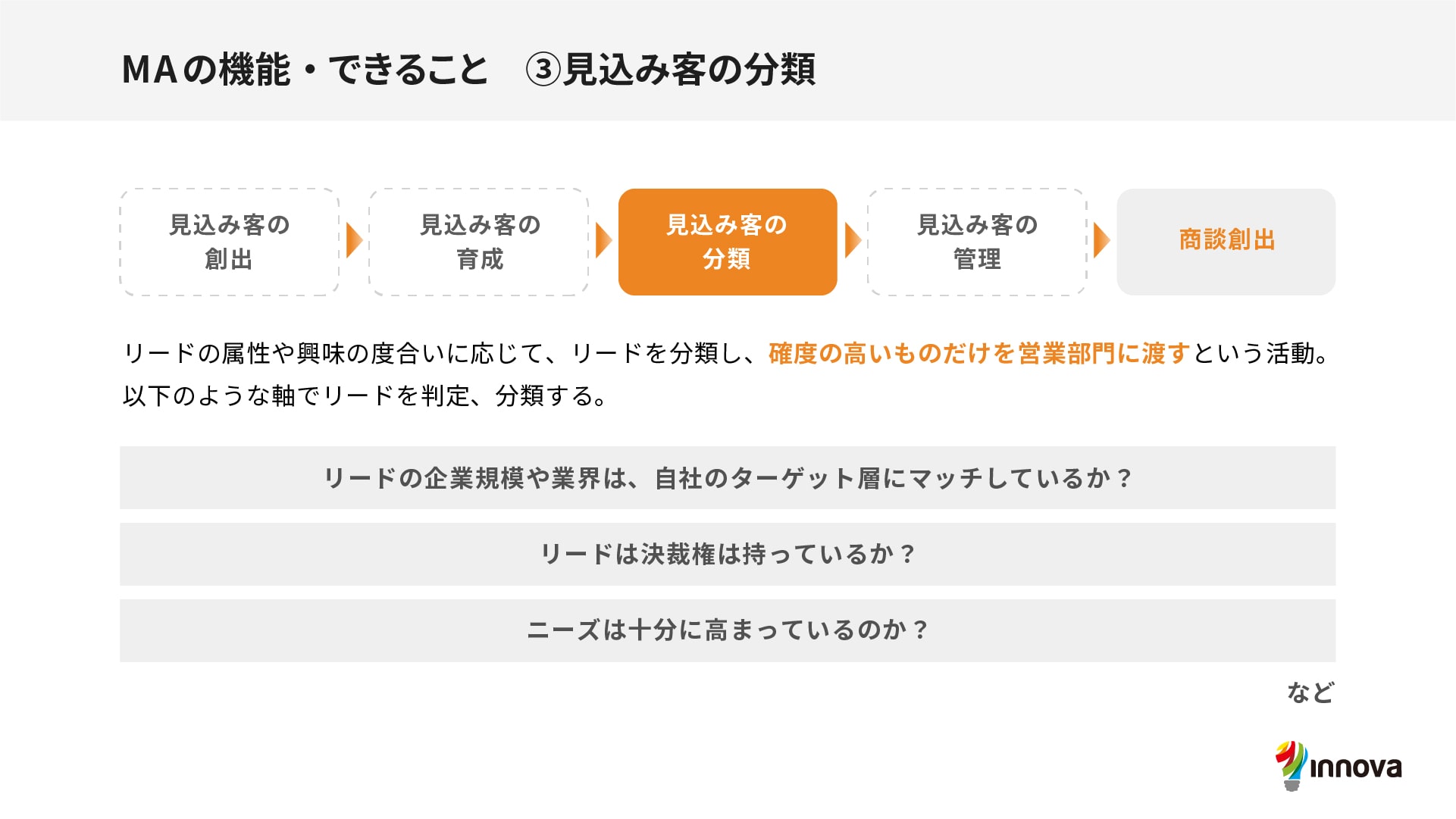

見込み客の分類(リードクオリフィケーション)

見込み客の分類とは、リードの属性や興味の度合いに応じて、リードを分類し、確度の高いものだけを営業部門に渡すという活動です。リードの企業規模や業界は、自社のターゲット層にマッチしているか? 決裁権は持っているか? ニーズは十分に高まっているのか? などを判定します。

この見込み客の分類を行うには、大きく2つの機能があります。それは、閲覧履歴などに応じてリストを分割してメールを配信する「セグメンテーション」と、閲覧履歴に合わせて、見込み度合いの点数を付ける「リードスコアリング」です。

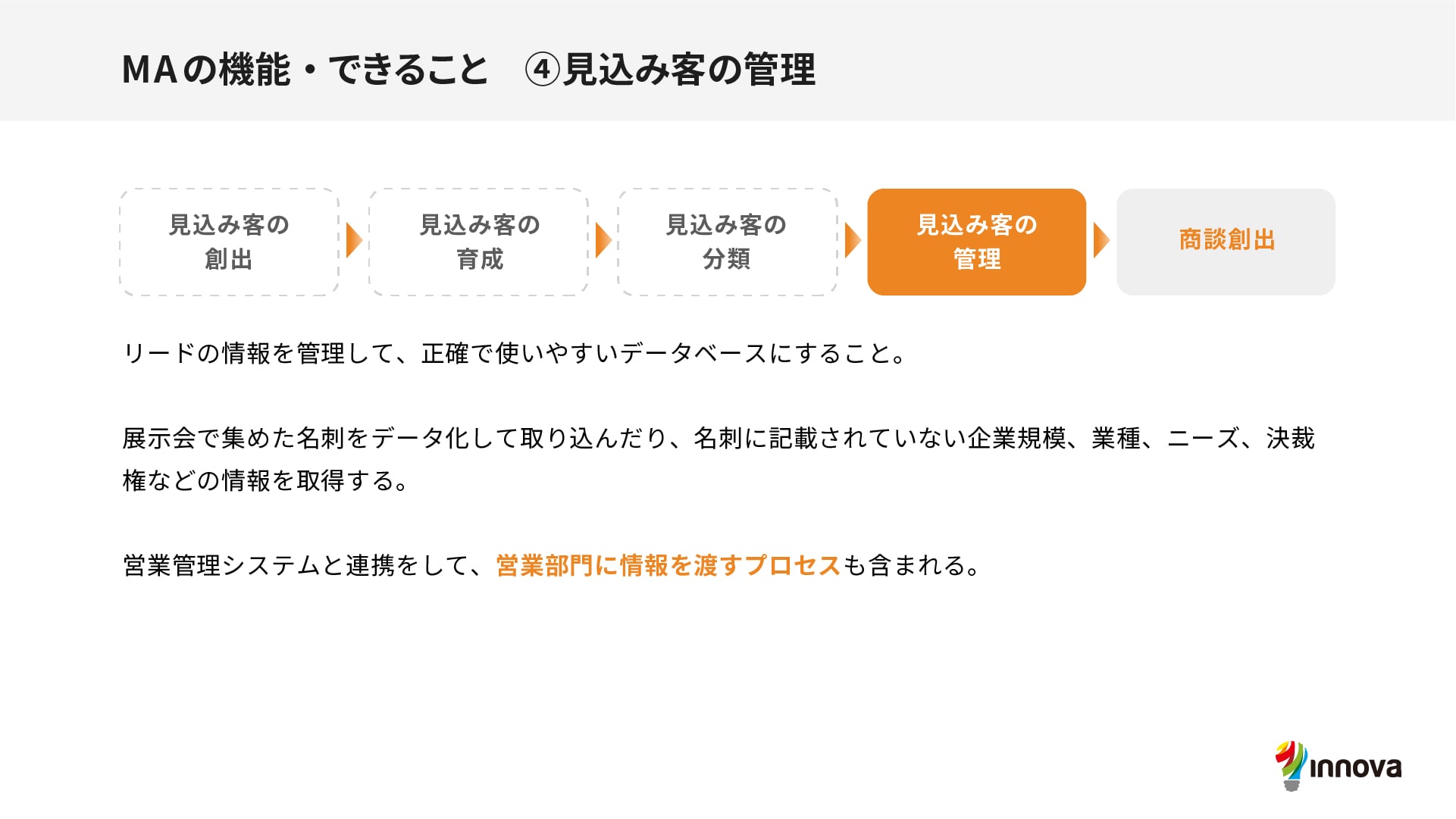

見込み客の管理(リード管理)

見込み客の管理とは、リードの情報を管理して、正確で使いやすいデータベースにすることです。展示会で集めた名刺をデータ化して取り込んだり、名刺に記載されていない企業規模、業種、ニーズ、決裁権などの情報を取得したりします。

また、SalesforceのSales Cloudなどの営業管理のシステムと連携をして、営業部門に情報を渡すなどのプロセスも含まれます。

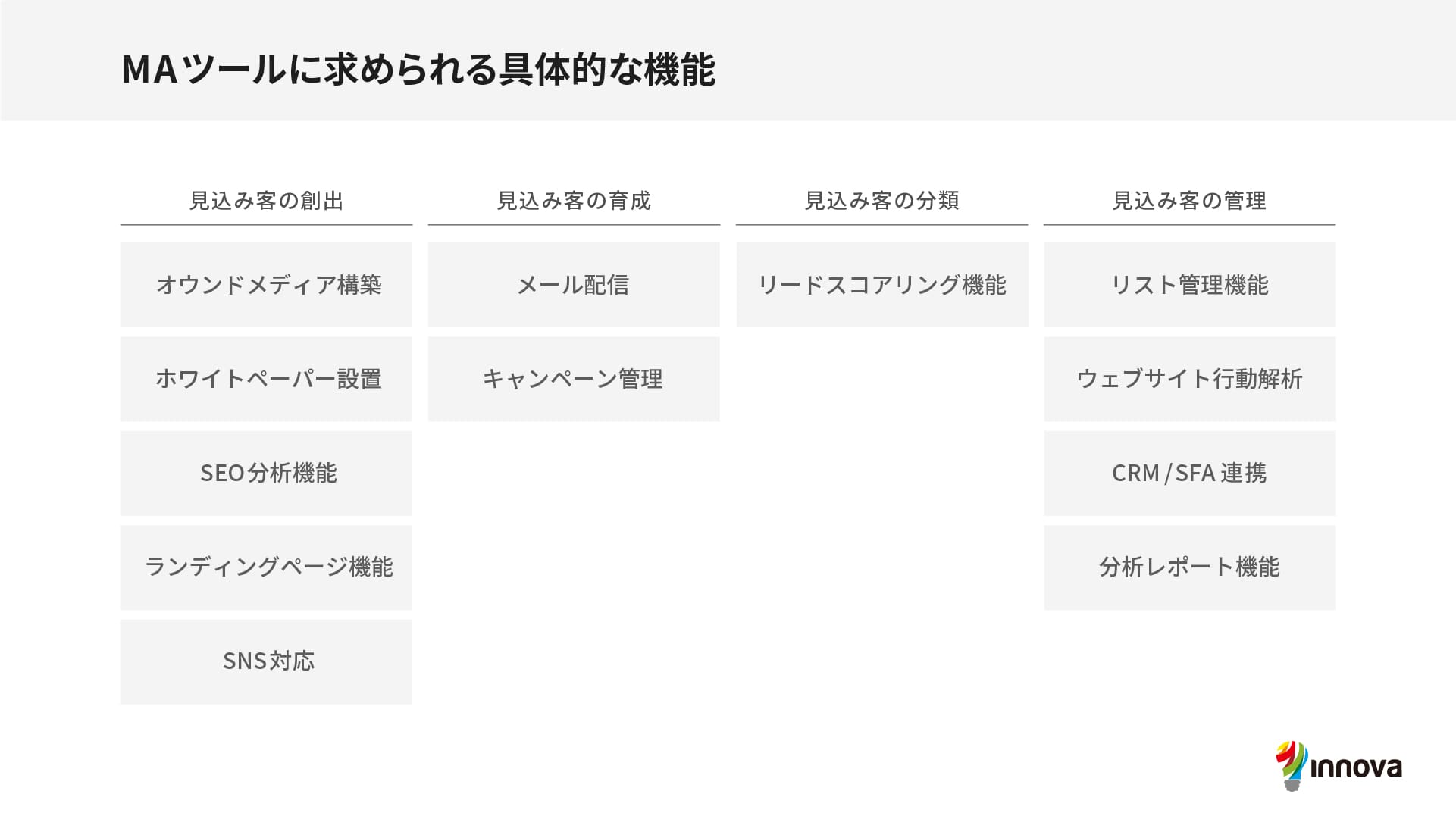

このようなマーケティングのプロセスを踏まえて整理すると、マーケティングオートメーション(MA)に求められる機能には、プロセスごとに以下のようなものがあります。

見込み客獲得系の機能

- オウンドメディア構築(集客目的の専用メディアを構築する機能)

- ホワイトペーパーの設置(潜在層の獲得のため必要)

- SEO分析機能(検索エンジン経由で新規の問い合せを集めるための機能)

- ランディングページ機能(ランディングページの制作や登録フォームの設定を行う機能)

- SNS対応(SNSを管理運用する機能。SEO上の効果があるため必要)

見込み客育成系の機能

- メール配信(テキストメールやHTMLメールの制作や配信を行う機能)

- キャンペーン管理(配信シナリオを組んで、メール配信を自動で行う機能)

見込み客分類系の機能

- リードスコアリング(見込み客の属性やオンラインでの行動を踏まえて、その有望度に点数をつけて、案件化のために絞り込む機能)

見込み客管理系の機能

- 見込みリスト管理機能(見込み客の情報をデータベース上に保管・管理する機能)

- ウェブサイト行動解析(オンラインでの個人の行動を解析する機能)

- CRM/SFA連携(マーケティング活動と営業活動を連携させる機能)

- 分析レポート機能(ウェブサイトへの流入、メール配信、問い合せ資料請求など、一連の業務成果を測定・レポートする機能)

マーケティングオートメーション(MA)のメリット・デメリット

このようなMAツールの機能を活用することによって、どのような効果がきたいできるのか、次に、そのメリットと注意すべきデメリットについてみていきましょう。があります。

メリット1:データ取得時間の短縮が可能になる

マーケティングでは、膨大な顧客のデータを扱う必要がありますが、MAツールを使えば、データは自動的に蓄積され、一元化されたデータから必要なものを簡単に参照・抽出することができるようになります。

メリット2:見込み客に嫌われずに購買意欲を高めることができる

相手の状況を考えない売り込みは的はずれのアプローチになることが多く、最悪の場合は、相手にされなくなってしまう恐れもあります。

また、単なる情報提供であっても、関心のないものや関心があっても時期はずれのもの、詳しすぎるものは見込み客の負担になることが多いものです。

マーケティングオートメーションでは、見込み客のウェブ上の振る舞いから、検討の段階を察知し、状況に応じて関心が高まったところで、さらに興味深い商品情報等をポータルに連動したメールやメッセージ等で提供することにより、購買や成約への意欲を引き上げることができます。

メリット3:獲得した見込み顧客を「資産」にできる

セールス活動は、当期の目の前に顕在化した顧客への売上を重視しがちですが、検討開始直後のため空振りに終わった見込み客のデータは活用されずに眠ったままになることも多いものです。

マーケティングオートメーションでは、このような2〜3年後にしか具体化しない見込み客のデータも蓄積しておき、ウェブ上の振る舞い等から関心や購買意欲の高まりを察知し、時期が熟した段階で適切なアプローチを開始することにより有効に活用することができます。

このように休眠顧客も含めた見込み客の情報も段階的な対応を仕組み化すれば、中長期的には売上向上に貢献する貴重な資産となります。

メリット4:今まで受注できなかった案件・商談を獲得できる

MAでウェブやメールのコミュニケーションを管理し、見込み客の購買意欲の状況の変化を可視化することで、これまで見逃してしまっていた見込み客の存在に気づくことができることがあります。

ホワイトペーパーのダウンロードやウェブ上の振る舞いから、確度が急上昇したことも把握でき、営業部門に積極的なアプローチも促すことができるため、これまでに受注できなかった案件や商談の獲得につながります。

メリット5:営業の活動が効率的になる

インターネットによる見込み客の情報収集手段の充実は、営業のスタイルに影響を及ぼしましたが、逆に言えば、このような情報収集のタイミングで、効率的にセールス活動を促進させるチャンスが増えてきていることも意味しています。

具体的な商談化の可能性がまだ低い見込み客にはMAツールでの自動的なメールなどで対応し、営業は商談の可能性が高まった見込み客に対応していくことで効率的な営業活動を行うことができます。

デメリット1:費用対効果が出るまでに時間を要する

MAツールは、導入して、即座に効果を期待できるものではありません。

見込み客のデータを入力、その後の見込み客の情報獲得、コンテンツの提供など先行してコストが出ていきます。短期的な利益ではなく、中長期的な視点で見る必要が経営陣も含め理解して始めることが重要です。

デメリット2:リソースの確保

MAツールの導入には、適切なリソースを確保する必要があります。

初期の導入にかかわる体制だけでなく、システム運営、コンテンツ制作、データの管理や分析など継続的な運用に関わる人員等も必要になり、状況によっては、人材の採用を検討したり、コンサルタントなどの社外の専門家に依頼したりしなければならない場合があります。

デメリット3:リード獲得の仕組みを作る必要がある

これまでに収集済みの名刺やコンタクトあった見込み客(リード)に関するデータを入力して活用することもできるのですが、これは一時的なものにすぎませんので、新規リードをコンスタントに獲得する仕組みを整えなければ、費用に見合う成果を生み出すことはできません。

リード獲得をさら進めるためには、SEO対策やコンテンツマーケティング等の施策、問い合わせフォームのEFO対策、ホワイトペーパーのダウンロード等のコンバージョンを促進する仕組みを積極的に組み込んでいく必要があるでしょう。

デメリット4:導入後のアップデートが必須

最後に軽視していけないのは、MAは導入して、それで終わりというわけではなく、定期的な見直しやアップデートが必要になるという点です。

実際の運用結果をもとにPDCAサイクルでのフィードバックを踏まえて、シナリオを見直す必要も出てくるでしょうし、導入後、半年も経過すれば、組織変更、担当者の異動に伴う定期的なデータの整理が必要になります。

いずれにしても運用開始後に様々なレベルで起こりうる不具合に対して適切な対応を求められることがあることも想定しておく必要があります。

マーケティングオートメーション(MA)ツールの選び方

本章はマーケティングオートメーションの選び方についてです。弊社は過去に自社でMAツールを開発したことがありますし、代表的なMAツールを導入した経験もあるので、それらのノウハウを交えて解説していきたいと思います。

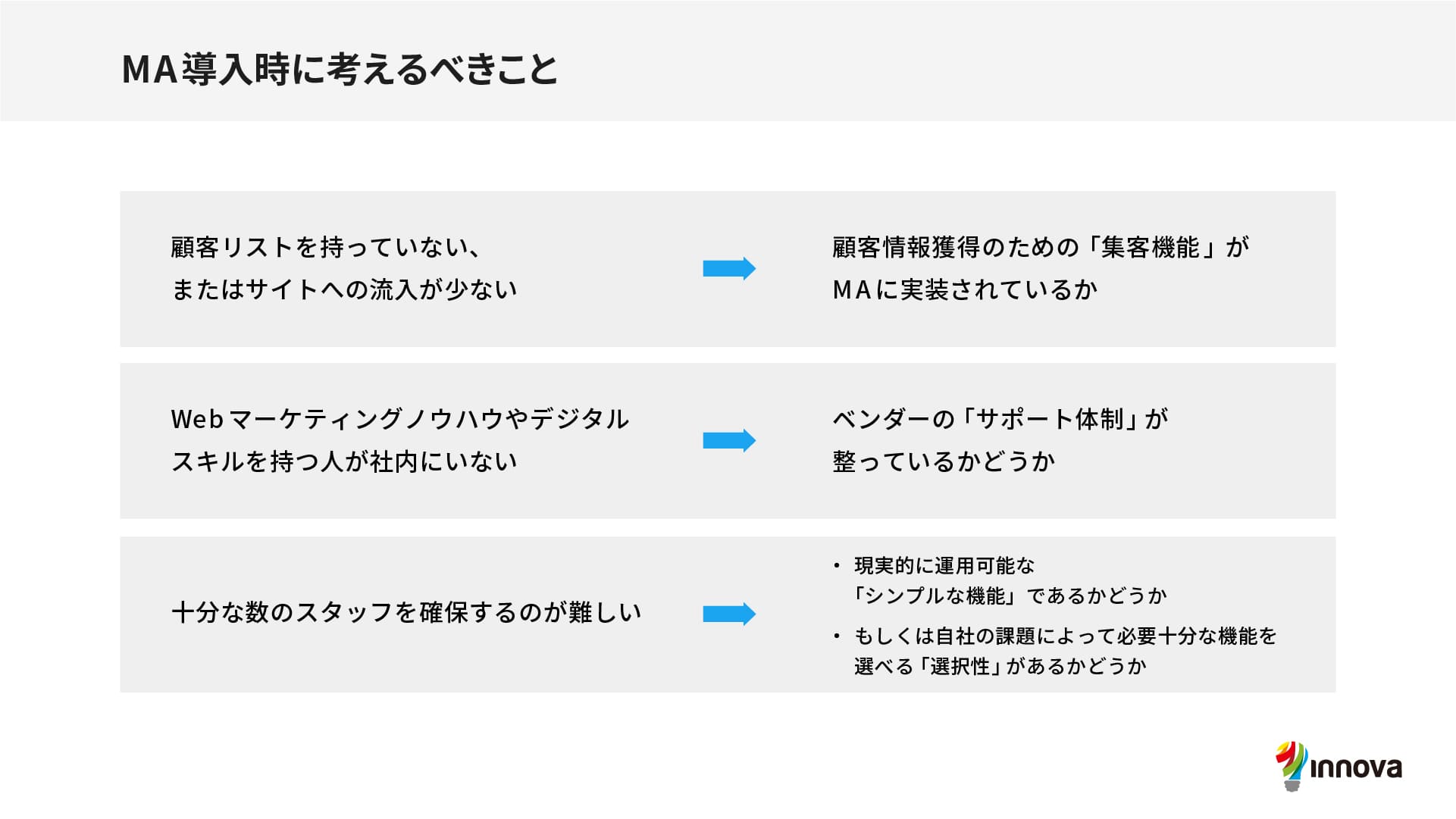

MA導入時に考えるべきこと

マーケティングオートメーション(MA)・ツールの導入を検討しているならば、まずは、米国で開発されたマーケティングオートメーション・ツールは「企業内でのマーケティング組織体制が確立され、経験や知識が豊富なマーケティング担当者が多い米国企業向け」に作られているということを念頭に置く必要があります。

そのうえで、自社が準備できる運用体制を考慮し、導入後に現実的に運用できるツールを選ぶのが大切です。特に、自社のマーケティングの体制がまだまだ十分ではない、自社サイトへの流入がそもそも少ないという企業が、マーケティングオートメーション(MA)導入後に現実的に運用するためには、以下のポイントを確認しましょう。

- 顧客情報リストを持っていない、またはサイトへの流入が少ない場合は、顧客情報を得るための「集客機能」があること

- Webマーケティングのノウハウやデジタルスキルを持つ人が社内に少ない場合は、「サポート体制」の有無を確認すること

- 十分な数のスタッフを確保するのが難しい場合は、現実的に運用可能な「シンプルな機能」、もしくは、自社の課題によって必要十分な機能が選べる「選択性」があること

以上のような点に注意して、自社の課題や目的に適したツールを導入・運用することができたら、マーケティングの自動化は、よりあなたの近いところまで訪れるはずです。

では、具体的なベンダー選定に関して、説明しましょう。

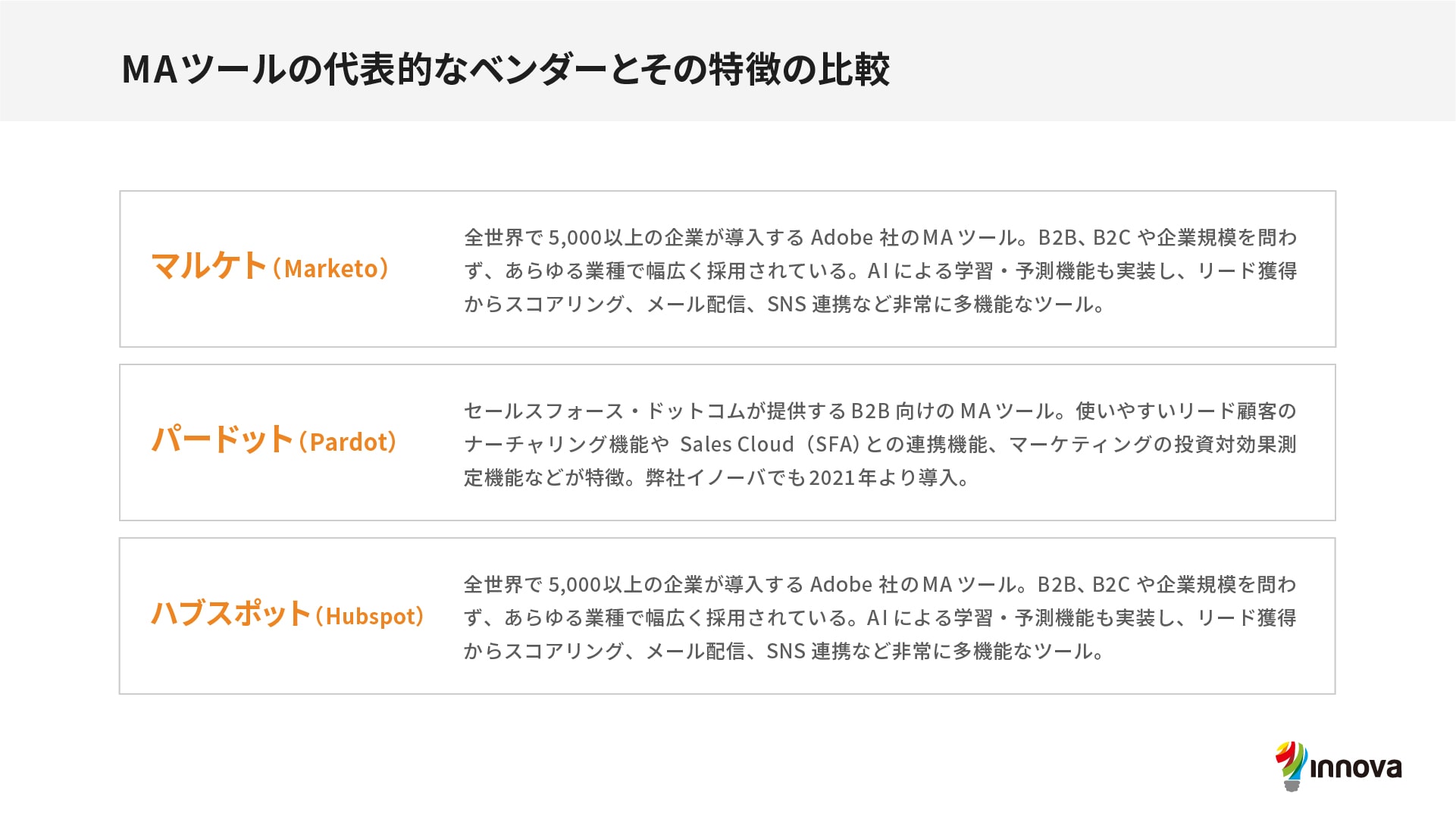

MAツールの代表的なベンダーとその特徴の比較

Marketo

2007年創業のマルケト社が設計・開発した製品で、リードナーチャリングとスコアリングが重視されています。リードに合った情報を適切なタイミングで発信でき、機能も充実。月額はスタンダードで215,400円となっており、機能追加には、モジュールを別途契約する必要があり。リード育成機能が強いのが特徴。

Account Engagement(旧Pardot)

Saleseforce.com社が、Pardot社を買収し、自社のラインナップに加えた製品。機能的には、Marketoと同等と考えてよいでしょう。リード育成機能が強いのが特徴。月額はPro版で24万円。

ポイントはSaleseforce.com社が提供しているため同社のSales Cloudとの連携がしやすさ。

実は弊社でも以前からSFAはSales Cloudを利用していたので、2021年にPardotを導入したのですが、実際キャンペーンやアクティビティの連携などは非常に見やすく、導入から3か月程度で運用に乗るようになりました。現在はさらなる活用方法を模索しているので、また別の記事にてノウハウを公開したいと思います。

弊社の導入経験をふまえ、すでにSalesCloudを導入されている企業にはPardotをおすすめします(※もちろん他社のSFAツールでも連携は可能です)

Hubspot

米国のHubSpot社が提供しているマーケティングプラットフォームの総称。Marketing HubはSEOツールなども統合したMAツールで、同社のSFA、CRMとの相性は抜群。無償で使える機能の範囲が広く、世界120ヶ国、9万社以上で使われています。まずはMAを試したみたい、という用途には最適なツール。

なお、MAツールに関しては、次の記事でも取り上げております。

結局、どうやって選ぶのがオススメなのか?

筆者が、前職時代にマーケティングオートメーション(MA)を検討した際に、まさに悩んだのが「情報がありすぎて、どう選んでいいのか分からない」ということでした。特に、マーケティングオートメーション(MA)は、カタカナの機能が多いことと、マーケティング業務にひもづいているため、具体的な利用シーンがイメージできてないと必要機能が判断できないという問題がありました。

「要するに、何を選ぶのか?」という問いに答えるために、役に立ちそうな資料を見つけたので、皆さまも参考にしてください。

以下の資料によれば、ざっくりと以下のように分かれていることが読み取れます。

- Fortune 500企業(いわゆるグローバルの大企業)は、Eloqua

- 大企業ではないが、グローバルに展開している場合には、Marketo

- インバウンドでの新規リード獲得ならHubSpot

- SFAでSales Cloudを導入しているならAccount Engagement(旧Pardot)

これは、筆者が研究した米国での利用動向にも合致しているので、信ぴょう性は高いと思われます。

出展:Intelechy Group

マーケティングオートメーション(MA)の導入から運用の流れ

マーケティングオートメーションの導入を進めるには、現状の課題の把握から始まり、マーケティング戦略の立案、業務フロー設計、コンテンツマーケティング企画やコンテンツ制作、配信シナリオの設定、実行後の分析と改善のためのPDCAサイクルの運営体制の設置などが必要になってきます。

これらは多くの段階を関係部署との調整も含めて進めていくため、検討を開始してから、導入に至るまで半年くらいかかることが多いのですが、以下にその概略をご紹介します。

ステップ1:課題の洗い出し

まずは、現状の課題を明確にする必要があります。最重要課題が、営業活動の進捗管理、営業員のサポート、営業部署での属人化を超えた情報共有などにあった場合はSFA、顧客の離反防止、クロスセル・アップセルの推進などの既存顧客の扱いに関わる場合はCRMのように他のツールを検討した方がよい場合もあります。

このステップで検討の結果、見込み客の獲得、育成、選別など営業活動以前のマーケティングの段階での対応が不十分だったことが判明した場合は、さらに現状の詳細を明らかにした上で、MAツールの導入に向けて次のステップに進みます。

ステップ2:マーケティング戦略立案

自社の製品・サービスの強みやターゲット顧客のニーズを踏まえ、「どのような顧客を対象に」「どのような情報を」「どのような施策を通じて」「受注にどうつなげるのか」という戦略を考案します。

ステップ3:業務フロー設計

次に、マーケティングオートメーション(MA)の運用ルールを決めます。シンプルな運用の際には、特に、SFA(商談管理システム)との連携は行わず、見込み度の高い顧客の情報をメールやcsvの形で、営業部に連携します。最初は、システム連携を行わず、ライトに運用を開始するのも賢い選択肢です。

Salesforceなどのシステムが既に導入済みで営業担当者の人数も多い場合、あるいは、「インサイドセールス」と呼ばれる内勤の電話営業チームがいる場合は、何かしらのシステム連携ができた方がいいでしょう。多くのマーケティングオートメーション(MA)は、SFAとのAPI連携機能を提供していますので、それを利用することになります。

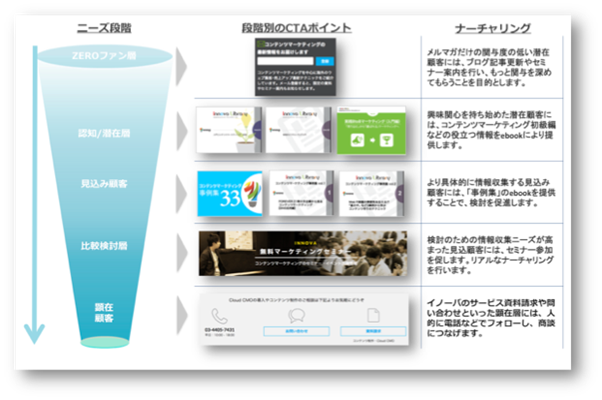

ステップ4:コンテンツマーケティング企画

次にコンテンツマーケティングの「シナリオ」を企画します。ウェブサイトで見込み客情報を獲得するために、オウンドメディアやブログを通じた集客施策、リード情報を獲得するための登録フォームの設計、見込み客を育成するためのマーケティングファネル(顧客の商品サービス認知から購入までの流れ)に沿ったコンテンツ配信シナリオの設計などを行います。

以下は、イノーバが行っているコンテンツマーケティングの実例です。参考にしてください。

矢野経済研究所が2020年に実施した調査

ステップ5:コンテンツ制作

先のステップ4で設計したブログ記事、ダウンロード用のコンテンツ、メール配信用のコンテンツを制作します。コンテンツ制作は、手間とお金のかかる業務なので、自社にとって最も重要な顧客セグメントは誰なのか?を明確化し、そのターゲット層に、興味を持ってもらい(ニーズ引き出しコンテンツ)、自社の優位性をアピールし(競合優位性確立コンテンツ)、投資に値する商品・サービスであることを理解してもらう(ROI実証コンテンツ)ことを狙っていきます。

ステップ6:配信シナリオの設定

企画したシナリオをマーケティングオートメーション(MA)・ソフトで実行するために、配信シナリオを設定します。高機能なマーケティングオートメーション(MA)製品は、一般的に設定も複雑になっているため、設定が簡単にできるかどうかも選定時の大きなチェックポイントです。

ステップ7:実行後の分析とPDCAサイクルの運営

実行後は、レポーティング機能を活用して、効果を分析します。結果を踏まえて、シナリオを改良し、新たなシナリオへと生かします。

運用開始前にコンプライアンスの徹底を

コンプライアンス(法令遵守)の観点は軽視しがちですが、問題が起こってしまうと不祥事となり、最悪の場合は組織的な犯罪としてさも扱われ、企業の存続にも影響を与えないほどの打撃がありますので、最も重視すべきチェック事項と言えるかもしれません。

そのため、運用開始前にコンプライアンスに関する懸念事項を洗い出し徹底的にチェックしておく必要があるでしょう。

以下にその主な法制や遵守すべき事項をご紹介させていただきます。

個人情報保護法

個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義し、すべての事業者に対して適正かつ厳重な取り扱いを義務づけています。

個人情報の代表的なものには、氏名、住所、生年月日、顔写真等がありますが、本人確認や個人認証にも使われる指紋やマイナンバーカード、住民票、運転免許、保険証に関わるデータや画像情報も当然、これに該当します。

さらにクッキーも、MAツールで活用する場合は、既にインポートされている氏名等の個人情報との紐付けで個人の識別が可能なことから個人情報として扱われます。

MAツールで個人情報を取り込む場合は、個人情報取扱事業者として扱われるため、以下の対応が必要になります。

個人情報利用目的の通知・公表

まず、個人情報を取得する際には、その利用目的の通知や公表の義務があり、いずれもなされていない場合は、個人情報を利用できません。

例えば、セールス活動で、製品情報提供のためメール配信する旨も情報取得時に表示したり、ウェブサイトのプライバシーポリシーを掲載して、利用目的を明記したりする必要があります。

また、差別の原因となりうる人種、信条、社会的な身分、病歴等に関わる情報を使う場合や、あらかじめ通知・公表した目的外で個人情報を利用する場合は、本人の許可が必要となりますので、十分、注意しなければなりません。

クッキーポリシーの掲載

MAツールでも、ウェブでのアクセス解析に使われているクッキーも既にインポートされた個人情報との結びつきにより、生存する特定の個人を識別できるため、個人情報の一つとして扱われます。

従って、ウェブでの行動解析機能を活用してウェブサイトの閲覧時にクッキーを取得する際には、プライバシーポリシーに以下を掲載して、同意を取る必要があります。

- サービス向上や商品の広告や宣伝等のためにクッキーを利用する。

- 取得したクッキーを収集した個人情報や行動履歴と関連づける場合がある。

また、最近では、電気通信事業法の改正やAlphabet社(Google)の動き等でもサードパーティークッキーを規制する動きが高まっています。

状況は流動的ですが、とりあえず現段階では、本稿でお勧めしていますMAツールの自社サーバでの運用につきましては、クッキーを適正な手続きを踏んで活用する限りでは、さほど影響はなさそうです。

ただし、協業する業者との関係で、この種の懸念が生じた場合には、その時点で専門家に相談する方が無難でしょう。

いずれにしましても、時代は、クッキーのような微妙な位置づけを有する情報も含めて、少しでも悪用されたり不快感を与えたりする恐れのある個人の属性情報や行動履歴の利用については、制限もしくは同意に基づく選択的な活用に移行しつつあると感じられますので、世の中の動向を注視していきましょう。

特定電子メール法

特定メール法は、いわゆる迷惑メールが社会問題化したために広告や宣伝のためのメールを規制するために生まれた法律で、マーケティングオートメーションでメール配信する際には以下を遵守する必要があります。

オプトインとオプトアウト

メルマガに代表される広告や宣伝のためメール(特定電子メール)を送付する場合は、原則としてオプトインと言われる事前の承諾が必要となります。

総務省のガイドラインでも、この事前承諾の義務が明示されており、これがない場合は、コンプライアンス違反として、通報や罰則の対象となります。

例外は名刺交換やアンケートの回答でメールアドレスを取得したような場合で、このような場合に限り、状況的に事前承諾があったと見なされ、オプトインと同じ扱いになります。

特定電子メール法で定められているのは、オプトインの取得だけではありません。受信者がメールの受け取りを止めたくなった場合に、オプトアウト (配信の停止) をするための導線設置が必要になります。この時、分かりやすさを重視して記載することが重要です。

オプトアウトを設置していない場合や、方法が分かりづらいものは、「迷惑メール」や「スパム」扱いになってしまうこともあるため、注意しましょう。

特定電子メールを配信する際の表示義務(オプトアウトや連絡先等についての表示義務等)

メルマガなどの広告や宣伝のためメール(特定電子メール)を送付する場合の表示義務については、オプトアウト(受信拒否)が可能な旨とその方法や通知先のアドレス、さらには連絡先(氏名、名称、住所)と苦情や問い合わせ先などを表示義務する義務があります。

なお、受信拒否の意思表示があった後も特定電子メールが送付された場合は罰則の対象になります。

「知らなかった」では済まされない

上記のコンプライアンス関わる事項は、一旦、起こってしまうと企業のイメージダウンはもちろんのこと、最悪の場合は、企業の存続にも影響しかねません。知らなかったでは済まされない問題ですので、総力を上げて注意を喚起し、不祥事が勃発するのを防止しなければなりません。

こうしたコンプライアンスの遵守は、ますます重要視されつつありますので、こうした流れのなかで、企業には、個人情報や広告・宣伝に関わるメールの配信の際には、適正な扱いが求められています。

MAツール選定の際には、コンプライアンス対応も考慮にいれましょう。

マーケティングオートメーション(MA)の活用方法 - 導入を失敗させないために

上記の通り、大変便利なマーケティングオートメーション(MA)ですが、きちんと準備をして導入を進めないと、失敗することになります。これは、マーケティングオートメーション(MA)に限らず、あらゆるIT製品に当てはまることだと言えます。

冒頭で、MAは「マーケティングで見込み商談作りを効率化しつつ、営業に有効商談をどんどん渡すためのシステム」と説明しましたが、MAを導入したからといっていきなり商談が生まれ始めるわけではありません。運用体制や顧客リスト、コンテンツが充実していて、はじめて効果をうみだすものです。

それでは、日本企業がマーケティングオートメーション(MA)ツールを効果的に活用するために、どのようなことが必要なのか、6つのポイントから見ていきましょう。

ウェブマーケティングのノウハウを持つ人材の確保

マーケティングオートメーション(MA)は、マーケティング業務全般をソフトウェアを使って実行していくので、マーケティングの知識や経験の浅いスタッフの場合は、使いこなせないというリスクがあります。「検索エンジン対策やSNS対策」、「メールマーケティング」、ユーザーにアクションを促す「CTA(Call to Action:行動喚起)」の設計、効果測定などのノウハウが求められます。イノーバは、Cloud CMOを導入した顧客向けに4時間のマーケティング研修を提供しており、その後も定期セミナーを通じて、顧客をサポートしています。

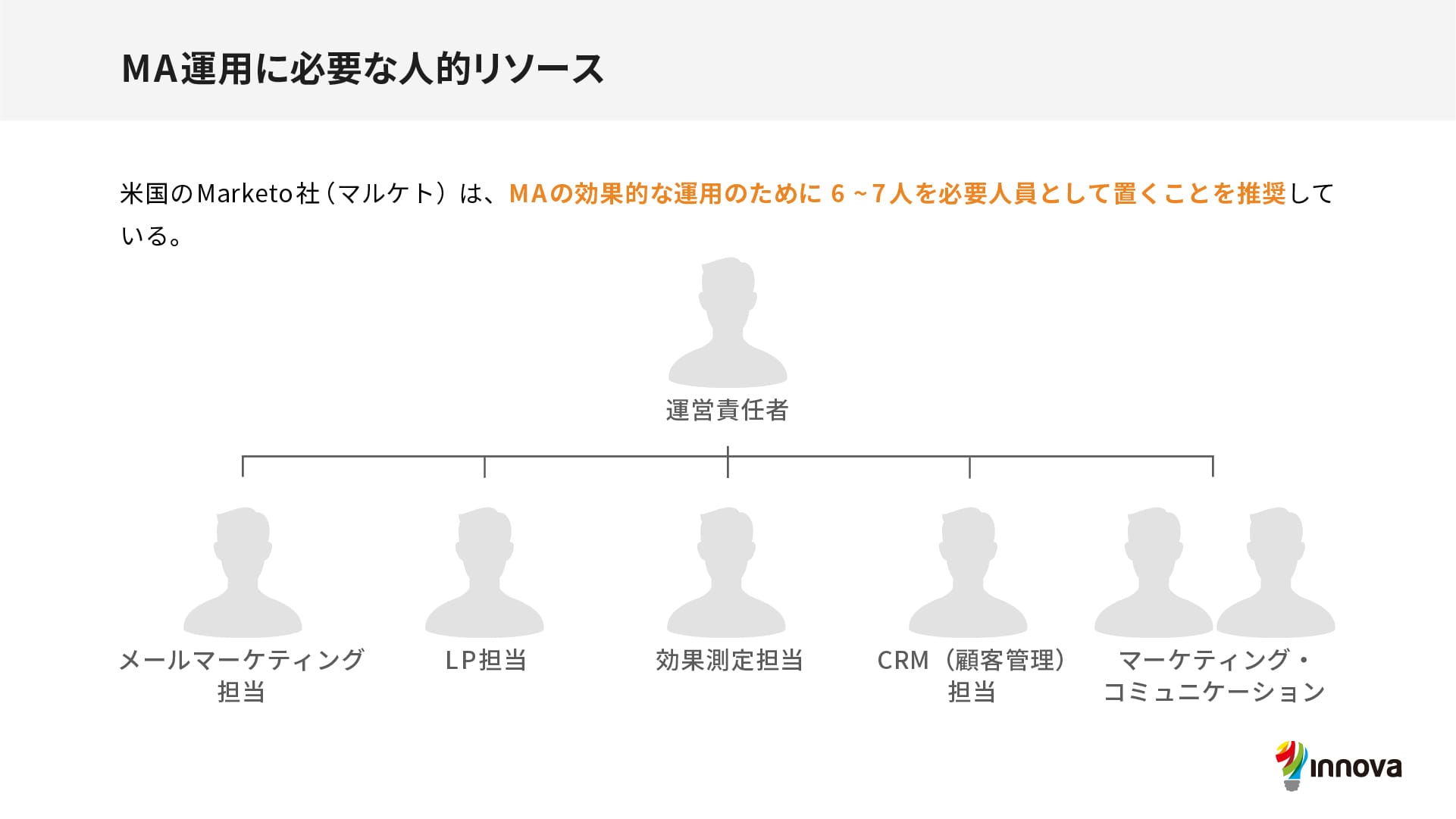

十分なリソースを見積もる

マーケティングオートメーション(MA)の運用には十分なリソース、特に人材が必要であると言われています。米国のマーケティングオートメーション・ツールのベンダーMarketo社(マルケト)が推奨する、効果的に運用するための必要人員は、およそ6~7人と言われています。

内訳は、マーケティングオートメーション(MA)運営責任者の他に、メールマーケティング、ランディングページ作成、効果測定、CRM(顧客管理)が各1人、マーケティング・コミュニケーション(マーコム)が2人という構成になっています。このうち、専任となるのは3人で、コンテンツやランディングページの作成に関しては、他部署からサポートを受ける形でもいいようです。

しかし、多くの企業にとって、6~7人のチームを組織するのは現実的ではありません。特に、これからマーケティング機能を強化する組織にとっては、いきなりその規模の体制は作れないでしょう。少人数でも運用できるソフトかどうかというチェックポイントが重要になります。

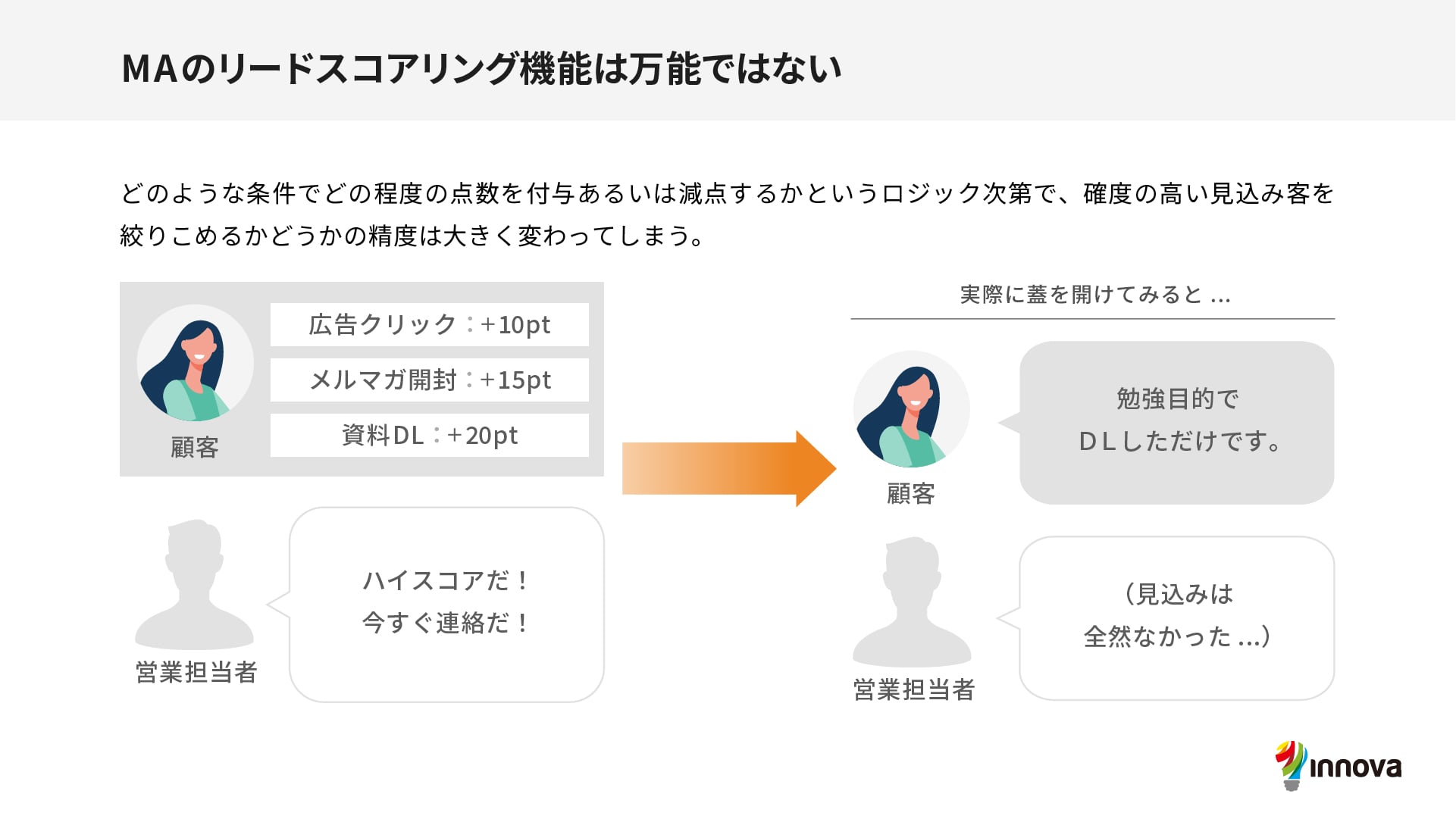

リードスコアリングは万能ではない

マーケティングオートメーション(MA)ツールの目玉機能として、ベンダーが宣伝する「リードスコアリング」。筆者も、前職時代に、「Predictive Revenue」という書籍で、リードスコアリングの存在を知ったときは、これは革命的な機能だと小躍りしたのを覚えています。

ただ、実は、リードスコアリングは万能ではありません。もちろん有効な機能ですから、使わない手はありません。ですが、どのような条件でどの程度の点数を付与するか、あるいは減点するかというロジック次第で、確度の高い見込み客を絞りこめるかどうかの精度は大きく変わってしまいます。

最初から正解を出せるものではないので、「こういう属性、こういう行動をしている見込み客は、確度が高いだろう」という仮説に基づいてロジックを組み立て、実際に運用しながらロジックを調整していく作業が必要です。

また、その仮説を出したり、運用しながらスコアリングの精度を改善したりする際には、マーケティング担当者のみならず、スコアリングで絞り込まれた見込み客を実際にフォローアップするインサイドセールスや営業部門からのフィードバックが重要になります。

現在イノーバでは自社のマーケティングにおいて、スコアリングの数字だけをしきい値として機械的にリードを営業組織に渡す、といった運用はしていません。スコアリングの数値を参考にしながら、インサイドセールスの担当者が見込み客と電話やメールでコミュニケーションし、データだけでは見えない情報をお聞きして、イノーバからの提案の場を持つことに合意いただいてから営業組織に引き継いでいます。

米国のHubspot社も、社内ではリードスコアリングを使っていないことを明らかにしています。以下の講演記事で、詳しく説明してありますが、スコアが低いリードでも商談になることはあるし、スコアが高いリードでも商談にならない場合があるのです。

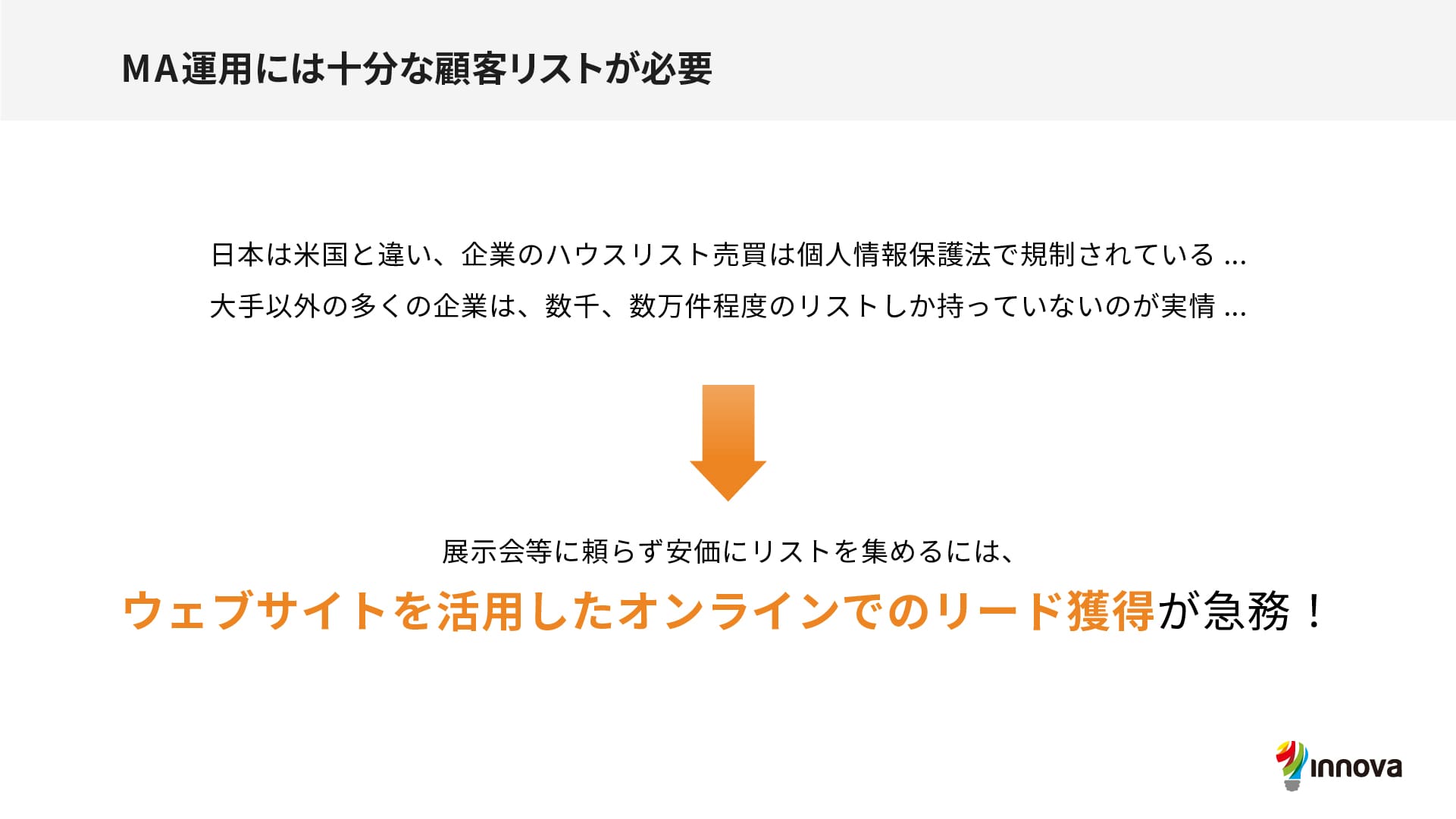

十分な顧客リストが必要

ハウスリストとは、リードジェネレーションやナーチャリング、スコアリングにより収集した顧客情報のこと。

米国では、企業がハウスリストを購入してビジネスに利用することが許可されていますが、日本ではこうした顧客情報の売買は個人情報保護法によって規制されているため、代わりに、展示会やテレアポなどでリストを獲得しないといけません。大手企業で既に数十万件のリストを持っているという企業であればいざしらず、多くの企業は数千件、数万件のリストしか持っていないというのが実情です。

展示会に頼らず、安価にリストを集めるには、ウェブサイトを活用したオンラインでのリード獲得を行う必要があります。コロナ禍で対面営業や展示会が制限される中では急務といえるでしょう。

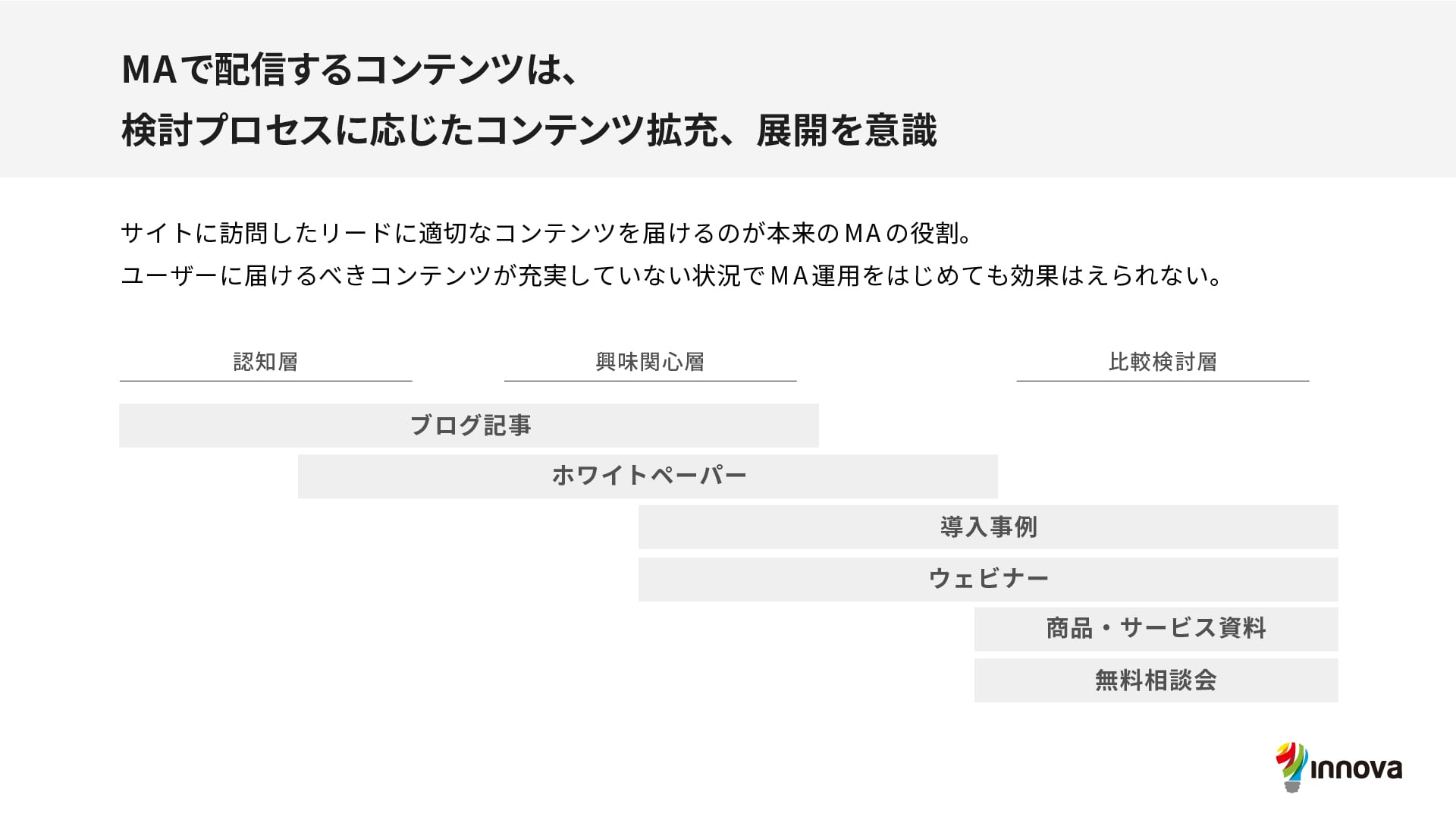

コンテンツを拡充する

サイトに訪問したリードに対して次に案内すべき適切なコンテンツを届けるのが、本来のMAの役割です。

BtoBの購買活動は、BtoCのそれと比べて難易度が高いです。内容そのものの難しさに加え、新しい情報の登場や状況の変化も激しい為、コンテンツの提供を通じて購買担当者が情報収集/比較検討しやすい環境を整えてあげる必要があります。

そのため、ユーザーに届けるべきコンテンツが充実していない状況でMA運用をはじめても効果はえられません。特に、配信できるコンテンツが商品・サービス資料しかないような場合、いくら工夫をしても企業が訴求したい情報をユーザーに押し付ける形になってしまいます。

MAで配信するコンテンツを制作する際は、検討プロセスに応じたコンテンツ拡充、展開を意識していきましょう。情報収集中の層にはブログ記事、実際に比較検討している層にはウェビナー・無料相談会など、プロセスにおうじてコンテンツの内容・形式を設計していく必要があります。

メール配信のノウハウが必要

日本では、メルマガを書くのが大変で運用できていない企業がほとんどです。商談が不足したときにセミナーへの集客や、新商品が出た時に告知でメールを送る程度の企業が多いです。

これは顧客から見れば、常に売り込みのメールしか届かない状態ですから、一般的に反応率が低いリストになってしまっています。(これを“コールドリスト”と呼びます。言い得て妙ですね。)

ここに、顧客が価値を感じるお役立ち情報を送って、信頼感を確立したり、ニーズを引き出すためのコンテンツを送って問い合せを増やしたり、競合他社との明確な差別化を訴求して受注率を上げるなどの活動が必要になるのです。

日本企業がマーケティングオートメーション(MA)ツールを活用するには、自社のメールマーケティングの強化も視野に入れておくべきでしょう。

マーケティングオートメーション(MA)事例

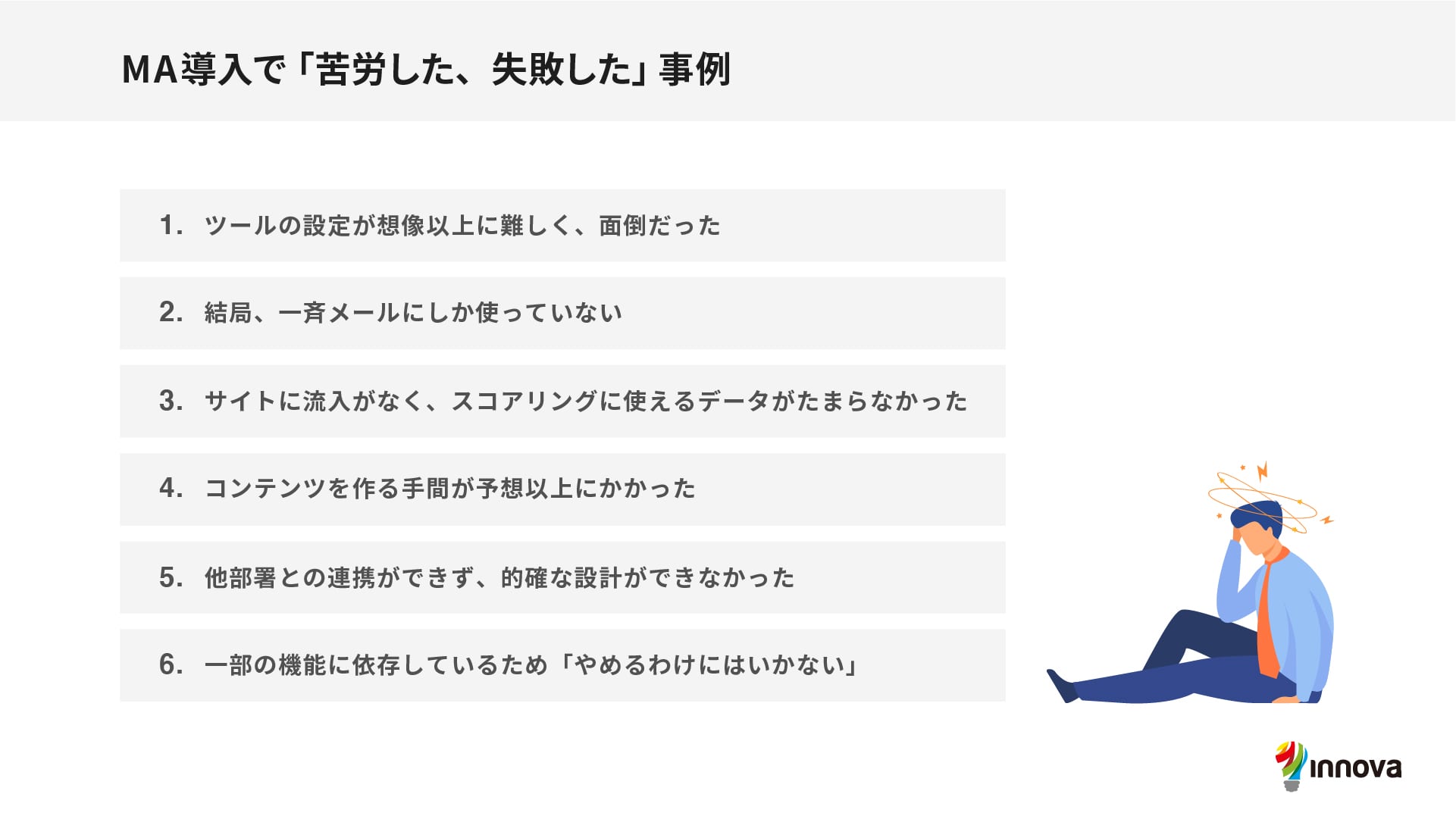

さて、ツールの選び方もイメージできたところで、マーケティングオートメーション(MA)の導入事例を紹介しましょう。特に、今回は失敗を避けてもらう意味で、「苦労した、失敗した」という事例を中心に紹介します。

事例1:ツールの設定が想像以上に難しく、面倒だった

リードスコアリング機能、ナーチャリング機能、CMS機能、SEO対策機能など、ハイスペックが売りのマーケティングオートメーション(MA)・ツール。しかし、各機能を活用するための的確な設計には、手間と時間がかかります。実際にあるツールを導入した企業では、「設定が面倒過ぎて、やる人がいない」という声も。

なお、海外のベンダーは、ツールの機能をアップデートして製品の価値を高めることをミッションにしているため、日本でのサポート体制がまだ十分ではありません。販売代理店が知識不足であることも多いので、外資系マーケティングオートメーション(MA)・ツールの導入時には注意が必要です。

事例2: 結局、一斉メールにしか使っていない

ツールの各機能の設定が面倒だった結果、結局は、一斉メールにしか使っていないという事態も数多く起きています。これでは、せっかく高いコストをかけても全く使っていないも同然です。マーケティングオートメーション(MA)では、見込み客の購買検討段階やニーズに応じて、適切なコンテンツを、適切なタイミングで提供する必要があります。コンテンツが不十分な状態でツールだけ導入してしまうと、サイトへの流入も少なく、メールを一斉送信するだけになってしまうのです。

事例3:サイトに流入がなく、スコアリングに使えるデータがたまらなかった

サイトの訪問者や閲覧者が少ない場合は、スコアリングの対象となる顧客が少なくなります。

先程述べたことと重複するのですが、適切なスコアリングをして、見込み客の分類をするには、多くのリード情報を集める必要があります。

サイトへの訪問者が少ない場合、スコアリングのロジックを組むよりも先に、サイトへのアクセスを増やし、訪問者へのアプローチを効率化するツールの恩恵を最大化することも重要です。

事例4:コンテンツを作る手間が予想以上にかかった

マーケティングオートメーション(MA)において、ツールの機能と同じくらい重要なのは、顧客のニーズに応じたコンテンツです。自社を知ってもらうためのコンテンツから、興味を持ってもらうためのコンテンツ、競合他社にない優位性を示すコンテンツまで、多岐にわたります。

米国で行われた調査でも、対象企業の70%が、マーケティングオートメーション(MA)・ツール運用のハードルとして「十分な量のコンテンツを適正なコストで準備すること」を挙げています。優良なコンテンツをコンスタントに発信していくことにも、十分なリソースが必要なのです。社内でカバーできないときは、外部のスタッフを使うなど体制を見直す必要があります。

事例5:他部署との連携ができず、的確な設計ができなかった

日本企業では、マーケティング専門の部署や担当者が存在しないこともありますが、マーケティングやシステムの部署でマーケティングオートメーション(MA)を担当する場合には、自社商品やサービスが「誰に」「どのように」買われるかに詳しい営業部との連携を強化することが重要です。

連携が弱いと、コンテンツの的が外れていたり、見込み客の評価軸を見誤ったりしてしまうかもしれません。営業担当者とよく相談して、リードジェネレーションやナーチャリング、スコアリングのための設計をすると、より作業の精度が高まり、効果的にツールを運用していくことができます。

事例6:一部の機能に依存しているため「やめるわけにはいかない」

導入しているツールの機能を十分に使いこなしていなくても、メールの一斉送信など一部の機能に作業を依存しているため、「使うのをやめられなくなってしまった」という声もよく聞きます。また、他のツールへ乗り換えるのも面倒だからと、そのまま使い続けてしまう企業もあります。

使わない機能のある高額なMAを使用し続けることは、費用対効果が低くなり、企業にとって前向きなことではありません。

自社や部署の課題や状況を把握して、再度、適切なツールへの乗り換えを検討をしましょう。

自社の状況や課題に合った製品を選ぶ

こうした状況に陥らないためには、「とりあえず使ってみよう」「有名だからこの製品にしよう」といった安易な考えではなく、自社の営業やマーケティングの課題をしっかり分析して、KPIを設定したうえで、最も適した製品を選ぶことが重要です。

たとえば、見込み客のリード情報が数十万件とあってグローバル展開が前提なら「オラクル・クロスチャネル・マーケティング・プラットフォーム」、グローバル展開はしないもののやはりリード情報がたくさんあるなら「マルケト」や「パードット」、まだリード情報が数千件、数万件しかないなら、集客機能が充実しているツールをオススメします。マーケティングオートメーション(MA)の機能を最大限に利用するためにも、自社の分析をしっかり行い、有効な活用法が想定できる製品を選ばなくてはいけません。

マーケティングオートメーション(MA)をさらに学ぶために

日本でのマーケティングオートメーション(MA)の導入は、今まさに進んでいる所で、導入事例やリード育成(リードナーチャリング)の手法もまだまだ未整備というのが実際のところです。比較検討するためには、ベンダーやコンサルティング会社のセミナーに参加して、情報収集をするのもオススメです。

また、マーケティングオートメーション(MA)には、コンテンツマーケティングの考え方が欠かせませんから、どのベンダーのツールを選ぶにしても一度、イノーバのセミナーや書籍を手に取っていただくことをおすすめします。

おすすめ資料:

10 FAQ「ウチの会社にマーケティングオートメーション(MA)は必要なのか?」

さて、よく聞かれる質問がマーケティングオートメーション(MA)が自分の会社に必要なのかという問いです。皆さまは「自分の業界は特殊だ」と思っていらっしゃるので、自分の業界には、マーケティングオートメーション(MA)は必要ないのではないか?と考えられることが多いようです。

しかし、マーケティングオートメーション(MA)は、BtoBマーケティングの基本を抑えて作られていますから、商談を作り出したい企業は、例外なくマーケティングオートメーション(MA)を導入すべきです。

矢野経済研究所が2020年に実施した調査によれば、日本国内のMA市場規模は約447億円と見込まれ、2025年には737億円にまで達すると予想されています。米国でも、BtoB企業の50%は、何かしらのマーケティングオートメーションを導入しているとの調査結果が出ています。昨今のコロナ禍におけるオンラインマーケティングの取り組み加速に伴って、MAツールの活用はどのようなBtoB企業にとっても急務であるといえるでしょう。