サブドメインは、SEO戦略を立てる上で重要な要素の一つです。適切に活用すれば、検索エンジンからの評価を高め、より多くのオーガニックトラフィックを獲得することができるでしょう。一方、間違った使い方をすれば、SEOに悪影響を及ぼしかねません。ここでは、サブドメインとSEOの関係性を深く掘り下げ、効果的な活用方法を詳しく解説します。

サブドメインとSEOの関係性

まず、サブドメインがSEOに影響を与える理由を理解することが重要です。サブドメインの使い方によっては、メリットもデメリットも生じる可能性があるのです。

サブドメインがSEOに影響を与える理由

サブドメインがSEOに影響を与える主な理由は以下の3つです。

ドメインパワーの分散

サブドメインを使うと、メインドメインのドメインパワーを分散させることになります。ドメインパワーとは、ドメインの権威性や信頼性を表す指標で、被リンク数やドメインの歴史などが影響します。サブドメインを作成すると、そのサブドメインはメインドメインとは別のドメインとして扱われ、独自のドメインパワーを持つことになります。

例えば、メインドメインが「example.com」で、サブドメインが「blog.example.com」だとします。この場合、「blog.example.com」は「example.com」とは別のドメインとしてGoogleに認識され、独自のドメインパワーを持つことになります。つまり、メインドメインに蓄積されたドメインパワーが、サブドメインには直接的には受け継がれないのです。

内部リンクの効果の減少

サブドメインを使うと、内部リンクの効果が減少する可能性があります。内部リンクは、サイト内の他のページからのリンクのことを指します。内部リンクは、サイト内の重要なページに対して権威性を与え、検索エンジンのクローリングを促進する役割を持ちます。

しかし、サブドメインを使った場合、メインドメインからサブドメインへのリンクは、内部リンクではなく外部リンクとして扱われます。つまり、メインドメインからサブドメインへ流れるリンクジュースが、内部リンクの場合ほど強くなくなるのです。

例えば、メインドメインの「example.com」から、サブドメインの「blog.example.com」への内部リンクがあったとします。この場合、「blog.example.com」へ流れるリンクジュースは、「example.com」のページ間の内部リンクほどは強くならないでしょう。

独立したサイトとしての評価

サブドメインは、独立したサイトとして評価されます。これは、メリットにもデメリットにもなり得ます。サブドメインが独立したサイトとして評価されるため、メインドメインとは異なるテーマや目的のコンテンツを扱うのに適しています。

例えば、メインドメインが企業のコーポレートサイトで、サブドメインがその企業が運営するECサイトだとします。この場合、サブドメインを使うことで、ECサイトを独立したサイトとして運営でき、コーポレートサイトとは異なるSEO施策を打ち出すことができます。

ただし、サブドメインが独立したサイトとして評価されるということは、メインドメインの権威性がサブドメインに直接的には受け継がれないことも意味します。サブドメインの評価を高めるためには、サブドメイン自体のコンテンツ品質や外部リンクを獲得する必要があるでしょう。

サブドメインとサブディレクトリのSEO効果の違い

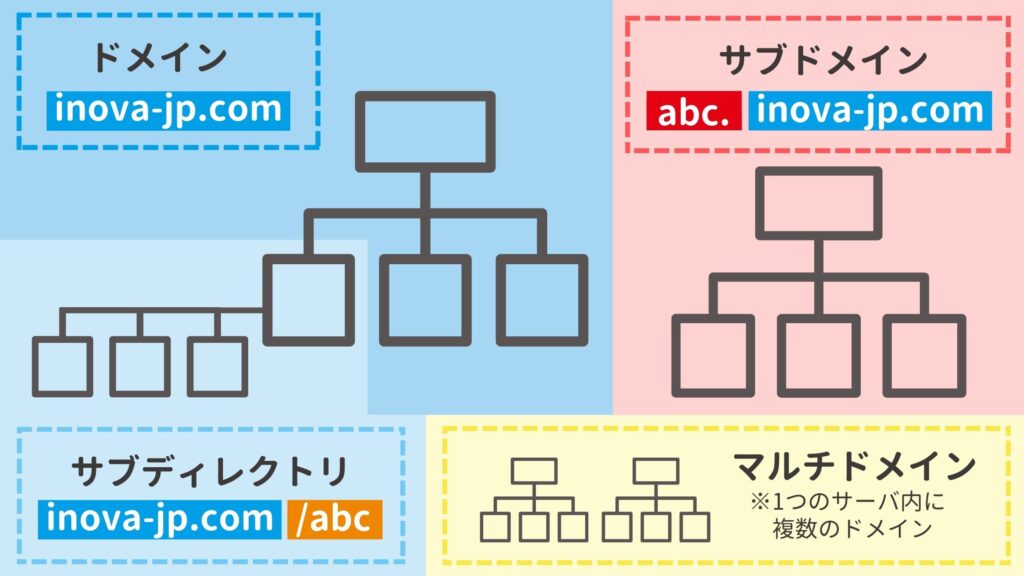

サブドメインを使うか、サブディレクトリを使うかは、SEO効果に大きな影響を与えます。ここでは、その違いを詳しく見ていきましょう。

サブディレクトリはドメインパワーを集中できる

サブディレクトリを使う最大のメリットは、ドメインパワーを集中できることです。サブディレクトリは、メインドメインの下の階層に作られるディレクトリのことを指します。つまり、サブディレクトリはメインドメインの一部として扱われ、メインドメインのドメインパワーを受け継ぐことができるのです。

例えば、メインドメインが「example.com」で、サブディレクトリが「example.com/blog/」だとします。この場合、「example.com/blog/」はメインドメインの一部として扱われ、「example.com」のドメインパワーを受け継ぐことができます。つまり、「example.com」に蓄積された権威性や信頼性が、「example.com/blog/」にも受け継がれるのです。

サブドメインは独自のドメインパワーを持つ

一方、サブドメインは独自のドメインパワーを持ちます。前述の通り、サブドメインはメインドメインとは別のドメインとして扱われるため、メインドメインのドメインパワーを直接的には受け継ぎません。

ただし、これはデメリットであると同時に、メリットにもなり得ます。サブドメインが独自のドメインパワーを持つということは、メインドメインとは異なるテーマや目的のコンテンツを扱うのに適しているということです。サブドメインを使えば、メインドメインとは別の評価軸でコンテンツを最適化できるでしょう。

サブドメインのSEOメリットとデメリット

サブドメインにはSEO上のメリットとデメリットがあります。適切に使い分けることが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

サブドメインのメリットを最大限に活かし、デメリットを最小限に抑えるためには、戦略的な使い分けが必要不可欠です。次からは、具体的な方法について解説します。

サブドメインを活用したSEO対策のポイント

サブドメインをSEOに効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

サブドメインの内部リンク最適化

サブドメインを使う場合、内部リンクの最適化が特に重要になります。前述の通り、サブドメインを使うと内部リンクの効果が弱くなる可能性があるためです。以下のような方法で、内部リンクを最適化しましょう。

サブドメインからメインドメインへの内部リンク

サブドメインからメインドメインへの内部リンクを適切に設置することで、サブドメインからメインドメインへのリンクジュースの流れを強化できます。例えば、サブドメインのブログ記事から、メインドメインの関連サービスページへ内部リンクを張るなどの方法が考えられます。

ただし、過剰な内部リンクは逆効果になる可能性もあります。ユーザーにとって自然で有用な内部リンクを心がけましょう。

サブドメイン内の内部リンク構造の最適化

サブドメイン内の内部リンク構造も最適化する必要があります。サブドメイン内の重要なページに対して、他のページからの内部リンクを集中させることで、そのページの重要度を高められます。

例えば、サブドメインで運営しているブログの場合、カテゴリーページやタグページに内部リンクを集中させることで、それらのページの評価を高められるでしょう。また、関連記事同士を内部リンクで結ぶことで、ユーザーの回遊性を高め、サイト全体の滞在時間を増やすことにもつながります。

ブレッドクラムナビゲーションの設置

ブレッドクラムナビゲーションを設置することで、サブドメイン内の構造をGoogleに明示的に伝えられます。ブレッドクラムは、ユーザーがサイト内の現在位置を把握するためのナビゲーションですが、同時にGoogleにページ間の階層構造を伝える役割も持ちます。

サブドメインにブレッドクラムを設置することで、Googleにサブドメイン内の構造を正しく認識してもらいやすくなります。これにより、検索結果でのサイトリンクの表示にも影響を与えられる可能性があります。

サブドメインのコンテンツ最適化

サブドメインのSEOを成功させるためには、コンテンツの最適化が欠かせません。以下のような点に注意しながら、コンテンツを最適化していきましょう。

キーワードターゲティング

サブドメインのコンテンツを最適化する際は、適切なキーワードをターゲットにする必要があります。メインドメインとは異なるテーマや目的のコンテンツを扱う場合は、そのテーマに関連するキーワードを選定しましょう。

例えば、メインドメインが総合家電量販店で、サブドメインがそのカメラ専門店だとします。この場合、サブドメインではカメラに関連するキーワードを中心に選定し、コンテンツを最適化することが求められます。

コンテンツの質と量の確保

サブドメインのSEOを高めるためには、高品質で十分な量のコンテンツが必要不可欠です。サブドメインが独立したサイトとして評価されることを考えると、コンテンツの質と量は特に重要になります。

例えば、サブドメインでニュースメディアを運営する場合、オリジナルで価値の高い記事を定期的に更新し続ける必要があります。ユーザーにとって有益で信頼できる情報を提供し、他のメディアからの被リンクを獲得することで、サブドメインの評価を高められるでしょう。

E-E-A-Tの向上

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです。これは、GoogleのSearch Quality Rater Guidelines(Google検索品質評価者ガイドライン)で定義されている、高品質なコンテンツの評価基準です。サブドメインのコンテンツ制作においても、E-E-A-Tの向上を意識することが重要です。

例えば、サブドメインで医療関連の情報を提供する場合、以下のような点に留意しましょう。

- Experience(経験):実際の臨床経験を持つ医師や医療従事者が、自身の経験に基づいた情報を提供する。

- Expertise(専門性):医学の専門知識を持つ執筆者が、エビデンスに基づいた正確な情報を提供する。

- Authoritativeness(権威性):信頼できる医療機関や学術団体などと連携し、権威性の高い情報を発信する。

- Trustworthiness(信頼性):情報源の明示、プライバシーポリシーの掲載、セキュリティ対策の実施などにより、ユーザーからの信頼を獲得する。

このように、E-E-A-Tの各要素を意識し、ユーザーに価値ある情報を提供することが、サブドメインの評価向上につながります。自社の強みを活かしつつ、ユーザーファーストの視点を持って、E-E-A-Tの高いコンテンツ作りを心がけましょう。

サブドメインのテクニカルSEO

サブドメインのSEO対策では、テクニカル面の最適化も重要です。以下のような点に注意しましょう。

ページ表示速度の改善

ページ表示速度は、ユーザー体験とSEOの両方に大きな影響を与えます。サブドメインのページ表示速度を改善するために、画像の最適化、CSS・JavaScriptの最小化、キャッシュの活用などの施策を実施しましょう。

例えば、サブドメインで画像の多いコンテンツを扱う場合、画像の容量を削減することでページ表示速度を大幅に改善できます。また、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を活用することで、サーバーへの負荷を軽減し、表示速度を高められるでしょう。

モバイルフレンドリー化

Googleは、モバイルファーストインデックスを採用しています。これは、モバイル版のサイトをクロールし、インデックスに登録するということを意味します。サブドメインをモバイルフレンドリーに設計することが、SEO対策に欠かせません。

具体的には、レスポンシブデザインの採用、タップターゲットの最適化、フォントサイズの調整などを行いましょう。モバイルユーザーにとって快適な閲覧体験を提供することが、SEOにもポジティブな影響を与えます。

構造化データマークアップの実装

構造化データマークアップを実装することで、Googleにコンテンツの内容や意味を明示的に伝えられます。適切なスキーマを選択し、サブドメインのコンテンツにマークアップを施すことで、リッチスニペットでの表示が増え、クリック率の向上につながる可能性があります。

例えば、サブドメインでレシピサイトを運営する場合、料理の作り方や材料、所要時間などの情報に構造化データマークアップを実装できます。これにより、検索結果ページ上で目立つ表示が得られ、ユーザーの関心を引きつけられるでしょう。

サブドメイン間のクロスドメインデータの活用

複数のサブドメインを運営する場合、それらのデータを統合的に活用することで、SEO施策の効果を高められます。以下のような方法が考えられます。

サブドメイン間のユーザー行動データの統合

Google Analyticsなどのツールを使って、複数のサブドメイン間のユーザー行動データを統合的に分析しましょう。あるサブドメインから別のサブドメインへの流入や、各サブドメインでの滞在時間、離脱率などを把握することで、ユーザーの行動パターンを理解し、改善点を見つけられます。

例えば、メインドメインとサブドメインでユーザーの行動に大きな差があった場合、サブドメインのコンテンツやナビゲーションに問題がある可能性があります。データに基づいて課題を特定し、適切な改善策を講じることが重要です。

コンバージョン測定の一元化

メインドメインとサブドメインでコンバージョン測定を一元化することで、マーケティング施策の効果を正確に把握できます。複数のドメインにまたがるユーザーの行動を追跡し、どのような経路で最終的なコンバージョンに至ったのかを分析しましょう。

例えば、メインドメインの商品ページからサブドメインの FAQ ページを経由して購入に至ったユーザーがいた場合、その流れを正しく追跡できなければ、FAQページの価値を見誤ってしまう可能性があります。コンバージョン測定を一元化することで、各サブドメインの役割を適切に評価できるでしょう。

サブドメインを使い分けるべきケースと注意点

サブドメインは状況に応じて使い分ける必要があります。ここでは、サブドメインが効果的なケースと、逆に避けるべきケースを解説します。また、サブドメインを運用する際の注意点についても触れます。

サブドメインが効果的なケース

以下のようなケースでは、サブドメインを活用することで、SEO効果を高められる可能性があります。

メインサイトとは異なるテーマのコンテンツを扱う場合

メインサイトとは明確に異なるテーマのコンテンツを扱う場合、サブドメインを使うのが効果的です。異なるテーマのコンテンツをメインサイトと同じディレクトリ構造で扱うと、サイトのテーマがぼやけてしまい、SEOに悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、メインサイトが化粧品の販売サイトで、新たにファッションブランドを立ち上げる場合、ファッションブランドのサイトをサブドメインで作成することが考えられます。化粧品とファッションでは、ターゲットキーワードやユーザー層が大きく異なるため、サブドメインで切り分けることで、それぞれに適したSEO施策を打ち出せるでしょう。

新規事業やブランドを立ち上げる場合

新しい事業やブランドを立ち上げる際にも、サブドメインを活用できます。メインサイトとは異なるドメインを使うことで、新規事業やブランドの独自性を演出し、ブランディングを行いやすくなります。

例えば、大手旅行会社が新たにラグジュアリーブランドを立ち上げる場合、そのブランドサイトをサブドメインで作成することが有効でしょう。「luxury.travelcompany.com」のようなサブドメインを使えば、メインサイトとは異なるブランドイメージを確立しつつ、メインサイトの信頼性も借りることができます。

一時的なキャンペーンや特設ページを作成する場合

期間限定のキャンペーンや、特別なイベントに合わせた特設ページを作成する場合も、サブドメインが役立ちます。メインサイトとは切り離した形でコンテンツを展開することで、キャンペーンや特設ページの目的に特化した構成を取ることができます。

例えば、スポーツ用品メーカーがオリンピック開催に合わせて特設ページを作成する場合、「olympics.sportsbrand.com」のようなサブドメインを使うことで、オリンピック関連情報に特化したサイト構成を実現できます。また、キャンペーン終了後にサブドメインを削除することも容易です。

サブドメインを避けるべきケース

一方で、以下のようなケースでは、サブドメインの使用を避けるべきです。

メインサイトと同じテーマのコンテンツを扱う場合

メインサイトと同じテーマのコンテンツを扱う場合は、サブドメインではなくサブディレクトリを使うのが賢明です。同一テーマのコンテンツをサブドメインに分散させると、ドメインパワーが分散し、SEO効果が減少する可能性があります。

例えば、メインサイトがペット用品の販売サイトで、ペット関連の情報コンテンツを提供する場合、サブドメインではなくサブディレクトリ(例:「petshop.com/column/」)を使うことで、メインサイトのドメインパワーを活かしつつ、コンテンツを展開できます。

ドメインパワーを分散させたくない場合

メインサイトに蓄積されたドメインパワーを最大限に活用したい場合は、サブドメインの使用を控えるべきです。サブドメインを作成すると、メインサイトのドメインパワーが分散されてしまうため、SEO効果が減少するリスクがあります。

ドメインパワーを集中させたい場合は、サブディレクトリを使ってコンテンツを展開するのが得策です。ただし、サイトの規模が大きくなりすぎると、サブディレクトリでの管理が難しくなる場合もあるので、注意が必要です。

内部リンクの効果を最大化したい場合

内部リンクの効果を最大限に発揮させたい場合も、サブドメインよりもサブディレクトリが適しています。前述の通り、サブドメインを使うと、内部リンクの効果が弱くなる可能性があります。

重要なコンテンツ同士を内部リンクで強く結びつけたい場合は、サブディレクトリを使ってワンドメイン内でコンテンツを管理するのが賢明です。サブディレクトリ間の内部リンクは、サイト全体のリンク構造を強化し、重要なページに効果的にリンクジュースを流すことができます。

サブドメイン運用の注意点

サブドメインを運用する際は、以下のような点に注意が必要です。

サブドメイン間の内部リンクを適切に設定する

サブドメイン間の内部リンクは、適切に設定することが重要です。単にサブドメインを作成するだけでは、SEO効果は限定的です。サブドメイン間で関連性の高いコンテンツを内部リンクで結びつけることで、サイト全体の構造を強化し、ユーザーの回遊性を高められます。

ただし、内部リンクの設置は自然な形で行う必要があります。無理やりキーワードを盛り込んだアンカーテキストを大量に使うなどの行為は、ペナルティのリスクがあるので避けましょう。

サブドメインのコンテンツ品質を維持する

サブドメインのコンテンツ品質は、メインサイトと同等以上に保つ必要があります。サブドメインだからといって、コンテンツの質を疎かにしてはいけません。低品質なコンテンツは、サブドメインのみならず、メインサイトの評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

サブドメインのコンテンツは、ユーザーにとって価値があり、信頼できるものでなければなりません。定期的にコンテンツの品質をチェックし、必要に応じて改善や更新を行いましょう。

サブドメインのサイト構造を最適化する

サブドメインのサイト構造も、SEOを意識して最適化する必要があります。ユーザーにとってわかりやすく、クロールもしやすい構造を目指しましょう。深すぎる階層は避け、ユーザーがコンテンツに辿り着きやすいようにします。

また、パンくずリストやサイトマップを設置し、サイト構造をGoogleに明示的に伝えることも重要です。サブドメインの構造が複雑になりすぎないよう、定期的にチェックを行いましょう。

メインドメインとサブドメインのブランディングを一致させる

メインドメインとサブドメインのブランディングは、できる限り一致させることが望ましいです。サブドメインがメインサイトとは全く異なるデザインやトーンで作られていると、ユーザーに混乱を与える恐れがあります。

サブドメインを作成する際は、メインサイトとの統一感を意識しましょう。ロゴやカラースキーム、フォントなどのデザイン要素を共通化することで、ブランドの一貫性を保つことができます。

サブドメインのSEOを成功に導くためのヒント

ここまで、サブドメインとSEOの関係性や、サブドメインの効果的な活用方法について詳しく解説してきました。最後に、サブドメインのSEOを成功に導くためのヒントをいくつか紹介します。

サブドメインの権威性を高める方法

サブドメインのSEOを成功させるには、そのサブドメインの権威性を高めることが重要です。以下のような方法で、サブドメインの権威性を高めることができます。

質の高いコンテンツの提供

サブドメインの権威性を高めるために最も重要なのは、質の高いコンテンツを提供し続けることです。ユーザーにとって価値があり、信頼できる情報を発信することで、サブドメインの評価を高められます。

例えば、サブドメインで専門的なブログを運営する場合、その分野の最新トレンドや、読者の悩みを解決するようなコンテンツを定期的に発信しましょう。他のサイトにはない独自の情報を提供することで、サブドメインの存在価値を高められます。

外部リンクの獲得

権威性の高いサイトからの外部リンクを獲得することも、サブドメインの評価を高めるために有効です。質の高いコンテンツを発信し続けることで、自然と外部リンクを獲得しやすくなります。

また、ゲストポストや専門家へのインタビューなどを通じて、積極的に外部リンクを獲得する努力も必要です。ただし、スパム的なリンク獲得は避け、自然な形でリンクを得ることが大切です。

ソーシャルシグナルの強化

ソーシャルメディア上でのシェアやいいねは、ソーシャルシグナルと呼ばれ、GoogleのSEO評価に影響を与えると考えられています。サブドメインのコンテンツを積極的にSNSで拡散し、ソーシャルシグナルを強化しましょう。

例えば、Twitterでハッシュタグキャンペーンを実施したり、Facebookでコンテンツを宣伝したりすることで、サブドメインの認知度とソーシャルシグナルを同時に高められます。

サブドメインのユーザーエンゲージメントを高める工夫

サブドメインのSEOを成功させるには、ユーザーエンゲージメントを高める工夫も欠かせません。以下のような方法で、ユーザーとの絆を深められます。

ユーザーの検索意図に合致したコンテンツ設計

ユーザーがサブドメインに求める情報を的確に提供することが、エンゲージメント向上に繋がります。キーワード調査などを通じてユーザーの検索意図を把握し、それに合致したコンテンツを設計しましょう。

例えば、サブドメインでレシピサイトを運営する場合、ユーザーが求めているのは「簡単に作れる」「短時間で完成する」といった情報かもしれません。そのようなニーズを汲み取り、コンテンツを最適化することが重要です。

わかりやすいサイト構造とナビゲーション

ユーザーがサブドメイン内を円滑に回遊できるよう、わかりやすいサイト構造とナビゲーションを用意しましょう。ユーザーが目的のコンテンツに辿り着きやすいよう、カテゴリーやタグを適切に設定します。

また、関連記事の提示や、人気記事ランキングの掲載なども、ユーザーのエンゲージメントを高める効果的な手法です。サイト内を回遊しやすい導線を設計することで、ユーザーの滞在時間を伸ばせます。

インタラクティブ要素の取り入れ

ユーザーとのインタラクションを促進するような要素(ユーザーがクリックなどの操作を行える要素)を取り入れることも、エンゲージメント向上に役立ちます。コメント欄の設置や、アンケートの実施、SNSシェアボタンの配置などが代表的な例です。

ユーザーが能動的にサブドメインに参加できる機会を提供することで、コンテンツへの愛着やロイヤリティ(忠誠心)を高められます。ユーザーの声に耳を傾け、それを反映させるような姿勢も大切です。

サブドメインのSEOとコンテンツマーケティングの連携

サブドメインのSEOを成功させるには、SEOとコンテンツマーケティングを連携させることが重要です。両者を効果的に組み合わせることで、相乗効果を生み出せます。

コンテンツ企画へのSEOキーワードの活用

サブドメインのコンテンツ企画にSEOキーワードを活用することで、検索需要の高いトピックを狙ったコンテンツ作りが可能になります。キーワード調査で得られた知見を基に、ユーザーが求める情報を的確に提供しましょう。

例えば、サブドメインで美容に関するコラムを展開する場合、「スキンケア 方法」などの人気キーワードを意識したコンテンツを企画することで、検索流入を増やせる可能性があります。

SEOを意識した記事構成とライティング

サブドメインの個別記事においても、SEOを意識した構成とライティングが求められます。キーワードを適切に盛り込みつつ、読者にとって価値ある情報を過不足なく伝えることが大切です。

記事の見出しにはキーワードを自然に含め、本文中にも関連キーワードを適度に散りばめましょう。ただし、キーワードの詰め込みすぎには注意が必要です。あくまでも読者ファーストで、自然な文章を心がけることが重要です。

コンテンツの流入経路の分析と改善

サブドメインへの流入経路を分析し、効果的な導線を改善することも重要なSEO施策です。Google Analyticsなどのツールを活用し、オーガニック検索からの流入が多いページを特定しましょう。

オーガニック検索でよく見られているページは、ユーザーニーズを満たしている可能性が高いです。そのようなページの傾向を分析し、他のページにも応用することで、サブドメイン全体の検索パフォーマンスを高められます。

SNSやメルマガなど、オウンドメディア経由の流入が多いページがある場合は、そのコンテンツを起点としたマーケティング施策を展開するのも効果的でしょう。流入経路の分析から得られた知見を基に、PDCAサイクルを回していくことが肝要です。

まとめ: サブドメインSEOはデータに基づく継続的な改善が重要

ここまで解説してきた通り、サブドメインのSEO対策にはさまざまな側面があります。技術的な要素もあれば、コンテンツ面の工夫も欠かせません。サブドメインのSEOを成功に導くには、これらの要素を総合的に捉え、継続的に改善していく必要があります。

特に重要なのが、データに基づくPDCAサイクルの実践です。サブドメインの検索パフォーマンスは一朝一夕で改善するものではありません。地道なデータ分析と仮説検証の積み重ねが求められます。

例えば、Googleサーチコンソールで検索クエリと表示順位の関係を分析し、伸びしろのあるキーワードを発見します。そのキーワードを意識したアップデート(リライトなど)を行い、順位の変動を確認する。KWと関連する単語の最適化による流入数の変化をGoogle Analyticsで測定し、次なる施策に活かす。このように、PDCAサイクルを回し続けることが肝要です。

また、ユーザーのニーズや行動は常に変化しています。昨日まで有効だった手法が、明日も通用するとは限りません。サブドメインのSEOは、ユーザーの変化に柔軟に適応し、進化し続けなければならないのです。

データを鵜呑みにするのではなく、そこから仮説を立て、実験を繰り返す。時にはボトムアップ式のアプローチも必要でしょう。サブドメインに携わる全ての関係者が、SEOマインドを持ち、継続的な改善に取り組むことこそが、サブドメインSEOの真髄といえるでしょう。

FAQ

サブドメインのSEO効果はどれくらいの期間で現れる?

サブドメインのSEO効果が現れるまでの期間は状況によって異なりますが、一般的に数カ月から半年程度はかかると考えられています。コンテンツの量と質、被リンクの獲得状況など、さまざまな要因が影響します。

サブドメインのインデックス状況はどう確認する?

Googleサーチコンソールの「URL検査ツール」を使うことで、個別のURLがGoogleにインデックスされているかを確認できます。また、「site:」検索を使って、サブドメイン内のインデックスページ数を調べることもできますが、Googleサーチコンソールの方が正確です。

メインドメインとサブドメインでコンテンツの重複は許される?

基本的に、メインドメインとサブドメインでコンテンツを重複させるのは避けた方が無難です。重複コンテンツはSEO的に好ましくないとされているためです。ただし、ごく一部の重複は問題ないケースもあります。

たとえば、法的に必要な情報の重複:プライバシーポリシーや利用規約など、法的に必要な情報が複数のドメインで重複することは問題ないとされています。 企業情報の重複:会社概要やお問い合わせ先の情報など、企業に関する基本的な情報が重複することは許容されるケースが多いです。 一部のコンテンツの重複:ブログ記事の一部を抜粋してメインドメインでも紹介するなど、コンテンツの一部が重複する程度であれば、問題ないことが多いとされています。

サブドメインからメインドメインへの301リダイレクトは有効?

サブドメインからメインドメインへ301リダイレクトを行うことで、リンクジュースを受け渡すことができます。ただし、サブドメインとメインドメインではドメインが異なるため、完全な受け渡しは難しいとされています。

サブドメイン間のリンクはどのように扱われる?

サブドメイン間のリンクは内部リンクとして扱われます。ただし、サブドメイン間のリンクは、サブディレクトリ間の内部リンクに比べると、多少パワーが弱いと考えられています。

自社PR

イノーバは、サブドメインSEOのプロフェッショナルです。豊富な実績と最新の知見を駆使し、お客様のサブドメインの検索パフォーマンスを最大化するお手伝いをいたします。コンテンツ戦略の立案から、テクニカルSEOの実装、データ分析まで、ワンストップでサポートいたします。

特に、B2Bマーケティングに強みを持つ当社では、お客様のビジネス課題に寄り添い、サブドメインを活用した効果的なリードジェネレーション施策をご提案します。単なる表面的なSEO対策ではなく、事業のゴールと紐付けたSEO戦略を設計し、着実に成果を積み重ねていくことをお約束します。

サブドメインを活用したコンテンツマーケティングにご興味をお持ちの方は、ぜひ一度イノーバへご相談ください。SEOの未来を切り拓くべく、我々は常に新しいチャレンジを続けています。次なるイノベーションを、ともに創造しませんか。皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。