Webやマーケティングの担当者なら必ず押さえておきたい「コンバージョン」。今回はこの用語の意味と、コンバージョンの目安や最大化するために今すぐできる手法を紹介します。

Webやマーケティングの担当者なら必ず押さえておきたい「コンバージョン」。今回はこの用語の意味と、コンバージョンの目安や最大化するために今すぐできる手法を紹介します。

目次

TABLE OF CONTENTS

1. コンバージョン(CV)とは?

コンバージョン(conversion:CV)とは、直訳すると、「変換」「転換」「転化」といった意味ですが、マーケティングの分野では、Webサイトにおける最終的な成果のことを指します。

マーケティング担当者にとっては、コンバージョンをより効率的に獲得し、最大化することがミッションともいえるでしょう。

それを達成するには、Webサイトを訪問するユーザーの動線を検討したり、コンテンツを最適化することが求められます。また、見込み度合いの高いユーザーがWebサイトにたくさん流入するように、場合によってはインターネット広告などの有料施策を活用することも必要です。

2.まずは何をコンバージョンとするのかを決めよう

コンバージョンの最大化を目指すうえでは、何をコンバージョンとするか明確にしなければ始まりません。まず、そもそもWebサイトを自社のマーケティングや経営にどのように活かすのか明確にする必要があります。

例えば次のような目的が考えられます。

- 商品の販売

- 商談アポイントの獲得

- 会員数の拡大

- 社員の獲得

闇雲にWebサイトの活用を試みても、コンバージョンが不明確なままでは、Webサイトは効果を発揮しません。

Webサイトを新たに構築するにせよ、既存のWebサイトのコンバージョンを高めるにせよ、まずはWebの活用目的を明確にしたうえで、コンバージョンを定義することが重要です

コンバージョンを定義して初めて、SEOを活用したアクセス数の増加や、コンバージョンに至るまでのユーザーの動線など、具体的な対策の検討が可能になります。

コンバージョンを定義したのちは、SEOによる上位表示や広告、SNSでの情報発信などを通じてWebサイトへのユーザーの流入を促します。Webサイトコンテンツを通じてユーザーの興味や関心を高め、商品購入やアカウント登録など定義したコンバージョンを実現します。

多くのユーザにおいてコンバージョンが実現するよう、流入数やコンバージョン率を向上させることが、Webマーケティングの主要な目的の一つです。

3. コンバージョンの例と種類

Webサイトの目的によって、さまざまなコンバージョンが考えられます。ここからは一般的なコンバージョンの例を紹介しますので、自社のWebサイトのコンバージョンを定義するうえでの参考にしてみてください。

また、コンバージョンに至るまでの経路にはさまざまなタイプがあります。コンバージョンの経路の種類についてもおさえておきましょう。

コンバージョンの具体例

コンバージョンの具体例としばしば活用されるWebサイトの形式を一覧化しました。

| コンバージョン例 | Webサイトのタイプ |

| 商品・サービスの購入 |

|

| お問い合わせや資料請求による商談の獲得

見積 |

|

| 無料体験版(デモ)・試供品の申込み |

|

| 会員登録・メルマガ登録 | |

| イベント申込み |

|

| 採用の申込 |

|

このように、さまざまなコンバージョンの選択肢の中から、自社サイトの目的に応じたコンバージョンを定義し効率的にコンバージョンを獲得するための施策を検討することが大切です。それぞれのコンバージョン例についてもう少し詳しくみていきましょう。

商品・サービスの購入

小売業やサービス業などのECサイトの場合は、商品・サービスの購入がそのまま最終的なコンバージョンになります。ECサイトへのアクセスのほか、検索エンジン上に表示されるランディングページからそのまま購入に至る形でのコンバージョンも想定されます。

お問い合わせや資料請求による商談の獲得

扱う商材が複雑・高額などの理由で、Webサイト上での購入完結が見込めない場合は、サービスや製品の紹介サイトを設け、お問い合わせや資料請求による商談の獲得を最終的なコンバージョンとして設定することが多いです。お問い合わせや資料請求をフックに商談を獲得し、直接的な売り上げに繋げていきます。

BtoBビジネスなどで個別の商談を経て具体的な製品・サービス内容が固まっていく場合は企業サイト上で紹介していく手段が取られます。一方で、ソフトウェアやツールなどある程度サービス内容、製品内容がパッケージ化されている場合は、専用のランディングページを設けてコンバージョン最大化を目指すケースも少なくありません。

資料請求の手法として商品・サービス資料を掲載するだけでもいいですが、ターゲット顧客の悩みや問題に関するソリューションを伝えるお役立ち資料「ホワイトペーパー」は、特にBtoBサイトでよく使われるのでトライされることをおすすめします。

見積

高額な製品や、リフォーム、建築などのようにニーズによってサービス内容が変化する場合には、見積もりの依頼がコンバージョンとなる場合があります。この場合も企業サイト内で製品やサービスを紹介して見積もりにつなげる場合のほか、専用のランディングページ経由で見積もり依頼に遷移してもらう動線も考えられるでしょう。

最近では自動車メーカーやソーラーパネル業者などで、Webサイト上で簡易な見積もりシミュレーションをしたうえで、ユーザーの検討を進め、具体的な見積もりや商談につなげる構造になっているWebサイトもみられます。

無料体験版(デモ)・試供品の申込み

商品・サービスの購入ハードルが高い場合は、無料体験版(デモ)や試供品の申込みをコンバージョンとして設定することも有効です。一度申込みをしてもらえば顧客の連絡先情報を入手できるので、そちらをフックに営業が電話やメールでフォローを行っていくことで、最終的に商談・売上に繋げていきます。

会員登録・メルマガ登録

コミュニティや情報提供サイトなど、商品・サービスの販売を伴わないサイトでは、会員登録やメルマガ登録をコンバージョンとして設定するケースもよく見受けられます。オウンドメディアなどで、メディアの読者・ユーザー自体を増やしたい場合などに取られる手法です。

イベント申込み

イベントの集客においてはWebサイトを活用するのは常套手段となっております。

企業サイト内に特設ページを設けて申し込みまでの動線を形成するパターンのほか、イベント用のランディングページを期間限定で使用して、集客を目指す場合も。オウンドメディア紐づきのイベントやメディアの運営企業が主催するイベントであれば、オウンドメディア上からの流入を強化するケースも考えられます。

採用の申込

新規採用についてもWebサイトを活用するのが一般化しています。企業サイトでの候補者募集のほか、オウンドメディアで企業理念や働き方、社員の紹介などをおこなって集客力を高める手法もみられます。

企業の採用エントリーフォームへの流入を目指すほか、就職・転職サイトと連携して、応募を促進するケースもあります。

コンバージョンの種類

コンバージョンには発生条件によってさまざまな種類があります。次にそれらの種類と定義について説明します。

ユニーク・コンバージョン

「ユニーク・コンバージョン」とは、ユーザー単位のコンバージョンを指します。あるユーザーがWebサイトを経由して、AとBという2つの商品を購入したとします。その場合、購入は「2」とカウントされますが、ユニーク・コンバージョンではこれを「1」とカウントします。つまり、ユニーク・コンバージョンとはコンバージョンをアクション単位ではなく、ユーザー単位で捉える指標です。

直接コンバージョン

「直接コンバージョン」とは、広告などを出稿し、その広告経由でWebサイトに来訪したユーザーが、サイトを離脱することなくコンバージョンに至ること(およびその件数)を指します。

直接コンバージョンは安価で気軽に使えるような製品やサービスでなければ起こりにくく、コンバージョン全体に占める割合は低いのが一般的です。ほとんどのユーザーは他のサービスと比較検討したり、SNSや口コミサイトなどで評判を確認したりします。

また、BtoBサービスの場合は、自社内で検討や決裁が必要になるため、社員の一存でいきなりコンバージョンまで至ることがそもそもできないことの方が多いです。

以上のようなことから、直接コンバージョンだけをみていても、Webサイトの効果を測定したり、有効な施策を検討したりするのは難しいでしょう。

間接コンバージョン

直接コンバージョンに対して、広告経由で一度Webサイトに来訪したものの、その場ではコンバージョンをせずにサイトを離脱し、その後再度サイトに来訪した際にコンバージョンすることを、「間接コンバージョン」と呼びます。

なぜこの間接コンバージョンという概念が生まれたのでしょうか。それは、直接コンバージョンばかりを重視することで、潜在ユーザー向けの施策をおろそかにしてしまうケースがあるためです。潜在ユーザー向けの施策を軽んじると、潜在層の顕在層化が進まず、機会損失が生まれてしまい、マーケティング活動全体で見たときの効率が落ちてしまう危険性があります。

クリックスルー・コンバージョン(Click Through Conversion:CTC)

「クリックスルー・コンバージョン」とは、ある広告をクリックしたユーザーがWebサイトに来訪し、コンバージョンした数を指します。同じユーザーが複数回コンバージョンしても、「1」とカウントする特徴をもっています。

計測ツールの条件を満たしている限りにおいては、広告からWebサイトに流入した後にコンバージョンに至っていれば、一度離脱していたとしてもコンバージョンとして計測されます。そのため直接コンバージョンよりも広告の効果測定に適したコンバージョン指標といえるでしょう。

<図1 クリックスルー・コンバージョンのイメージ>

ビュースルー・コンバージョン(View Through Conversion:VTC)

ビュースルー・コンバージョンとは、クリックスルー・コンバージョンとは異なり、ある広告を「見た(ビューした)けれども、クリックはしなかった」というユーザーが、Webサイトに来訪してコンバージョンした数を指します。

<図2 ビュースルー・コンバージョンのイメージ>

総コンバージョン

総コンバージョンは、コンバージョンが起こった回数をそのまま計測します。たとえばユーザーがWebサイトの動線に沿って遷移し、一人で3つの商品を購入した場合にはコンバージョンは3となります。一般的なコンバージョンとしてイメージしやすいのは総コンバージョンでしょう。

安価な小売商品など販売数・顧客数とも膨大な場合には、総コンバージョンをみても大きな問題がない場合もあります。しかし、顧客層が限られる製品やサービスでは、特定のユーザーが多数回コンバージョンに至っているときに、顧客層の減少や極端なビジネスの集中に気づきにくくなるリスクがあります。

マイクロコンバージョン

<図3 マイクロコンバーションの例>

マイクロコンバージョンとは、最終的なコンバージョンに至るまでの中間地点のことです。もしくは、中間地点を設定することを指します。たとえば、サービスのプラン加入が最終コンバージョンだったとしたときに、料金プラン表のアクセスを「マイクロコンバージョン」とするなどの方法があります。

たとえば、高価なブランド商品の購入をコンバージョンとして定義していたとします。コンバージョンを計測しても、高価な商品であるため検証母数が少なく、有力な流入経路の特定や改善策の策定などが難しくなるケースが少なくありません。

そのような場合にマイクロコンバージョンを設定すると、より精緻な検証が可能になります。たとえば「商品詳細を見る」「カートに入れる」といった段階をマイクロコンバージョンに設定することで、ユーザーのコンバージョンまでの動きを更に細かく把握し、どの部分がボトルネックになっているのか明らかにできるでしょう。

マイクロコンバージョンのメリットとしては次のようなポイントがあります。

- ユーザーのコンバージョンまでの動線を計測しやすくなる

- コンバージョン数が増え、Googleの自動入札に活用しやすくなる

- きめ細やかな現状把握と改善策の策定が可能になる

一方で次のようなデメリットも存在します。

- コンバージョン管理の手間が増大する

- Googleの自動入札が最終的なコンバージョン改善に寄与しづらくなるおそれがある

メリットを最大化し、デメリットを回避するためには、コンバージョンの把握や改善に役立つ適切なマイクロコンバージョンを設定することが重要に。また、管理が煩雑にならないよう必要十分な数のマイクロコンバージョンを設定しましょう。

4.コンバージョンは複数設定してもよい

一つのWebサイトのコンバージョンは一つである必要はありません。たとえば、保険や金融商品のような難解な商品の場合で、商品に関する資料請求と自社のセミナーへの参加が同程度に自社のビジネスにとって有効なのであれば「資料請求」と「セミナー申し込み」双方がコンバージョンとなっても不思議ではありません。

Googleなどのコンバージョンタグも複数設置することは可能なため、複数のコンバージョンを設置しても、効果測定や対策は可能です。自社のビジネスの方向性とWebサイトを運営する目的に照らし合わせて、最適なコンバージョンの組み合わせを検討してください。

ただし、コンバージョンをむやみに設定すると、管理が煩雑になりますし、ユーザーをコンバージョンまで誘導するのも難しくなります。Webサイトが果たすべき役割に照らし合わせて、必要十分な数のコンバージョンに絞り込むことも大切です。

5.コンバージョンだけでなく、コンバージョン率も重視すべき理由

Webマーケティング対策を進めるときは、コンバージョンだけでなくコンバージョン率を改善することも大切です。コンバージョン率とは主に次の数式で計測されます。

CVR=コンバージョン数÷サイト訪問数(セッション数)×100

たとえば、サイト訪問数が10,000でコンバージョンが250だったとすると、コンバージョン率は2.5%となります。なお分母はサイト訪問数のほか、PV数やユーザー数を用いる場合もあります。

コンバージョン率が低いと、必死にSEOなどを通じて流入数を増やしても、最終的な成果につながっていきません。SNSや広告などを通じたマーケティングの効率が悪くなってしまいます。

コンバージョン率を高めることで、自社や自社の製品に興味を持ってWebサイトを訪れたユーザーを、より高い確率で自社の成果につなげることができるため、Webマーケティングの効率性が高まります。

コンバージョン率については、こちらの記事でさらに詳しく紹介していますので、是非参考にしてください。

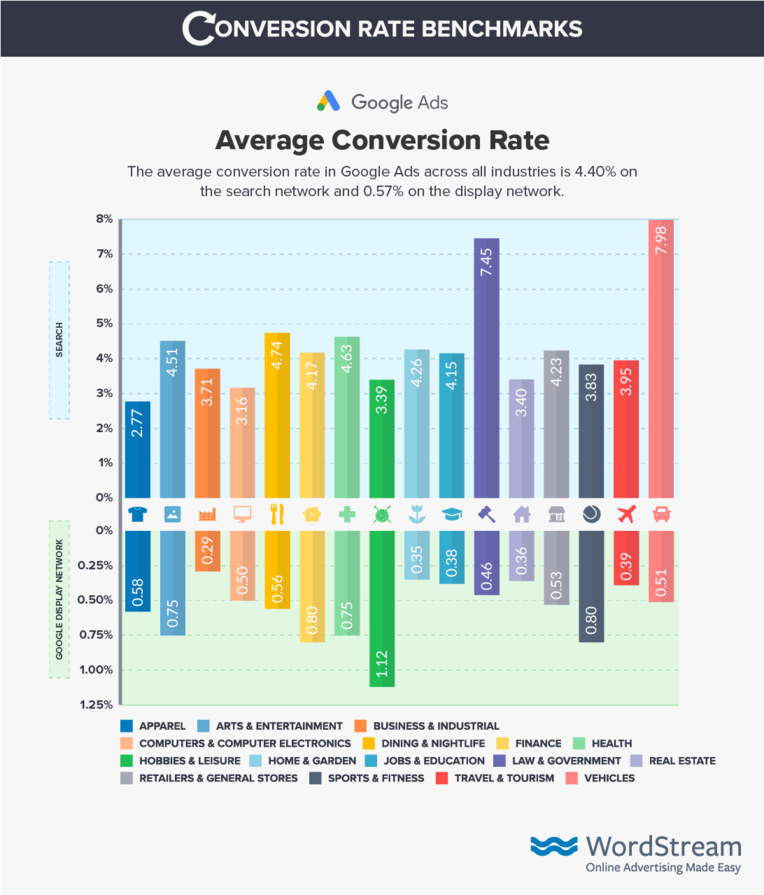

6.コンバージョン率の目安・平均

コンバージョン率は広告の形式によっても異なります。Googleの調査によると、リスティング広告とは、ユーザーの検索キーワードに合わせて表示されるリスティング広告で3.75%、WEBサイトの内容(コンテンツ)に応じて広告枠部分に表示されるディスプレイ広告で0.77%というのが全体の平均です。

また、業界別の平均値は次の通りとなっています。

| 業界 | リスティング広告 | ディスプレイ広告 |

| 自動車 | 6.03% | 1.19% |

| BtoB | 3.04% | 0.80% |

| 消費者サービス | 6.64% | 0.98% |

| Eコマース | 2.81% | 0.59% |

| 教育 | 3.39% | 0.50% |

| 人材 | 5.13% | 1.57% |

| 金融・保険 | 5.10% | 1.19% |

| 健康・医療 | 3.36% | 0.82% |

| 家庭用品 | 2.70% | 0.43% |

| 産業サービス | 3.37% | 0.94% |

| 法律 | 6.98% | 1.84% |

| 不動産 | 2.47% | 0.80% |

| テクノロジー | 2.92% | 0.86% |

| 旅行・観光 | 3.55% | 0.51% |

引用元:https://www.wordstream.com/blog/ws/2016/02/29/google-adwords-industry-benchmarks

業界によるばらつきも大きいので、基本的には同業の平均値をベンチマークとするのが良いでしょう。

参考に、WordStream社が提供するグーグル広告での業種別コンバージョン率の平均数値を載せておきます。

7. コンバージョン率を上げるための手法とポイント

コンバージョンの定義、種類、目安を理解いただいたところで、コンバージョン率(CVR)を上げるための具体的な手法について解説していきます。改善ポイント別に解説していくので、ぜひ参考にしてください。

集客キーワードの見直し

サイト流入数はあるがコンバージョンしないという場合、そもそもターゲットでないユーザーがアクセスしてきている可能性もあります。自社がターゲットとしたいユーザーを集めるためにも集客キーワードの見直しを行い、あわせてコンテンツの修正を行いましょう。

コンバージョンへの導線改善

そもそもコンバージョンの流入経路自体が少なすぎて、ターゲットに発見してもらえていない可能性が想定されます。SEOによる検索順位の改善のほか、リスティング広告、SNSや他サイトからのリンクなど、ターゲットをふまえつつ流入経路を増やすことが第一となります。

また、サイト上の情報が多すぎてコンバージョンに至るまでのサイト内導線がわかりにくい、というのはコンバージョン率を下げる大きな要因です。

ヘッダーフッターやグローバルナビゲーション、サイドカラムにコンバージョンへの導線を設けたり、ページの途中でも不要な要素は排除してコンバージョンへのリンクをわかりやすくするなど工夫が可能です。

ユーザーがストレスなく目的のページに辿り着けるようにしなくてはなりません。

また、せっかく直前まで来ているのにコンバージョンのハードルが高すぎるという失敗も少なくありません。たとえば、自社で提供しているサービスは、実は営業員からの個別提案を挟んだ方が効果的なのに、Web上での購入をコンバージョンとしてるケースです。

この場合はいくら流入経路を工夫しても、コンバージョン自体を調整しなければ効果は得にくいでしょう。Webサイトのコンバージョンを営業員のアポイント獲得や、無料の資料請求などにすることで、自然とコンバージョンにつながっていく可能性があります。

コンバージョン経路の分析や最適化においては「アトリビューション分析」を用いて、ユーザーの行動経路やコンバージョンへのコンテンツごとの貢献度を把握するのも有効です。詳しくは、こちらの記事で紹介しているので、あわせて読んでみてください。

▼関連記事:アトリビューション分析とは?コンバージョン経路を最適化してCVを高める

CTA(Call To Action)の改善

コンバージョンへの最終的な導線となる、リンクやボタン、バナーのことを「CTA(Call To Action)」といいます。CTAをわかりやすく表示する、クリックしたら何が起きるのかをはっきりユーザーに伝える、ページが長くなる場合は複数箇所にCTAを設けるなど、ユーザーがクリックしたくなるような工夫をおこなうことが重要です。

CTAについては以下の記事でより詳しく解説していますので参考にしてください。

入力フォームの最適化(EFO)

ユーザーがいざコンバージョンページにたどりついても、入力フォームの項目が多かったりわかりづらかったりすると途中離脱の要因になります。入力フォームの改善、最適化をEFO(Entry Form Optimization)といいますが、フォームの項目数は最低限の数にとどめる、エラー内容をわかりやすく表示させるなど、ユーザーがストレスなく入力完了できるような工夫を行いましょう。

記述入力が必要な設問を極力排する仕組みもユーザーの離脱を防ぎます。可能な限り選択式やチェックボックスで済む、自動入力されるなどの仕組みも有効です。

EFOについてはこちらの記事もあわせて読んでみてください。

モバイル(スマホ)対応

Webサイト閲覧においてスマートフォンの使用割合が上がっていることは言うまでもありませんが、自社サイトがモバイル対応になっていない場合は至急の見直しが必要です。特にヘッダーフッターやサイドカラム、入力フォームなどはレイアウトが崩れて綺麗に表示されない、クリックできないことがあるので要注意です。

表示スピードの改善

ページの表示スピードもユーザーの途中離脱の大きな原因になります。デザインを簡素化したり不要なコンテンツを削除する、サーバーを強化するだどして、より早くページが読み込まれ表示されるよう改善しましょう。

ファーストビューを魅力的にする

ページに訪れた際に最初に表示される画面部分を「ファーストビュー」といいます。ここのデザインや情報をみて、ユーザーは先に進むか離脱するかを決めるため、実は、ファーストビューはコンバージョン率に大きな影響を及ぼします。

写真やバナーに改善したり、画像だけでなく情報が的確に伝わるキャッチコピーなども盛り込むことで、ユーザーが訪問した際にコンバージョンの魅力を的確かつに迅速に伝えられるよう工夫してみましょう。

コンバージョンページやサービスそのものの訴求内容を見直す

とにかくコンバージョンさせたいからといって、自分たち(企業側)が伝えたいことばかり掲載されている、というようなことはないでしょうか?改めてユーザーの視点にたって、コンバージョンを起こすことでどのようなメリットがあるのか、どのような課題を解決できるのかをしっかり訴求できるように、ページの内容やサービスそのものの訴求方法を見直すのも重要です。

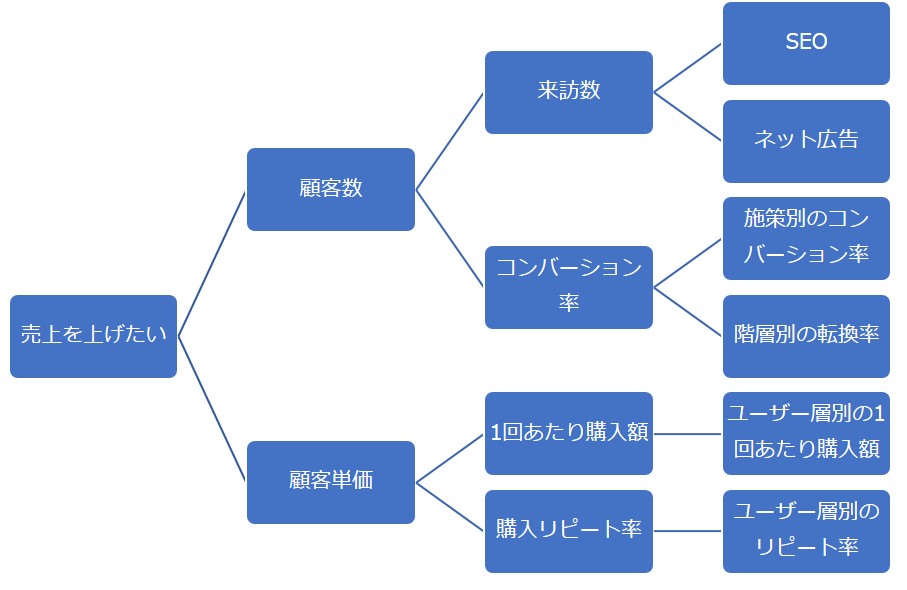

ロジックツリーを活用する

ロジックツリーとは、簡単にいうと、最終目的に寄与するさまざまな要素を細分化するものです。Webサイトの目的を頂点のロジックツリーを組んで要因分解をおこなうことで、コンバージョン拡大に向けて確認すべきポイントや改善点がみえてきます。例えば、ECサイトのマーケティングをロジックツリーで考えてみましょう。

<図4 ECサイトのロジックツリー例>

ロジックツリーを適用すると、「売上を上げたい」という最終目的に対して影響する要素を細かく分解できます。例えば、「顧客数」と「顧客単価」どちらかを増やせば、売上を高められることが分かります。

たとえば、顧客数は来訪者数とコンバージョン率の掛け算で計算されるため、それぞれを強化すれば目的が達成できます。SEOやネット広告、SNSの活用などで来訪者を増やすか、動線を改善するなどコンバージョン率を改善させることで、顧客数の改善につながるでしょう。

また、Webサイトの階層別に転換率を分析し、転換率の低い階層があれば、来訪者の導線の検討やコンテンツの見直しを行う、といった改善策を実施できるでしょう。

これらはあくまでも簡単な例ですが、要素をより細かく分解し、明確化することで、効率改善における優先順位の把握とマーケティング予算の最適な配分が可能になります。

8. まとめ

今回は「コンバーション」の定義およびその種類と、コンバーションを最大化させる手法について説明しました。コンバーションについての理解はもちろん、ロジックツリーやマイクロコンバーションなどをうまく活用し、コンバーションの獲得効率を最大化させることが、マーケティングを成功へ導くポイントの1つになるでしょう。

コンバージョンの最大化や改善方法に関しては、「CVRを改善するための8つの方法」でも言及しておりますので、是非ご活用ください。

今回は触れていませんが、近年、企業のWebマーケティングにおいて、CRO(Conversion Rate Optimization)という言葉を耳にすることも多くなってきています。CROとは、その言葉通り、サイトに訪問したユーザーのコンバーション率を改善・最適化するためのさまざまな施策や取り組みを指す概念です。前述したロジックツリーによって導かれた改善施策やマイクロコンバーション施策も、CROの一部だと見なすことも可能です。

CROについても、機会をあらためてこのイノーバブログで詳しく紹介したいと思いますので、ぜひご期待ください。

また、イノーバでは、クライアント様の「集客」から「リード創出」「リード育成」のプロセスをサポートする、伴走型マーケティング支援サービスを提供しております。コンバージョン率の改善に取り組みたい、BtoBマーケティングに本格的に取り組みたいとお考えの方、よろしければご覧ください。