マーケティングにおけるリードの定義やリードの種類、リードの作り方と活用方法について解説します。

イノーバでは、BtoBマーケティングをサポートしております。「戦略策定・計画立案」から、中長期に渡ってお客様をご支援する、イノーバの伴走型マーケティング支援サービスも是非ご参照ください。

リードとは

リードとは、一般に見込み客を指すマーケティング用語です。ただし、どの段階を見込み客とするかは企業や業種によって定義が異なります。基本的には、自社およびブランドや商品のことを認知し、かつ興味を持った段階のターゲットを見込み客「リード」と呼ぶケースが多いです。

リードの定義

英単語の「Lead」には「指揮する、案内する」という意味のほか、「手がかり、糸口、きっかけ、先手」という意味があります。

マーケティング用語における「Lead」は、「見込み客」という意味で使用されますが、何をもって見込み客とするのかについては会社や団体、同じ社内においてでさえ部門によって異なります。

例えば、同じリードという言葉を使っていても、Webサイト訪問のみの場合、展示会などのイベントで名刺などの見込み客の個人情報を入手した場合など、さまざまなレベルが存在します。これが理由で社員同士の意思疎通が妨げられることもあります。

リードに対する認識が人によって異なることを理解したうえで、組織内ではリードの考え方について共有認識を持ちましょう。また、リードをひとくくりにせず、細分化してそれぞれのリードに対して最適なマーケティングや営業活動を推進するのが有効です。

リードの種類

マーケティング用語として定着していながら定義が定まらない理由の1つは、リードが細分化できることにあります。リードの種類について事例で見てみましょう。

例1:米シリウスディシジョンズのリードの種類

2001年に大手調査会社の米ガートナーから独立した米シリウスディシジョンズは2002年、「Demand Waterfall」と呼ばれるビジネスモデルを発表しました。

2018年に、同社はフォレスター(Forrester)社に買収されましたが、買収以降も現在に至るまでBtoBマーケティングに関する先進的な理論を発信し続けています。

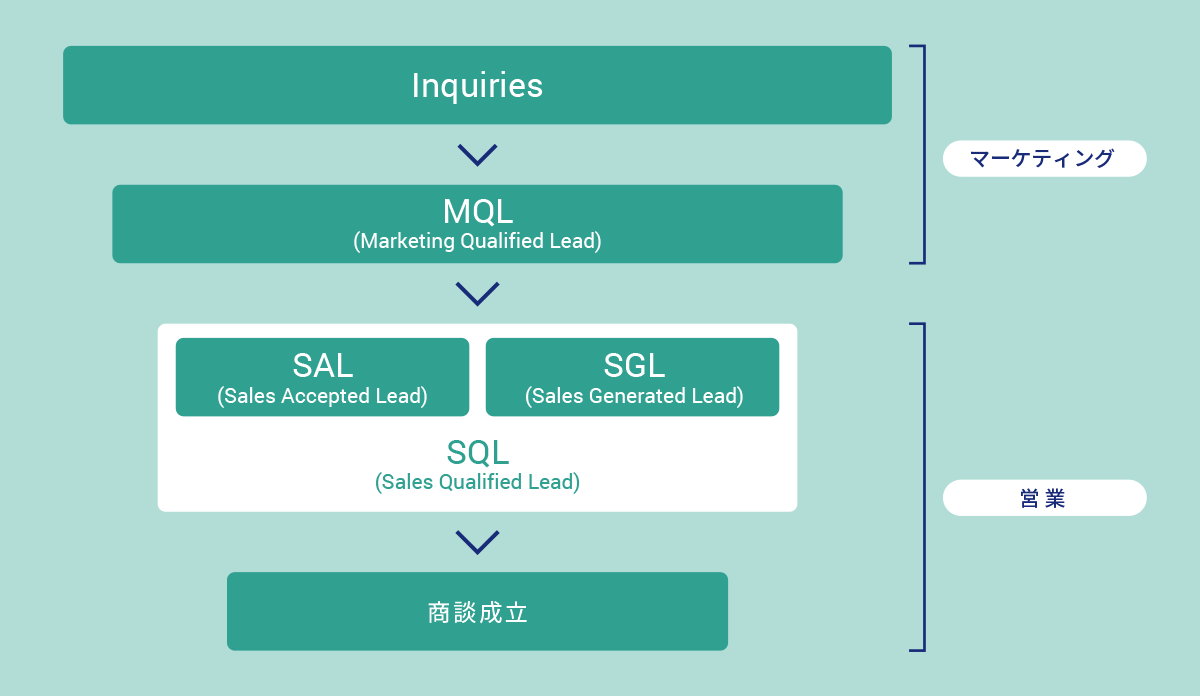

その内容は、リードは大きく4つの段階に分けることができ、マーケティング活動によって生み出される案件を「MQL(Marketing Qualified Lead)」、営業担当者が訪問や電話などの営業活動で絞り込んだ案件を「SQL(Sales Qualified Lead)」と呼び、まずは大きくこの二つに分けることができる、とされています。

さらにSQLは、マーケティング担当者から引き渡された案件である「SAL(Sales Accepted Lead)」と、営業担当者が自ら作り出した案件である「SGL(Sales Generated Lead)」の二つに分けることができます。

BtoBマーケティングにおいてのリードとは

BtoBマーケティングにおけるリード、すなわち見込み客とは「商品やサービスに興味を持ち始めている人」を指します。質の高いリードに対して重点的にアプローチをかけて、興味や関心をさらに醸成し、営業担当者が対応する商談へ誘導していくのが、BtoBマーケティングの一般的なプロセスです。

リードが多いほど将来顧客となる人も増えるため、リード獲得・創出(リードジェネレーション)はBtoBマーケティングを成功させるうえで重要な要素のひとつとなります。多くのBtoB企業が、広告宣伝費などのコストをかけてリード獲得を積極的に推進しています。

リードは細分化してとらえることが大切

リードにも様々な段階が存在するため、マーケティングや営業活動を円滑に進めるうえではさらに細分化してとらえることが大切です。それぞれの段階のリードに対して、マーケティング・営業部署が取るべき行動も異なるので、リードの違いと合わせておさえておきましょう。

Leads

Leadsはリードにおいて最も初期的な段階で、将来に興味が高まる可能性はあるが、現時点では商品認知度も購買意欲も低い状態です。営業部署が担当するのは費用対効果の面でまだ時期尚早といえます。

Webサイトやメールマガジン、メディアなどを通じた情報発信で接触機会を増やし、Leadsの興味や関心、購買意欲を醸成していくことが大切です。

MQL(Marketing Qualified Leads)

マーケティング活動を通じて育成され、営業担当に渡すべき段階になったリードをMQLといいます。Webサイトからのお問い合わせや展示会での名刺交換、メールマガジンに対する返信や問い合わせなどのマーケティング活動に対して、リード側から興味・関心を示すアクションがみられた対象を指すのが一般的です。

さらにリードの関心を高めて購入を具体的に検討させるべく、営業・セールス部門がより具体的な商談を始めます。

マーケティングの施策は1対Nで行われるため、後に紹介するSQL=営業段階のリードと比べるとその幅が広く、見込み度合いも幅広いことが特徴です。

MQLを獲得するためには、見込み客と接触可能なチャネルを使い、メールマガジン購読やセミナーへの申込みなどによって彼らに連絡先の情報を提供してもらうことが必要です。

マーケティング担当のリード獲得手段は展示会やカンファレンス、WebにおけるSEO、広告、ランディングページ、SNSなどです。

なお、将来的に商品・サービスの購入可能性はあるものの、現時点ではニーズが明確になっていないものをコールドリード、検討が進み購買間近なものをホットリードと呼んで、さらに細分化する場合もあります。

TQL(Teleprospecting Qualified Leads)

TQLとは、電話営業もしくは個別のメール連絡を通じて育成されたリードです。基本的にはメール・電話を通じてアポイントが取れて、1対1での商談が入った段階でTQLと認識されます。

MQLに対して個別に電話営業やメールでのコミュニケーションを試みて育成するのが、一般的なプロセスです。ただし、電話営業や個別メールでの営業を行わない場合では、TQLを設定しない組織も少なくありません。

TQLとなったリードに対しては、営業部門が具体的な商談を進め、商品・サービスの購入や利用につなげていきます。

SQL(Sales Qualified Leads)

営業担当が対応する段階に至ったリードをSQL(Sales Qualified Lead, 営業リード、セールスリード)と呼びます。SQLは、SAL(Sales Accepted Lead)SGL(Sales Generated Lead)に細分化が可能です。

SALとは、MQLやTQLの中で、営業が商談段階に引き上げると判断・引き受けをしたものがSALです。既にマーケティングによって自社の商品・サービスに高い関心を寄せている、成約の可能性が高い見込み客に絞られているため、営業の負担がSGLと比べて少ないという特徴があります。

なお、商談進捗が思わしくない場合には、マーケティング部署に差し戻される場合もあります。

一方で、SGLは、営業・セールス部門の活動の中で得たリードのことです。直接訪問による営業や、見込み客側からのお問い合わせ、既存顧客からの紹介を通じて得たリードなどが該当します。商談が始まり、成約までの具体的な道筋が見えてきた段階になって、初めてSGLと呼ぶケースが多いです。

マッキンゼー・アンド・カンパニーによるリードの分類

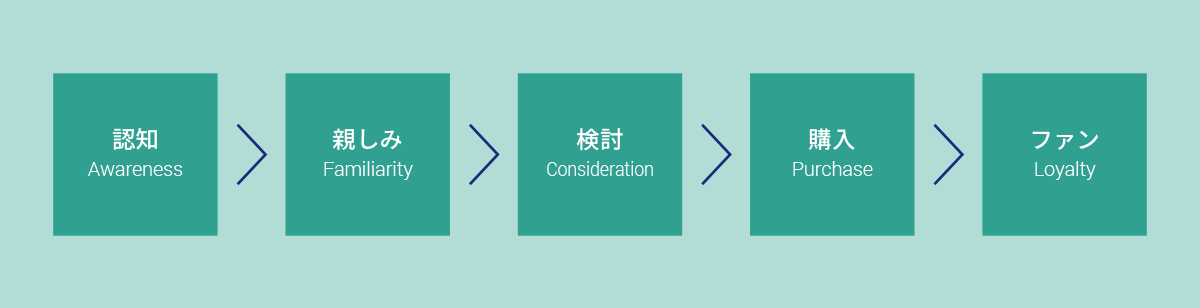

マッキンゼーでは、リードの種類を次の5つに分類しています。

- Awareness:認知

- Familiarity:親しみ

- Consideration:検討

- Purchase:購入

- Loyalty:ファン

例2:米マッキンゼーのリードの種類

Awareness(認知)は、まず自社の製品やサービスを認知した段階です。企業はマーケティング活動を通じて、リードの興味や関心を高めていく必要があります。

Familiarity(親しみ)は自社の製品・サービスに対して親しみや共感を持ち、興味を示している段階です。必要に応じて営業・セールス部門による商談などもしながら、リードの購買意欲を高めていきましょう。

Consideration(検討)は、具体的に購入しようと検討している段階です。営業・セールス部門が商談を行って、製品・サービスの特徴や購入するメリットをアピールするなど、購入に向けてリードの背中を押す活動が有効となります。

Purchase(購入)は実際にリードが商品・サービスを購入した段階です。通常は初めて商品・サービスを購入すれば顧客となります。ここでマーケティング・営業活動を止めることなく、継続的なアプローチでLoyaltyへと昇華させましょう。

Loyalty(ファン)は自社のブランドや製品を信頼し、好んでいるリードのことです。自社の製品・サービスを継続利用してくれるLoyalty(ファン)を増やすことが、顧客基盤の安定や売上の安定的な成長につながっていきます。

参考:The consumer decision journey|McKinsey&Company

リード管理の3つのフェーズ

リードを顧客に育成するうえでは、次の3つの段階があります。

- リードジェネレーション:リードの獲得

- リードクオリフィケーション:積極的にフォローすべきリードの選別

- リードナーチャリング:購買意欲の高いリードへ育てていくこと

上記のプロセスをスムーズに進めてリードを顧客に育てていくためには、マーケティング・営業が共通認識を持って連携していくことが大切です。ここからは3つの段階について詳しくみていきましょう。

1.リードジェネレーション(リードの創出・獲得)

リードジェネレーションとは、自社の製品やサービスの顧客となりうる見込み客を集めるための一連の活動を指します。展示会やイベントの企画、メルマガの会員を募る、資料請求への対応やアンケート記入への呼びかけなどの活動があります。

リードジェネレーションの段階で得られる個人情報は、氏名や連絡先などの浅いものでしかなく、以降のリードナーチャリング等で顧客に良質な情報を提供するなどして顧客の購買へとつなげます。

参考記事:リード獲得とは?具体的な手法と成功のポイントを解説

2.リードナーチャリング(リードの育成)

リードナーチャリングとは、見込み客を「有望な」見込み客へ育成するプロセスを指します。自社商品に対して少し興味を抱いた段階にある顧客へ向けて、具体的なアクションをとって成約確率を高めていく行為です。

ブログやSNS、メールマーケティングなどのコンテンツを通して見込み客との結びつきを強め、少しずつ購入意識を育てていきます。

参考記事:効果的なリードナーチャリング(リード育成)とは?必要とされる背景からメリット、実施プロセスまでご紹介!

3.リードクオリフィケーション(リードの絞り込み)

リードクオリフィケーションとは、獲得した見込み客のデータベースの中から、リードナーチャリングを経て購入可能性が高まったリードを、一定の基準で絞り込むことを指します。

この一定の基準とは「Webでの問い合わせをした」、「メールマガジンのリンク経由でサイトにやって来た」などの顧客の行動をスコア化して順位付けしたものです。

抽出するための手段として、マーケティングオートメーションに備わっている「スコアリング機能」を活用することが有効となります。スコアリング機能とは、「メルマガを開封した」「メルマガの中のリンクをクリックした」などのひとつひとつの行動をスコア(評点)化し、リードの購入可能性を可視化するものです。

たとえば、SalesforceでのMAツールAccount Engagementには、プロスペクトのスコアリング機能の他にグレーディング(格付け)機能があります。グレーディングとは、BtoBでしばしば活用される指標で、会社の資本金や業種、従業員数等を基にマーケティング上のターゲットとどの程度一致するかを示しています。

このスコアが高いリードであればあるほど商品やサービスの購入可能性が高く、高順位に該当するリードの育成を積極的に推進し、やがて営業へ情報を渡します。

参考記事:デマンドジェネレーションはなぜ重要か?その理由と成功させるためのポイントを解説

マーケティング・営業の施策に取り組むうえで、上記の3段階を考慮することは非常に重要です。特になかなか商談につながらない、もしくは商談にはなるが受注にはつながらない時は、どの集客段階に課題があるのか分析するのが良いでしょう。

リードを獲得するための手法、チャネル

リードを作るための方法には、大きく分けてアウトバウンド型とインバウンド型の2種類があります。自社にとってどちらの方法が効果的かを検討しながら施策を進めてください。

アウトバウンド型

アウトバウンド型は、比較的従来から取られたマーケティングおよび営業手法で、企業からリードに対して能動的にアプローチしていくものです。

具体的には、展示会やセミナーを企画し、名刺交換をした来場者に対して継続的にアプローチしたり、テレマーケティングやダイレクトメールでコンタクトしたりするなどの手法があります。広告費用を払って新聞や雑誌、WEBに広告を出稿し、不特定多数の人たちへ向けて認知度を高めるといった方法もこちらに属します。

アウトバウンド型の手法はプッシュ型のアプローチでもあり、自ら情報収集をしない受動的で流されやすいターゲットに対して有効です。

しかし、近年はインターネットの普及によって、商品の購入前に下調べをする能動的なアクションをとる人が増えてきており、これまでよりも成約に結びつけることが困難になってきています。

インバウンド型

インバウンド型の手法は近年になって用いられるようになってきたもので、ターゲットとなるリードが自然と企業やブランド、商品・サービスに関する情報を発見し、興味や関心を高めてもらう手法です。

オウンドメディアやメルマガなどのコンテンツを通して、見込み客にとって有益な情報を継続的に発信し、見込み客の側から自社に問い合わせをしてくるような仕組みを作る施策を指します。

アウトバウンドマーケティングに比べて見込み客獲得に時間を要する場合がありますが、マーケティングコストが低いこと、一度コンテンツを揃えれば持続的に見込み客を獲得できるといったメリットがあります。

商談につながる良質なリードを効率よく増やすためのポイント

こちらの章では、具体的に施策に取り組む際に、リードの「量」と「質」を同時に担保するための具体的なポイントをご紹介します。

ターゲットの明確化

リード獲得を効率よく進めるためには、自社のターゲットを明確にすることが大切です。良質なリード獲得のためには、さまざまな情報発信を通じて、スムーズに自社の商品やサービス利用につながる人をリードとして取り込んでいかなければなりません。

そもそも自社の商品・サービスがどのようなターゲットにマッチするのか明確になっていなければ、良質なリード獲得は困難です。マーケティング活動を進めるうえでも、ターゲットが認知し、興味を持ちやすいコンテンツや情報発信の手法を工夫します。そもそものターゲットが明確でなければ、マーケティング施策の構築が困難です。

良質な情報を提供する

営業が「役立つ情報があるのでお話だけでも」と訪問していたころとは違い、今では顧客は自らインターネットを使って情報収集をしています。

ターゲットの知りたい情報を掲載したコラム記事やお役立ち資料をサイト上に用意しておくことで、自社が解決できる課題を持っている顧客をリードにすることができます。

特に、リードジェネレーションの観点では、お問い合わせやサービス資料よりハードルが低くまだ興味の深まっていない顧客にも読んでもらえるホワイトペーパーを用意し、ダウンロード用の個人情報入力フォームを設定することで、幅広い潜在顧客との接点を手に入れることができます。

リード・ナーチャリングにおいては、メールマガジンの配信はもちろん、良質なコンテンツの提供やオンラインセミナーなどで顧客との関係性を構築・維持できる仕組み作りも大切です。

ユーザーレビュー、受賞歴などの情報をプラスする

顧客は商品・サービスを提供する側視点での情報よりも、商品・サービスを実際に購入した人達のレビューなどを信頼する傾向にあり、レビューや受賞歴、顧客の声などが自社商品に対する信頼性を高めてくれます。

また、BtoBサービスにおいては導入事例ページで実際のユーザーの声を発信するというやり方もあります。イノーバでもサービスの導入事例を発信しています。

参考としてぜひご覧ください。

選択肢を限定する

顧客に与えられた選択肢が多いと、その分だけ見込み客が行動する確率は低くなるという「ヒックス・ロー現象」は、マーケティングの世界でよく知られています。

そのため、ランディングページや企業サイトに載せる購買へのメッセージは、なるべく少なくするように心掛けましょう。

社内で営業とマーケが連動できる仕組みを作る

先ほどMQLとSQLの違いについて説明をしましたが、多くの企業で生じやすい問題点として、「営業部とマーケティング部の認識がずれており、効率的な連動ができていない」事があげられます。

マーケティング部門は、リードジェネレーションで数を集めることに集中してしまいがちです。営業は営業で「受注に繋がりそうなリードだけ欲しい」という要望を出すことがしばしばあります。

良質なリード獲得やその後の商談・成約をスムーズに進めていくためには、営業部とマーケティング部の間で認識をすり合わせて、効率的に連携していく必要があります。売上や受注率の目標、その目標達成に必要な商談の数、商談数を充足させるために設定すべきリードクオリフィケーションの基準などを明確にしましょう。

そのうえで、充分なリードを獲得するためのリードジェネレーションとリードナーチャリングの施策を立ててください。インサイドセールスを導入してナーチャリングからクオリフィケーションの流れをスムーズにしたり、部門間のフィードバックの時間を設けるのも効果的です。

リードを効果的に活用するには?

ナーチャリングとクオリフィケーションを大切に

マーケティングで集めたリードの中からより上質なリードを見つけ出すのは、基本的にマーケターの仕事領域です。

ナーチャリング(育成)を続けて購買意欲を高め、クオリフィケーション(絞り込み)によって積極的にアプローチするリードを絞り込み、営業部門へ引き渡す。この2つの作業によって、営業の領域に移すべきリードをきちんと見極めることが大切です。

ダウンロード資料「リードナーチャリング実践の6つのステップ」では、リードナーチャリングに関してより詳しく解説しています。是非ご参考にしてください。

マーケティングオートメーションで業務を効率化する

大量のリードに対するナーチャリング、クオリフィケーションの業務を人の手でやるのは限界があります。マーケティングオートメーションで単純作業を自動化し、戦略を練る時間を捻出することで、リードをより効果的に活用しましょう。

まとめ

ここまで、リードについての基本的な定義から、その種類、管理プロセス、効果的な活用方法についてご紹介してきました。

リードを効果的に活用し、BtoBマーケティングを成功に導くためには、マーケティング部門と営業部門が連携し、ナーチャリングやクオリフィケーションのプロセスを大切にすることが重要です。また、マーケティングオートメーションツールを活用することで、これらのプロセスを効率化し、より戦略的な活動に集中することができます。

イノーバは、BtoBマーケティングにおける豊富な実績とノウハウを持っており、御社のマーケティング課題の解決を力強くサポートいたします。質の高いコンテンツ制作やSEO対策、マーケティング戦略の立案など、リード獲得から成約に至るまでの一連のプロセスをワンストップで支援。お客様一人一人のニーズに寄り添い、専門性の高いチームがオーダーメイドのソリューションを提供します。

リード獲得・育成・管理の改善による売上拡大を目指すなら、ぜひイノーバにご相談ください。デジタルマーケティングのプロフェッショナルとして、お客様のビジネス成長の実現に全力を尽くします。イノーバと共に、マーケティングの課題を解決し、新たな成功への扉を開きましょう。

リードを増やすだけでなく、投資対効果の高いリード獲得・育成ができていますか?

リード獲得施策のROIを最大化する考え方と実践方法をこちらの資料で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

参考:リード獲得に関してはこちらの記事もぜひおよみください。

【2024年最新】リード獲得の基本と実践 - 見込み客を増やす効果的な方法と事例

リード獲得の基礎知識についてのこちらの記事もご参照ください。