いま、ビジネスシーンでもっとも注目されているテーマの一つが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。各種メディアの記事やビジネス本、企業イベントのタイトルに「DX」の文字をみない日はないと言っても過言ではありません。しかしDXは幅広い領域の取り組みを包含する抽象度の高い概念です。DXと呼ばれる一部の取り組みから全てを知ったような気持ちになってはいないでしょうか。さまざまな社会環境の変化を背景に、DXの重要性と緊急性は増す一方です。経営層だけでなく、現場のビジネスを支える全ての人がDXを本質的に理解すべき局面を迎えているのではないでしょうか。

本記事ではDXとは何か、またDX推進が重要な理由や具体的な進め方のポイントなどについて日本の現状を踏まえながら整理していきます。後半では具体的に営業・マーケティング領域での取り組みにフォーカスして説明していきます。顧客との接点・社内のデータ活用等もかかわりの深い営業・マーケティングの領域においてDXは欠かせない項目です。関連業務に携わる方はぜひご覧ください。

DXとは何か

まずDXとはなにか、定義を押さえましょう。経済産業省が2018年12月にまとめたDX推進ガイドラインのなかで「企業がビジネス環境の変化に対応し、データやデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を改革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

DXの本質とは、単にレガシーなシステムを刷新する、高度化することにとどまりません。連綿と続く事業環境の変化に迅速に適応し、価値を提供し続ける企業となるべく、経営者自身が強い意思をもって改革を主導していく必要があります。

DXの主な種類

幅広い取り組みを包含するDXを理解しやすくするために、米ベンチャー・キャピタル、TechNexus Venture Collaborative社代表取締役を務めるAndew Annacone氏がLinkedinに公開した以下の分類を紹介します。

1.ビジネスプロセストランスフォーメーション

企業がビジネスプロセスを創造・改善するための価値ある手法であり、多くの企業が集中している取り組みです。RPA(Robotic Process Automation)を用いて会計、法務などのバックオフィス業務を効率化したり、データ解析やAPI、AI/機械学習などのテクノロジーでコスト低減、製品・サービスの品質向上を実現することを目標に行われます。

2.ビジネスモデルトランスフォーメーション

業界で価値を提供する手法を支える基盤の変革を狙いとします。複雑かつ綿密な戦略を要するため、ビジネス部門の協力とイニシアティブを統合する指導体制が求められます。

3.ドメイントランスフォーメーション

新たなテクノロジーにより、業界の明確な境界が失われ商品・サービスの再定義が可能となります。過去には予想しなかった競合企業が台頭する可能性があります。

4.文化・組織トランスフォーメーション

長期的視点でDXを成功させるため、デジタル世界に対する組織の概念・習慣・プロセス・人材・能力を再定義します。企業文化・組織改革として、アジャイル・ワークフローやテスト・学習プロセスに対する偏重、分権的な意思決定体制などの要素を積極的に取り入れていきます。

?DXが注目されるようになった背景

日本のビジネスシーンでこれほどまでにDXが注目を集めているのはなぜでしょうか。その背景には、ここ数年の劇的ともいえる社会の変化があります。

5GやIoT・AI等の技術革新

近年目覚ましい発展を遂げているテクノロジーの分野として、AI(人工知能)やIoT(Internet of Things:モノのインターネット)が挙げられます。すでにAIは日常生活を支える多くのサービスに組み込まれており、私たちの社会に身近な存在となりつつあります。IoTも同様で、遠隔地から対象物を計測・制御したりモノ同士で通信を行うことを可能にするため、これからさらに多くの分野や領域で活用されていくでしょう。「令和元年版 情報通信白書」(総務省発表)によると、2020年代には約450億台のIoT機器がインターネットに接続される見込みです。

AIを利用したサービスが普及し始め、あらゆるものがインターネットに接続される今、これからの社会を支えるICT基盤として注目を集めているのが、2020年に商用化された「5G」です。5Gとは第5世代移動通信システム(5th Generationの略)、つまり携帯電話や広帯域移動無線アクセスシステム等の移動通信システムが用いる通信規格の第5世代目で、その特徴は「超高速」「超低遅延」「多数同時接続」です。5Gの商用化は、過去の技術では実用化が難しかったサービスを実現させる転機です。AIやIoTはこれまで以上に活用の幅が広がり、精度も格段に向上するでしょう。一昔前は考えられなかったような事業者が業界に参入し競合となることも考えられます。

AIやIoTを活用したサービスの進化とそれを支えるICT基盤の発展は今後もますます加速していくことでしょう。これらは既存の環境にとらわれず新しい価値の創出を追求するDXには欠かせない変化の潮流です。

顧客の行動の変化・UXの重視傾向

これまでも多く言及されてきたことですが、インターネットの普及により顧客の購買行動は変化しました。大量の情報を簡単に入手できるようになったため、その物やサービスの特徴やスペック、価格や競合製品との差異、口コミなど、自身で情報収集して比較検討を行うのが当たり前になっています。これは事業がtoCかtoBかを問わず普遍的な傾向です。実際にあなたも何かを調べているとき、動線がわかりやすく迷わないWebサイトやユーザー目線で情報を提供してくれる企業の方が自然と印象に残るのではないでしょうか。

今や良い製品・サービスでもプロダクトアウトで情報発信したり営業力に依存していては、安定した売上をあげるのが難しくなっています。顧客の購買行動を改めて見直すと、Web上での顧客接点が多く重要なタイミングを占めていることは明白です。そのため自分に必要な製品・サービスがなんなのか認識していない潜在顧客をも想定したWebマーケティング施策を展開する必要があるのです。そして重要なのは情報量だけではありません。ユーザーはどんな人たちでなぜアクセスするのか、何を知りたいのか、ユーザー目線で適切なタイミングや手段まで意識する必要があります。いかにWebサイトやWebコンテンツを用いてコミュニケーションを深められるか、まさにマーケティング担当者にとって腕の見せどころです。

ユーザーの購買行動やユーザー体験を意識した施策の重要性が増す中、DXの取り組みはすぐに効果を発揮する可能性を秘めています。

経済産業省のDX推進指標

日本では経済産業省が、2018年9月に「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」を発表。DXを推進しなければ日本企業の業務効率や競争力の低下は避けられず、2025年から年間で現在の約3倍、約12兆円もの経済損失が発生すると予測されています。これが「2025年の崖」です。経済産業省はDX推進ガイドラインを策定するとともに、社内のDX推進状況や計画の自己診断シート「DX評価指標」を提供するなど、日本企業のDX推進を資する施策を展開しています。

2025年というタイミングは、予測上で20年以上稼働し続けている「レガシーシステム」が国内企業のシステム全体の6割に達する時期でもあります。そのため企業の規模如何を問わず、創業年数が長くレガシーシステムを複雑かつ膨大に取り入れている企業が影響を受け、デジタルシフトに時間がかかるのではないかと見られています。

ただし、この点だけにとらわれ「DX=レガシーシステムの刷新」という本質ではない解釈が横行した感も否めません。経済産業省は2020年12月に、デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書『DXレポート2(中間取りまとめ)』を公表。DXレポート1発表後の日本企業のDX推進状況に危機感を募らせるとともに、コロナ禍を踏まえて浮き彫りになったDXの本質及び、企業・政府の取るべきアクションについて触れています。

コロナ禍でのオンライン化加速

2020年、新型コロナウイルス感染拡大によりビジネス環境は大きく変化しました。上述し

た背景が「DX」への関心を後押ししてきたことは明らかですが、新型コロナウイルス流行

がなければこれほど急速に重要なキーワードとして浸透していなかったかもしれません。

緊急事態宣言下では半ば強制的とも言えるテレワーク制度の普及やeコマースの活況など、が見られました。「ニューノーマル」に対応し事業を継続させるためにテクノロジーの重要性が高まっています。対面でのサービスが前提だった事業者は、サービスを拡張したり商品の提供方法を工夫するなどスピーディに変化しています。コロナ禍で訪問やリアルイベントの開催が難しくなったのを契機に、営業・マーケティング活動をほぼ全てオンライン化した企業も少なくないでしょう。

2021年現在、すでにテレワークをはじめとした社内の ITインフラや就業に関するルールを迅速かつ柔軟に変更し、環境変化に対応できた企業と対応できなかった企業との間で差が拡がっています。押印、客先常駐、対面販売等、常識と考えられてきた企業文化や商習慣、決済プロセス等の変革に踏み込むことができたかどうかが、その分かれ目となっているのです。

日本のDX推進状況

では日本におけるDX推進の現状はどうでしょうか。前出の経済産業省の「DXレポート2」によれば、DXについて知らないというDX未着手企業と、DXを進めたいが散発的な実施にとどまっているというDX途上企業の合計で調査対象の9割以上を占めるとされます。

日本でDXが進まない理由

世界と比較して見ても、現時点では大きく遅れを取っていると言わざるを得ません。例えば、IMD世界のデジタル競争力ランキングでは、日本は23位です。日本でDXが進まない理由には、いくつかの障壁が考えられます。

社内のデジタル人材不足

日本では諸外国に比べ、ITエンジニアが外部ベンダに所属している割合が高いです。DX推進においてベンダーコントロールできる範囲には限界があります。本来自社ビジネスを理解し、関係する事業部門と連携してDXをリードする人材は社内で登用したいところですが、なかなか適任が見つからないというのがよくある課題です。

社長が高齢で在任期間が短い

日本は社長の年齢が高い傾向があります。複数の調査結果で平均50代後半とされますが、米国のそれは40代中盤です。在任期間も日本が5年程度なのに対して、米国では13.4年と大きく差があります。DXは抜本的な変革を覚悟してデジタルを学び、実践する気概が必要であり、年齢と挑戦できる期間は障壁の一つとなるでしょう。

社外の専門家が活躍しづらい組織文化

社内の人材ではデジタルリテラシーが低く、エキスパートを招集して力を借りるような場面も考えられます。しかし、依然として生え抜き重視の日本企業の文化が存在し、よほど明確にトップがコミットして体制を組まない限り、組織を動かして事業改革を進めることは難しいでしょう。

テーマごとのDX推進状況

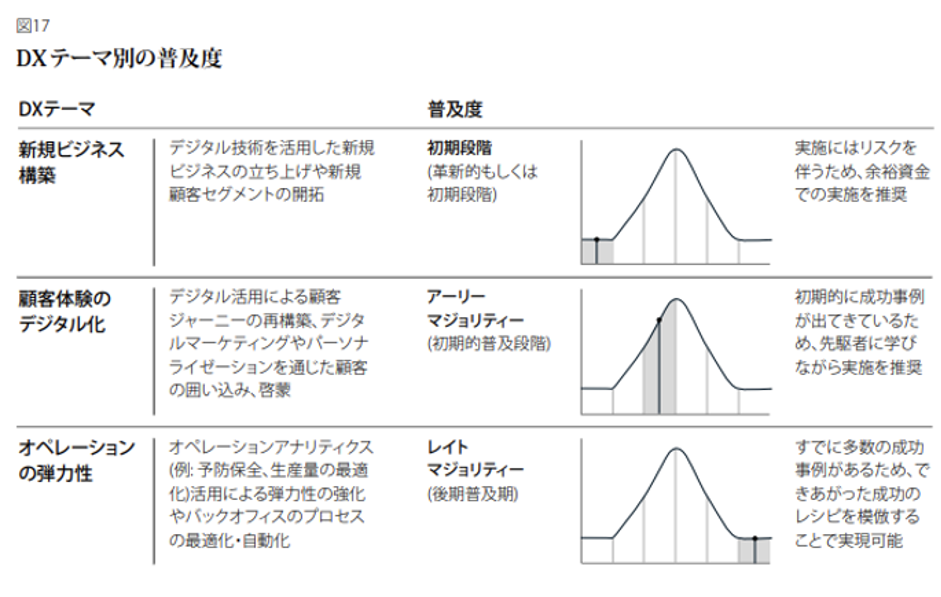

このように全体的なDX推進状況は大きく出遅れてしまった日本企業ですが、テーマによっても進捗に差がありそうです。この点、Mckinseyが発表したレポート『マッキンゼー緊急提言 デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ』にテーマ別のDX普及度について触れた箇所があったため引用します。

本資料によると、DXに合わせたビジネスモデルやターゲット層の変革「新規ビジネス構築」はまだ初期段階ですが、「顧客体験のデジタル化」についてはアーリーマジョリティ(初期的普及)の段階だとされています。多くの企業においてビジネス自体の在り方を大きく変えるには至っていないものの、アプローチ方法については徐々に変革が進み、デジタルマーケティングや変化する顧客行動への順応が徐々に定着しつつあることが伺えます。

前述のとおりDXに関心が寄せられている背景には、顧客の購買行動への順応、あるいはコロナ禍で制約のある事業環境への適応が急務とされている現状があります。デジタルマーケティングへ注力しマーケティングDXを推進することは、顧客獲得という成果を短期的に上げられる可能性の高い重要な取り組みです。

「オペレーションの弾力性」の目的がビジネスプロセスの最適化や自動化による生産性向上だと捉えるならば、業務の精度を上げてコストを抑える「守り」の活動です。それに対し、「顧客体験のデジタル化」は既存ビジネス上で顧客を獲得し、売上を作る「攻め」の活動と言えるでしょう。先行きへの不安から取り組みを見送っている企業もあると推測されますが、今始めなければ競合他社の後塵を拝することになりかねません。

DXの必要性~マーケティングDXで考える

この1年、コロナ禍で急激に社会の常識が変わりました。そうした中でDXを進める「強い」企業は、素早く変革し続ける能力を持っています。つまりDXとは、ITシステムというデジタルの一要素の話に限らず、固定観念にとらわれない柔軟な企業文化の醸成をも包含していると言えるのではないでしょうか。今こそすべての企業がDXに真剣に向き合うべきタイミングです。

そして社会の変化の中で最も顕著で普遍的と言えるのが、顧客行動や営業活動のオンライン化です。もともとその傾向はありましたが、コロナ禍で決定的になりました。前倒しであらゆる事業規模の企業にとって避けられないテーマになったと言えるでしょう。顧客行動や営業活動のオンライン化に適応するため、マーケティングや営業施策のデジタル化・仕組み化を進めるーこれがマーケティングDXの目的です。企業はすぐにマーケティングDXに着手すべきです。

マーケティングDXにより得られるメリット

マーケティングDX実践で得られるメリットとして、以下の3点が挙げられます。

1.業務が可視化され顧客情報・業務情報が蓄積できる

顧客管理システムやマーケティング・営業支援ツールなど業務に沿った専用ツールを活用することでデータを蓄積し、マーケティング・営業活動の精度向上に役立てることができます。

2.事実やデータに基づいた定量的な判断がしやすくなる

流動的な社会において、企業には迅速な意思決定が求められます。アナリティクスツールや分析用のシステムを徹底活用することで、常にデータに基づく確かな判断ができるようになります。

3.単純作業が自動化でき、業務の生産効率が上がる

マーケティング業務は多岐にわたります。なかにはデータ整理や定型レポートの作成といった地味な「作業」も数多く存在し、やることの多いマーケターの頭痛のタネとなっているケースも少なくありません。RPAツールやデータ連携ツールなどの活用で単純作業から解放されれば、より価値ある業務に時間を割くことが可能になります。

マーケティングDXに取り組まないことによる弊害

1.営業情報や顧客情報が属人化する

「営業担当者も数人だけの小さい組織だから」と名刺情報の管理や商談の記録を個人に任せている営業部門や「見込み客のリストは数百~千件程度で、そんなに多くない」とエクセルで管理しているマーケティング部門。このようにデータを蓄積して共有する仕組みがないと、情報はどんどん属人化します。しかし、これらは過去の活動で得られた資産であり、適切に管理しアプローチすれば商談を創出し得る貴重なデータです。

・組織全体で有効と思われるマーケティング・営業施策を議論する。

・取り組みの進捗を管理しながら顧客の反応を蓄積する。

・その結果を元に次の施策を練る。

こうしたプロセスには営業情報や顧客情報を適切に管理し活用できる環境が前提となります。組織の規模やマーケティング部門の有無に関係なく販売力に直結する課題であり、先送りする弊害は不安定な売上という目先の数字で生まれてくるでしょう。

2.優位性や競争力で他社に劣る

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が平成31年に公開した『デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査』によると、DXの取り組みの主流は「業務の効率化による生産性の向上」であることが伺えます。実に調査対象の78.3%もの企業が進めていると回答しているのに対し、DXの本来の目標に近い「新規製品・サービスの創出」はまだ半数程度というのが現状です。しかし、味方を変えれば(1)で触れたような現業務・プロセスの改善には殆どの企業が、そして最新技術や市場の変化に合わせたビジネス変革や新事業の創出にも約半数の企業が挑戦しているのです。今こそ顧客のインサイトを把握し事業の価値をデザインするというマーケティング視点がその力を発揮する時機ではないでしょうか。DXへの着手を見送っているうちに市場の変化に置きざりにされ、競争力が失われていくのは明らかです。

DXに取り組むにあたって必要なリソース

このようにDXは経営層の強い覚悟の下、企業組織全体で取り組む変革です。特定の業務に関わるツールを導入することもありますが、ツールはあくまでDXの目的を達成する手段にすぎません。ツールを導入して終わりではないのです。ここではDXへ取り組む場合に必要なリソースについて考えてみましょう。

デジタル人材

まず、欠かせないのがDXを推進するスキルを持った「デジタル人材」です。各企業の取り組みによって多少傾向は異なりますが、デジタル人材に必要とされるスキルは3つ挙げられます。

1.データアナリティクス・データサイエンスのスキル

データの利活用の重要性は今更論ずるまでもないでしょう。しかし、事業上の意思判断なりサービス開発なり、データで新たな価値を創出するため、適切にデータを用いるのは簡単なことではありません。そこでデジタル人材に期待されるのが、データアナリティクス、あるいはデータサイエンスと呼ばれる領域での経験やスキルです。それぞれの専門家をデータアナリスト、データサイエンティストと呼びますが、データの処理や現状分析などのフェーズを専門に行っている職業がデータアナリストであり、統計学や機械学習などの専門知識、本質的な課題を抽出し改善提案をするのがデータサイエンティストです。

もともとは専門家に外注するケースが多かった領域ですが、事業理解が浅く社内のコミュニケーションにハードルがある外部担当者に任せるより、社内の人材を「市民データサイエンティスト」として育成すべきだという見方も広がっています。継続的に取り組んでいくためには、現状のビジネス課題にはどのようなデータ活用・分析が必要かを考えたり外注の必要性を判断できる人材、アウトプットされた結果を正しく読み解いて現場活用できる人材が必要とされるのです。

2.組織マネジメント・プロジェクト管理のスキル

一部門の業務改善・自動化に止まるケースを除いて、DXのほとんどは組織横断的なプロジェクトになります。プロジェクトを任されたDXリーダーは、部門の壁を超えて思い切った改革を進めていかなくてはなりません。各事業部門と連携を取って進めていく上で、リーダー自身が部門運営を理解してコミュニケーションを取れるとスムーズです。仮にDX推進チームが組織された場合には、マネージャーとして適材適所でチームを動かし、効率的にプロジェクトを進める力量が求められます。そのためプロジェクト管理能力を含めた組織マネジメントの力が重要なファクターだと言えます。

3.UI/UX設計等に基づいたビジネス設計ができるスキル

今や人々が製品やサービスを評価する観点は機能・性能の良し悪しだけではありません。消費者が容易に情報収集できるようになり、モノを選ぶ目は厳しくなりました。購入に至るまでにその企業や製品・サービスのサイトにアクセスする機会は幾度となくあるでしょう。事例を読み込みセミナーを受講してみる、SNSでの口コミやレビューサイトの評価を参考にする、お試し版を使ってみる、など顧客とのタッチポイントは数多く存在します。そのためこうした顧客行動をカスタマージャーニーとして把握し、顧客接点の最適化に生かすマーケティングの取り組みが広まっています。

また近頃はよく「モノからコトへ」と語られますが、モノが溢れる現代社会では、いかにコトを提供するかに重きをおくようになっています。つまり消費者に選ばれ愛される製品・サービスは、使用するのが「心地よい」「楽しい」といったUX(User Experience:ユーザー体験)を提供するモノであることが大切です。優れたUXの提供にはユーザー視点で考え抜かれたUI(User Interface:人とモノとの接点)が欠かせません。この傾向は製品に限らずWebサイト上の体験に関しても同じことが言えます。情報収集時にどのチャネルからもそのブランドらしい印象が伝わるか、Webサイトは求める情報に対して過不足なく、使いやすさを熟慮されているものか。こうしたUI、UXに目の肥えた消費者は自然と敏感になり、評価をするようになっているのです。

UIやUXが大切なのは製品・サービスに限らず、テクノロジーによって新ビジネスを創出しようとする場合にも同様のことが言えます。UIやUXを意識したビジネスを設計する力もDXを推進する人材には必要なスキルの一つなのです。

DX=情報システム部門などシステム関係の職種の人が関わるものと考えられているケースが往々にしてありますが、これは大きな誤解です。これまで述べてきたとおり、DXの本質は企業文化の変革にあり、システムを導入することではありません。具体的なアクションとして何らかのシステム・ツールを導入する場合にも、現場業務の課題と目指す理想像を把握せずに進めることは非現実的です。マーケティングや営業部門にとってもDXは自分ごとであると認識し、向き合うマインドが必要です。少なくとも「データを活用した仮説や施策を立てられ、ユーザー体験を重視し、施策の実施PDCAを回せる」ことは必須になるでしょう。

ツール

DXに必要とされるツールはさまざまですが、ここでは特にマーケティングDXの実践に関係の深いものに的を絞って取り上げます。

目的1:販売力強化

営業・マーケティング活動の変革で出番を迎えるのが、営業活動の領域をテクノロジーの力で効率化する「SalesTech」に属するツールです。顧客行動の変化などから日本でもこの数年徐々に浸透し、市場を確立しつつある分野です。営業(販売)活動の効率化を実現するアプローチによってSales Techのなかでもいくつかの領域が存在します。

なかでも身近なのが、SFA(Sales Force Automation)やMA(Marketing Automation)と呼ばれるツール群でしょう。SFAは営業活動を自動化させるツールです。業務効率が上がれば営業担当は顧客とのコミュニケーション時間を増やすことができますし、商談の履歴やノウハウをチームで共有することは成約率や契約継続率の向上に繋がります。同様にMAもWebサイトを中心としたマーケティング施策を実行・管理するツールで、業務の省力化と個客への最適なアプローチを実現します。

近年ではマーケティング活動で商談を創出し、営業が成約に向けアプローチするという販売体制も広まりつつあり、MAとSFAを連携させて顧客接点を最適化し販売力強化に注力する企業が増えています。導入社数の増加に伴い、先例からさまざまなノウハウが得られる環境になりつつありますが、使いこなせていない企業が少なくありません。ツールはあくまでもツールであり、必要なデータの整備やそもそものアプローチ対象数が確保されていないと使えない場合もあります。そのため自社のマーケティング・営業の状況で「どう活用できるか」「運用担当者をつけたり、日々の更新を徹底したりできるか」といった運用のイメージがついてから導入を検討されることをおすすめします。

なお日本のSalesTech市場を示す資料としてはインターパーク社が昨年公開した『Sales Techのカオスマップ2020』がわかりやすいでしょう。もう少し詳しく知りたい方はそちらをご参照ください。

目的2:業務効率化

こちらは少子高齢化に伴う労働力人口の減少や、働き方改革の要請などの社会的な背景からこの数年クローズアップされているRPA(Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション)などが該当します。デスクワーク(主に定型作業)を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行・自動化するもので、人の限界をはるかに超えた生産性を発揮します。マーケティング業務で例をあげるとすると、「市場調査のアンケート集計作業」などボリュームが多く負荷のかかるデータ収集を省力化・高速化したり、「リスティング広告レポート作成業務」「SNS投稿業務」など頻回で稼働のかかる定型業務を自動化するイメージです。

こうしてロボットに任せて手が離れた分、現場のスタッフはより付加価値の高い業務に注力することが可能になります。特にRPAはプログラミングすることなく自動化を実現できる点も大きな特徴です。IT部門の協力を仰がずとも各部門の判断、チーム内のリソースで速やかに対応できるためです。まさにDXそのものと言えるでしょう。

予算

DXを進めようとする経営者には「DX予算」をもつ覚悟が必要です。なぜならDXはその目的によって具体的な取り組みが異なりますが、「仕組みづくり」になるケースがほとんどだからです。投資がすぐに売上につながるわけではないと理解した上で着手しないとうまくいきません。理想の姿を模索する中で、業務プロセスを組み直したりツールを移行したりと、既存の資産に手を加える可能性もあります。しかし、DXの投資は後戻りでも無駄遣いでもなく、長期的視点で企業の成長に欠かせない大切な一歩です。即効性やわかりやすい効果に執心せず、DX推進チームの変革をバックアップしてくれるDX予算は、DX成功に欠かせないリソースです。

実際、DXに前向きな企業が増える中で日本国内のDX予算規模も拡大傾向にあります。株式会社富士キメラ総研が発表したデジタルトランスフォーメーション(DX)国内市場の調査結果によると、2019年度のDXの国内市場(投資金額)は7,912億円で、2030年度は2019年度比3.8倍の3兆425億円に拡大すると予想されています。

DXの進め方

おそらくDXについて抽象的で壮大な取り組みという印象を持っている方は少なくないでしょう。「大事なのはわかるが、理想論」「雲を?むような話で具体的に何から始めたら良いかわからない」という声も聞こえてきそうです。ここではDXをどのように進めると良いかのヒントを紹介します。

スモールスタートで成功体験を積み上げる

一つ目のポイントは、スモールスタートから始めるという視点です。

実際のところ、DXで目指すゴールイメージまで一足飛びに改革を進めることは難しく、段階を踏んで行くことが現実的な進め方です。参考にしたいのが、デジタルによる事業構造の変革を3ステップに分ける考え方です。ここでは①デジタルパッチと②デジタルインテグレーションを経て初めて③デジタルトランスフォーメーションの段階に進むと考えられています。

①デジタルパッチは、既存のビジネスモデルを前提に個別領域へ部分的にデジタル適用を図る段階です。生産性向上のためのデジタルツールの導入をイメージするとわかりやすいでしょう。②デジタルインテグレーションは、デジタルを活用して既存ビジネスモデルの高度化・拡張を図る段階です。プロダクトやチャネルにデジタルの要素を融合させるとともに、BPRを推進。自社のオペレーション・ITもデジタルと融合させてコスト構造を改革します。

そして最後に③デジタルトランスフォーメーションでデジタルを活用した新しいビジネスモデルに自社事業を組み替え、それに適合するよう組織構造も抜本的に組み直すのです。

まず目を向けるべきなのは①デジタルパッチのフェーズです。業務の一部に自動化ツールを入れる、一部施策のオンライン化など各部署単位でも実行可能な施策から始めるのがコツです。推進チームのモチベーションを維持するには、ベビーステップを置いて前進していることを実感できるよう、はじめやすくクイックウィンの施策を用意しておくこともポイントです。

わかりやすくするためにマーケティング・営業部門が関わる範囲で具体例をあげてみましょう。自社のマーケティングレベルがどこにあるかを前提に考えてみます。

マーケティングの取り組みを始めたばかりの企業であれば、まずは商品・サービス資料を現在のwebサイトに掲載する、紙で持っている名刺データを電子化する等、既存のリソースを活用して少しずつオンラインにシフトしていくことに注力すべきです。オンラインのマーケティング活動基盤を作るため、既存リソースを活用してスモールスタートで取り組みましょう。

社内の理解やシステム環境も含めマーケティング活動の基盤ができたら、即効性のある施策だけでなく中長期的な目的の施策も視野に入ってきます。サイト上でお問い合わせや事例等の情報を整備し、広告・SEO等の集客施策や、ウェビナーやホワイトペーパー等見込み顧客育成の施策に取り組みましょう。

これらの基本的な施策実行ができている企業には、PDCAを回せるようデータ活用の環境を整えることをお勧めします。この段階まで進んだら、マーケティング活動を効率化し継続的に成果を追求できるようにすることが大切です。データに従いウェブサイト改善やコンテンツ設計を行ったり、MAツールを導入して業務の効率化、見込み顧客育成の可視化に取り組むことで、マーケティング活動の精度は上がっていくでしょう。

ボトムダウンで始めるか、トップダウンで始めるか

DXを社内で推進するにあたって、経営層が率先する「トップダウン型」と、担当者・部門レベルから始まる「ボトムアップ型」が見られます。経営層の理解と推進力があり全社的にDXが進むのが理想ですが、経営層の年齢層や志向によっては、インターネットやデジタル化の流れへの理解が少ないことも見られます。そうした場合には、担当者レベルから全社に普及を推進して行く動きを作ることも一つの手です。

まとめ

今回はいま最も注目のビジネスワード「DX」について、定義や重要性、取り組みの現状を踏まえて、具体的には何が必要でどう進めるべきかという点まで整理して紹介しました。

経済産業省のレポートなどからもわかるとおり、これから企業が生き残るためにはデジタル化を意識した取り組みが必然となるでしょう。新型コロナ流行でニューノーマルという言葉が生まれましたが、それ以前から市場環境は変化のただ中にありました。新型コロナ流行はそのスピードと振れ幅を大きくしたにすぎません。経営者が自社が社会に提供する価値や事業を改めて考え、より良い企業経営を目指す上で、テクノロジーの活用は不可欠の要素です。DXリーダーはデジタル領域の発展に常にアンテナを張りつつ、自社が提供できる価値について試行錯誤を続けましょう。

また、DXは一足飛びでゴールに到達できるような単純な取り組みではありません。段階を踏んだ計画を立てて、現在地を確かめながらステップを刻んでいく必要があります。そのためDXを始めるのであれば、早く着手すべきです。先の見えない現状で、即効性の保証がない取り組みに予算を割くのはリスクが大き過ぎると考える企業もあるでしょう。しかし、先送りすれば、これからも続くであろう社会の変化に取り残されてしまうことは明白です。覚悟を持ってはじめていれば、それだけ競合他社との差別化に成功し、先行者利益を享受するチャンスがあるのです。

そして顧客の情報収集形態や営業形態の変化に伴い、マーケティング・営業領域でのDXは今後より一層、その存在感を増すでしょう。社会の常識や顧客の価値観に寄り添った販売手法を確立し実践するための仕組みづくりは、成功=売上というわかりやすい成果を得られるからです。マーケティング・営業担当者は既存の業務プロセスにとらわれず「顧客をもう少し細かく分類して、適切な情報でアプローチすれば商談創出数が増えるはずだ」「この業務を省力化できれば週にXX時間有効活用できるようになる」など日頃から課題意識を持つようにしましょう。実際にシステム導入や業務プロセスの改変を考える際、現場の課題感がその成否に大きく影響します。

さいごに繰り返しになりますが、DXやデジタル化がツールの導入と同義ではないということは忘れないようにしましょう。ツールの導入は確かにDXの一部ですが、それだけで完結するものではありません。DXを成功させるためには、ツール導入以前に人材育成やDXに前向きな企業文化の醸成などから総合的に取り組む必要があります。テクノロジーを活用することでどのような変化を手に入れられるかーその理想像を組織で共有することで、一体となって変革に向き合えるはずです。理想の実現に向けてやるべきことや優先順位が明確になれば、ひとつひとつ進めていくのは難しいことではありません。ただし長期的な取り組みである以上、大切なのが成功体験の積み重ねです。明確なゴールをおいた上で、目の前の「まずできること」に注意を向けるようにしましょう。