【第一人者書き下ろし】

コンテンツマーケティング完全ガイド

イノーバ代表 宗像によるコンテンツマーケティングのポイント

目次

TABLE OF CONTENTS

1 コンテンツマーケティングとは何かを理解しよう

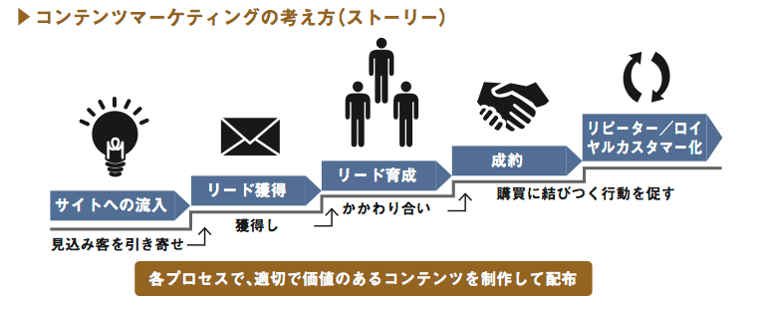

コンテンツマーケティングとは、読者にとって価値あるコンテンツの制作・発信をとおして見込み顧客のニーズを育成、購買を経て、最終的にはファンとして定着させることをめざす一連のマーケティング手法です。ポイントは「価値あるコンテンツを作る」こと、「顧客を育てる」こと、そして「ファン化する」の3つです。

商品に対するニーズが顕在化した「今すぐ客」をターゲットとする従来手法とは異なり、まだニーズが顕在化していない「潜在層」に対し、コンテンツをとおして自社の存在を認知してもらい、段階的に購買へとあと押ししていくことに重きを置くのが特徴です。コンテンツマーケティングとは単一のツールや手法を指し示す言葉ではなく、下の図のような段階的なマーケティングプロセスを構築するための「概念」であり「考え方」と理解するといいでしょう。

2 なぜ今コンテンツマーケティングが必要なのか

2-1 「売り込み型」マーケティングの限界

企業があたりまえに行っていた、テレビCMのようなマス広告、バナーなどのネッ ト広告、テレアポ型のセールスなど、「売り込み型」の宣伝手法が通用しなくなってきています。バナー広告のクリック率の低下、テレビCMの視聴率の低下と広告スキップ機能の普及、若年層のテレビ離れとデジタルシフトなど、これらの変化に対応するために、新たなアプローチが求められています。

関連記事:【2024年最新】コンテンツマーケティングの教科書 - 集客に成功する戦略と実践のコツ

2.2. 消費者の情報接触行動の変化

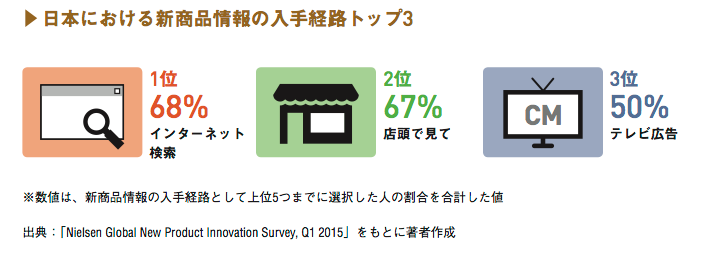

スマートフォンの普及とソーシャルメディアの発達により、消費者の情報接触行動は大きく変化しました。消費者は、知りたいコトや欲しいモノに関する情報 を「自分から積極的に探す」ことがあたりまえ になりました。

BtoBビジネスでは、これまで「できるだけ多く顧客に会う」ことが大事とされていました。しかし今や、「忙しいから」と断られたり、逆に「なぜ用事もないの来るのか?」と心証を悪くされるようになりました。かつてはこうではありませんでした。買い手企業は営業マンと会うことで情報を収集していた からです。

ところが、今や多くのことはネットで調べれば事足りてしまいます。ご機嫌うかがいや、御用聞き営業の時代は終わったのです。

.png?width=548&height=312&name=img(1).png)

2.3 顧客が何に関心を持っているのか?

CMがスキップされ、バナー広告がクリックされず、メールマガジンも読まずにゴミ箱行き。広告だと思うと無視する習慣ができてきています。ここで、米国でのコンテンツマーケティングの権威であるジョー・ピュリッジ氏の言葉を紹介しましょう。皆さんが考えるべきは「顧客は何に関心をもっているのか?」です。

.png?width=410&height=251&name=img(2).png)

3. コンテンツマーケティングのメリットとデメリットとは?

コンテンツマーケティングのメリットとデメリットは、この図に示されているように、天秤にかけて比較することができます。

.png?width=800&height=566&name=img(7).png)

メリットの面では、まず潜在顧客と接点を持てることが大きな利点です。市場ニーズが顕在化していない商材を扱う場合でも、コンテンツを通じて関心を喚起し、自社の存在をアピールできます。また、双方向のコミュニケーションを積極的に行うことで、顧客インサイトを得られ、商品やサービスの改善に役立てられます。長期的な視点で見れば、コンテンツは資産として蓄積され、ブランディングにも貢献します。顧客のニーズを育てられるのもコンテンツマーケティングならではの強みと言えるでしょう。

一方でデメリットとしては、効果が出るまでに時間がかかることが挙げられます。短期的な売上アップは期待しにくく、コストに見合った効果を実感するまでには忍耐が必要です。また、質の高いコンテンツを継続的に制作するためには、専門的なスキルを持つ人材の確保やリソースの投入が欠かせません。ターゲットとなる顧客像を適切に設定できなければ、コンテンツが的を射ず、無駄な投資に終わるリスクもあります。

つまり、コンテンツマーケティングは長期的な視点に立ち、腰を据えて取り組むことが成功のカギになります。自社の強みを活かした独自のコンテンツを制作し、顧客との信頼関係を築きながら、ブランドの価値を高めていく。それがコンテンツマーケティングの本質であり、図の天秤が示す通り、メリットを最大化し、デメリットを最小限に抑えることが重要なのです。

コンテンツマーケティングのメリットとデメリットについてこちらお読みください。

関連記事:コンテンツマーケティングのメリット・デメリットを徹底解説!成功のコツも伝授

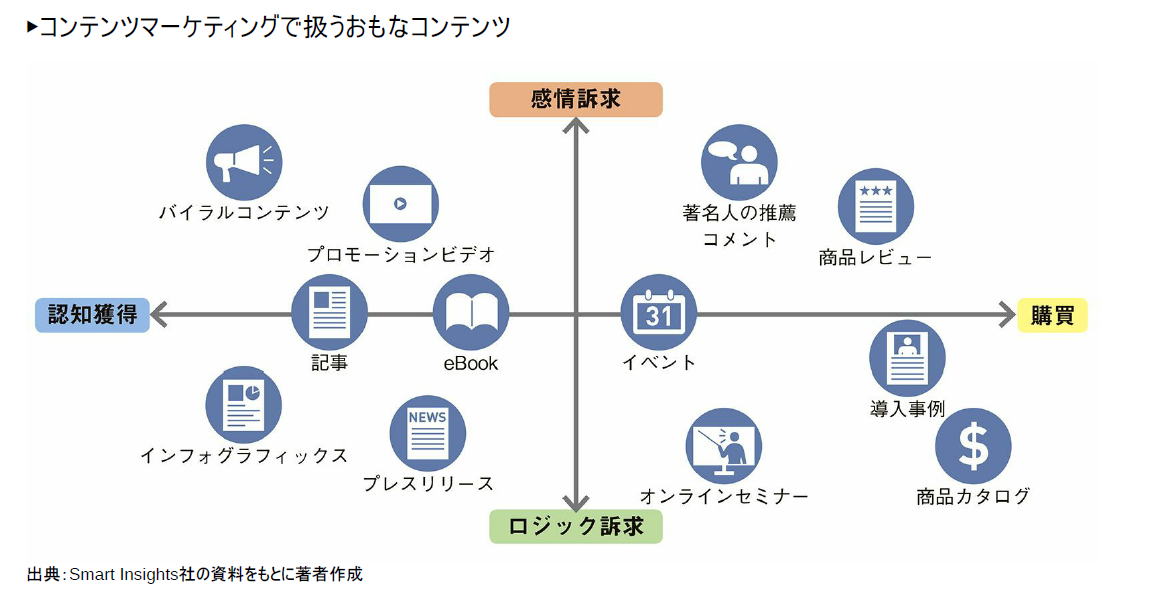

4. コンテンツマーケティングの種類と特徴

コンテンツマーケティングには、様々な種類のコンテンツがあり、それぞれ特徴や活用方法が異なります。主なコンテンツの種類とその特徴を理解することで、自社の目的やターゲットに合わせた最適なコンテンツを選択し、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

4.1. ブログ記事

| ビジネスブログの特徴 | |

|---|---|

| メリット | サイトへの集客に効果的、制作コストが安い |

| デメリット | 特になし |

| おすすめ商材・業界 | BtoC、BtoB商材全般 |

| コンテンツ提供方法 | ブログ運営して公開 |

ブログ記事は、最も一般的なコンテンツの種類の一つです。SEOに適しており、検索エンジン経由でのオーガニックトラフィックを獲得しやすいという特徴があります。また、比較的低コストで制作でき、定期的な更新により、読者との継続的な関係構築が可能です。

4.2. 動画コンテンツ

| 動画コンテンツの特徴 | |

|---|---|

| メリット | 配信者アップや購入単価アップに大きな効果 |

| デメリット | 制作にコストと時間がかかる |

| おすすめ商材・業界 | BtoC、BtoB商材全般 |

| コンテンツ提供方法 | 主に自社サイトに掲載、YouTubeなどの動画共有サイト |

動画コンテンツは、視覚的に訴求力が高く、製品やサービスの特徴を分かりやすく伝えることができます。YouTubeやSNSでの拡散性が高く、エンゲージメントの向上にも効果的です。ただし、制作コストや時間がかかるため、戦略的な活用が必要です。

4.3. インフォグラフィック

| インフォグラフィックスの特徴 | |

|---|---|

| メリット | ソーシャルメディアでシェアされやすい、被リンクを獲得しやすい |

| デメリット | デザインコストがかかる |

| おすすめ商材・業界 | あらゆる業界 |

| コンテンツ運用方法 | 制作したインフォグラフィックスはソーシャルメディア・Webサイト、メールマガジン、印刷媒体など に掲載可能 |

インフォグラフィックは、情報やデータを視覚的に表現したコンテンツです。複雑な情報を分かりやすく伝えることができ、SNSでのシェアやバックリンク獲得にも有効です。デザインのクオリティが重要となるため、専門性の高い制作スキルが求められます。

4.4. ホワイトペーパー

| eBook/ホワイトペーパーの特徴 | |

|---|---|

| メリット | サイトを訪問した見込み顧客の育成ができる |

| デメリット | 制作に時間と手間がかかる |

| おすすめ商材・業界 | BtoB商材全般、BtoCの高額商材(住宅、保険、人材、英会話など) |

| コンテンツ提供方法 | サイトからのダウンロード(主にPDFファイルとして提供) |

| ホワイトペーパー | eBook | |

|---|---|---|

| 分量 | 各トピックについて簡潔な説明を深い考察ひとくくりでボリューム多め | 時間のかぎられた読み手でも読みやすいボリューム |

| 内容 | テーマと定量的な情報に準うている | 業界トレンドなど、トピックに準うした内容。必ずしも調査ペースではない |

| 構成要素 | 文字か中心の論文・報告書的な体裁 | 写真やイラストなどビジュアルコンテンツを多用 |

| 文体 | アカデミック、学術的 | カジュアルでもつつきやすさを重視 |

| 業界 | おもにBtoB向き | おもにBtoC向け |

ホワイトペーパーは、特定のトピックについて詳細な情報を提供する資料です。専門的な知見を示すことで、企業の信頼性やオーソリティを高めることができます。主にB2B企業で活用され、リードジェネレーションやナーチャリング施策に効果的です。

関連記事:【2024年最新】ホワイトペーパーと動画の戦略的活用術: コンテンツマーケティングの新法則

4.5. ウェビナー

| オンラインセミナーの特徴 | |

|---|---|

| メリット | 遠方の顧客を相手にできる。自社の専門性のアピール。低コスト |

| デメリット | グループワークなど、参加者同士のコミュニケーションは困難 |

| おすすめ商材・業界 | BtoB業界全般、BtoCの一部 |

| コンテンツ提供方法 | おもにサイト上での動画配信 |

ウェビナーは、オンライン上でのセミナーやワークショップです。インタラクティブな性質により、参加者との直接的なコミュニケーションが可能です。製品やサービスの紹介、業界の最新トレンドの共有など、様々な目的で活用できます。

4.6. ケーススタディ

| 事例コンテンツの特徴 | |

|---|---|

| メリット | 購入への最後の一押しに効果的(コンバージョン率をアップ) |

| デメリット | 特になし |

| おすすめ商材・業界 | BtoC、BtoB全般 |

| コンテンツ提供方法 | 主に自社サイトに掲載(テキストや動画) |

ケーススタディは、自社の製品やサービスを導入した顧客事例を紹介するコンテンツです。実際の成果や課題解決のプロセスを示すことで、潜在顧客の信頼を獲得し、購買意欲を高めることができます。

これらのコンテンツを戦略的に組み合わせ、自社のコンテンツマーケティングに活用することが重要です。各コンテンツの特性を理解し、ターゲットオーディエンスのニーズや関心に合わせて、最適なコンテンツを選択しましょう。また、コンテンツの種類によって、必要なリソースやスキルが異なるため、自社の制作体制や予算に合わせた現実的な計画を立てることが成功への鍵となります。

関連記事:コンテンツマーケティングの種類を戦略的に選択し、最大効果を生み出す方法

5. コンテンツマーケティングの基本戦略と実践ステップ

5-1. 目的とゴールの設定

コンテンツマーケティングを始める前に、明確な目的とゴールを設定することが重要です。達成したい事業目標(売上、リード獲得数など)、コンテンツ施策のKPI(PV、シェア数、CV数など)、期間と予算の設定など、目的を数値化することで、進捗の把握と評価がしやすくなります。

| 項目 | 目的・ゴール | KPI | 期間 | 予算 |

|---|---|---|---|---|

| ブランド認知度向上 | ターゲット層の認知率を20%から50%に引き上げる | ウェブサイトのユニークビジター数:10,000/月 | 1年 | 500万円 |

| リード獲得 | 月間リード獲得数を100件から500件に増やす | - 資料請求数:200件/月 - ウェビナー参加者数:100名/回 - メールマガジン登録者数:1,000名/月 |

6ヶ月 | 300万円 |

| 顧客エンゲージメント向上 | 顧客満足度を70%から90%に引き上げる | - ブログ記事の平均滞在時間:3分以上 - ソーシャルメディアのシェア数:100件/記事 - メールマガジンの開封率:30%以上 |

1年 | 400万円 |

| 売上増加 | コンテンツマーケティング経由の売上を前年比50%増加させる | - コンテンツ経由の商品購入数:100個/月 - コンテンツ経由の問い合わせ数:50件/月 - コンテンツ経由の平均注文単価:5万円以上 |

1年 | 800万円 |

5-2. ターゲットの明確化とペルソナ設計

コンテンツマーケティングの第一歩は、ターゲットの特定とペルソナの設計です。年齢、性別、職業などのデモグラフィック情報、価値観やライフスタイルなどのサイコグラフィック情報、情報探索行動や購買行動などの行動特性を明確にし、ターゲットを具体的にイメージすることが重要です。

.png?width=800&height=332&name=img(8).png)

関連記事:【サンプルあり】ペルソナとは?マーケティングを組織的にスムーズに進める秘訣はここにあり!

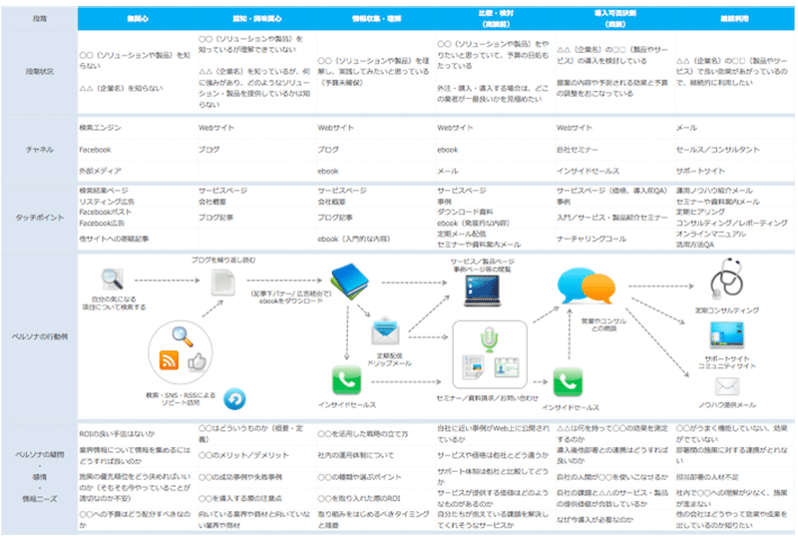

5-3. カスタマージャーニーマップの作成とコンテンツ設計

次に、ペルソナがたどる購買までの過程を可視化したカスタマージャーニーマップを作成します。認知段階、検討段階、決定段階、アフターケア段階など、各段階に適したコンテンツを設計し、ペルソナの課題に寄り添うトピックの選定、キーワードリサーチとSEO対策の実施、コンテンツフォーマットの選択などを行います。

5-4. コンテンツ制作と品質管理

設計に基づき、実際にコンテンツを制作していきます。文章の執筆とイラストや動画の作成、信頼性と専門性を高めるための根拠や事例の収集、読みやすさや視認性を高める構成やデザインなど、一貫した品質を保ちながら、効率的に制作を進める工夫が必要です。専門性の高い人材の起用と、制作プロセスの効率化がポイントとなります。

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 文章の執筆 | - ターゲットに合わせた文体と語彙の使用 - 読みやすい文章構成(段落、見出し、箇条書きなど) - 誤字脱字や文法的誤りのチェック |

| ビジュアルコンテンツの作成 | - イラスト、画像、動画などの質の確保 - ブランドイメージとの一貫性 - 著作権の確認と適切なクレジット表記 |

| 信頼性と専門性の向上 | - 根拠となるデータや事例の収集 - 専門家による監修や意見の取得 - 引用元の明記と適切なリンク設定 |

| 読みやすさと視認性の向上 | - 適切な文字サイズとフォントの選択 - 見出しや段落構成による情報の階層化 - ビジュアル要素の効果的な配置 |

| 品質管理プロセスの確立 | - 校正・編集工程の設定 - ファクトチェックと情報の正確性の確認 - 公開前の最終確認と承認プロセスの設定 |

| 制作プロセスの効率化 | - 制作スケジュールの管理 - タスク管理ツールの活用 - 外注先や協力者とのコミュニケーション管理 |

| 専門性の高い人材の起用 | - ライター、デザイナー、ディレクターなどの適切な人材配置 - 外部リソースの活用(フリーランス、制作会社など) - 社内スタッフのスキル向上と教育 |

コンテンツ制作に関する参考記事やホワイトペーパー

【2024年最新】オウンドメディアとは?企業の成長戦略を加速させる最強のコンテンツマーケティング手法

【保存版】企業のコンテンツ制作を成功に導く実践的ノウハウ大全

コンテンツ大量消費時代における効率的なコンテンツ制作の進め方

メールマーケティング完全ガイド~メールマーケティングを駆使してマーケティング、営業成果をあげよう

5-5. コンテンツ配信・流通の最適化

制作したコンテンツを戦略的に配信・流通させることが重要です。自社メディア(ウェブサイト、ブログ)での公開、メールマガジンやSNSでの情報発信、外部メディアへのPR、インフルエンサーとのコラボレーションなど、目的や対象に応じて、最適な配信チャネルを選択し、コンテンツのリーチを最大化しましょう。

.png?width=800&height=415&name=img(12).png)

コンテンツの配信に関してはこちらの記事やホワイトペーパーを参考にしてください

【2024年最新】SEOとは?SEO対策の基本から具体的な方法までを徹底解説!

オンライン時代に選ばれるためにやるべきコンテンツSEOとは?

5-6. 効果測定と継続的な改善

コンテンツマーケティングの効果を測定し、改善に活かすことが重要です。アクセス解析ツールの活用、コンテンツごとのエンゲージメント指標の分析、ソーシャルメディアでのシェア数やコメント数の把握、定性的フィードバックの収集と分析など、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図ることが成功のカギとなります。

.png?width=800&height=430&name=img(24).png)

6. 事例から学ぶコンテンツマーケティングの成功ポイント

6.1 海外の成功事例

6-1-1. HubSpotのインバウンドマーケティングブログ

マーケティングオートメーションツールの雄、HubSpot。中でも同社のブログコンテンツは圧巻の出来栄えで、SEOやソーシャルメディア、コンテンツ制作のノウハウなど、マーケター必読の情報が満載です。徹底的な顧客視点で、見込み客の悩みに寄り添う姿勢が随所に感じられる秀作揃いです。

6-1-2. Salesforceのカスタマーサクセスストーリー

CRM業界のリーディングカンパニー、Salesforce。同社はウェブサイト上に「Customer Success」と銘打ったコンテンツハブを設け、ユーザー企業へのインタビュー記事を多数掲載しています。導入効果や活用のコツが赤裸々に語られるこれらの記事は、実際の顧客の生の声を伝える説得力抜群のコンテンツです。

6-1-3. Slackのリモートワークガイド

ビジネスチャットツールの代名詞ともいえるSlack。2020年のパンデミックを機に、同社は在宅勤務に関する様々なコンテンツを公開しました。中でも「The Ultimate Guide to Remote Work」と題したガイドブックは、リモートワークを推進する企業必携の一冊です。Slack自身の経験に基づく知見の数々は、説得力に富んでいます。

6-2. 国内の成功事例

6-2-1. Chatwork

Chatworkはコンテンツマーケティング戦略として、業界のトレンド、リモートワーク、チームコラボレーションに関する知識を共有するブログやウェビナーを活用しました。これにより、彼らは製品の有用性を強調し、特にリモートワークが急速に広がる中で、製品の必要性を訴えました。この取り組みは、ウェブサイトの訪問者数増加とリード生成に寄与し、ブランド認知度を高める効果をもたらしました。

6-2-2. パナソニックグループ

パナソニックは、ビジネス向けウェブサイトや専用のソーシャルメディアアカウントを通じて、業務用の照明設備、AV機器などの導入事例を共有しています。これにより、パナソニック製品の性能特長や導入による効果、エネルギー効率の良さなどを詳しく伝えています。顧客の声を紹介することで、製品の専門性と信頼性を強調し、他社製品との差別化を図っています。

6-2-3 富士通株式会社

富士通は、最新のITソリューションやデジタルトランスフォーメーションに関するコンテンツをブログで定期的に更新し、業界の最新動向や技術革新に関する情報を提供、ケーススタディやホワイトペーパーを通じて、自社製品やサービスの専門知識を示し、顧客との信頼関係を築いています。

6-2-4 ダイキン工業株式会社:イノーバ事例

ダイキン工業は、法人向けメンテナンス・保守サービスを担うサービス本部のWebサイトを刷新、空調機器の使用に関する課題解決情報を充実させ、顧客の悩みやニーズに寄り添ったコンテンツを展開しています。その結果、Webサイトのアクセス数が前年比120~130%に増加し、リード獲得から商談化、見積もり提出までの流れが確立されました。営業担当者がコンテンツを活用した提案を行うなど、Webサイトを営業ツールとしても活用しています。

関連記事:BtoCコンテンツマーケティング完全ガイド|15の成功事例から学ぶ顧客を惹きつける秘訣

7. コンテンツマーケティングのトレンドと今後の展望

7.1. AIやデータ活用の重要性

今後のコンテンツマーケティングにおいて、AIやデータの活用が新たな可能性を切り開くと期待されています。AIを活用したコンテンツ制作の自動化、データ解析による効果測定の高度化、パーソナライズされたコンテンツ配信の実現など、技術の進歩がコンテンツマーケティングの進化を後押しするでしょう。

7.2. パーソナライズ化とオーディエンス・ターゲティング

パーソナライズ化は、ユーザーとの関係性を深化させる鍵となります。セグメント別の最適化されたコンテンツ配信、リアルタイムデータに基づくダイナミックなコンテンツ生成、ユーザー一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションの実現など、パーソナライズ化の進展が期待されます。

7.3. インタラクティブコンテンツの台頭

クイズやアンケートなど参加型コンテンツの活用、VRやARを取り入れた没入感のあるコンテンツ体験、ゲーミフィケーションによるエンゲージメントの向上など、インタラクティブ性がユーザーの能動的な関与を引き出すトレンドとなっています。

7.4. コンテンツ制作プロセスの自動化

AIライターによる記事の自動生成、動画制作の自動編集ツールの登場、コンテンツ品質チェックの自動化など、制作プロセスの自動化が効率性と生産性を高める可能性を秘めています。技術の進歩を取り入れながら、高品質なコンテンツを効率的に生み出していくことが求められます。

7.5. ソートリーダーシップの必要性

AIの進化によりコンテンツ制作のハードルが下がる中、ますます重要になるのがソートリーダーシップです。自社の専門性や独自の視点を活かし、業界の課題やトレンドを提言していくことで、他社との差別化を図ることができます。単なるコンテンツの量産ではなく、オリジナリティのある価値ある情報を発信し続けることが、AIの時代のコンテンツマーケティングでは不可欠だと言えるでしょう。

こちらの記事もお読みください。

今注目のソートリーダーシップとは?意味や注目されている理由、メリットなどを解説

コンテンツマーケティングの未来を見据えると、技術の活用と並行して、ブランディングやソートリーダーシップといった要素がますます重要になっていくことがわかります。自社ならではの強み・独自性を追求しつつ、時代の変化を捉えたコンテンツ戦略を展開していく。それこそがこれからのコンテンツマーケティングに求められる視点だと言えるのではないでしょうか。

8. コンテンツマーケティングに役立つツールと勉強法

8.1. コンテンツ企画・制作ツール

コンテンツ企画・制作において、多様なツールを活用することで効率的かつ高品質なコンテンツを生み出すことができます。キーワードリサーチツールとしてはGoogle Keyword PlannerやUbersuggestなどが有用で、ユーザーのニーズや関心を把握する上で欠かせません。コンテンツ制作の現場では、TrelloやAsanaなどのプロジェクト管理ツールを用いてタスクの可視化や進捗管理を行うことが一般的です。また、CanvaやAdobe Creative Cloudなどのデザインツールを活用することで、ビジュアル面での訴求力を高めることも可能でしょう。これらのツールを効果的に組み合わせることが、質の高いコンテンツを生み出すための鍵となります。

8.2. SEO対策ツール

検索エンジン最適化(SEO)は、コンテンツマーケティングの重要な要素の一つです。AhrefsやSEMrushなどのSEO解析ツールを用いることで、自社コンテンツの検索順位や競合サイトとの比較分析が可能となります。また、Moz Link Explorerなどの被リンク分析ツールを活用することで、自社サイトの権威性や関連性を高めるための施策を講じることもできます。これらのツールから得られる情報を基に、効果的なSEO施策を立案・実行し、自社コンテンツの検索エンジンでの露出を高めていくことが重要です。

8.3. 効果測定・分析ツール

コンテンツマーケティングの効果を測定し、改善につなげるためには、データ分析が欠かせません。Google Analyticsをはじめとするウェブ解析ツールを用いることで、ユーザーの行動分析やコンテンツパフォーマンスの評価、改善点の特定などが可能となります。また、HotjarやCrazyeggなどのヒートマップツールを活用することで、ユーザーのページ内での動きを可視化し、より深い理解を得ることもできるでしょう。これらのツールを駆使しながら、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図ることが成功への道筋となります。

8.4. スキルアップのための勉強法

コンテンツマーケティングのスキルを磨くためには、日々の学習が欠かせません。インターネット上には、ブログ記事、ウェビナー、オンラインコースなど、豊富な学習リソースが存在します。イノーバのブログやHubspot Blogなどの定評あるブログをチェックしたり、業界イベントやウェビナーに参加したりすることで、最新のトレンドや事例について学ぶことができます。

また、オンラインでマーケティングスキルを学べるプラットフォームとして、HubSpot AcademyやGoogle デジタルワークショップが注目されています。HubSpot Academyでは、インバウンドマーケティングを中心に、コンテンツ制作からソーシャルメディア、メールマーケティングまで幅広いトピックを扱ったコースが無料で提供されています。一方、Google デジタルワークショップは、Googleのツールやサービスをベースにしたデジタルマーケティングのスキルを身につけることができ、修了証明書の取得も可能です。これらのプラットフォームを活用することで、体系的にマーケティングスキルを習得することができるでしょう。

自身の関心や課題に合わせて、最適な学習方法を選択し、継続的に知識やスキルを高めていくことが重要です。

関連記事:【保存版】コンテンツマーケティングを勉強したい人へのロードマップ|プロが伝授する最短最速マスター法

私の書籍もぜひお読みください:

- いちばんやさしいコンテンツマーケティングの教本

コンテンツマーケティングの実践方法についての決定版。イノーバ代表である宗像の執筆。「やさしい」とありますが、その内容は決して初心者向けにとどまっていません。(⇒試し読みはこちらから) - 商品を売るな

国内外の事例を紹介しながら、コンテンツマーケティングの全貌を分かりやすく解説。マーケティング担当者のほか、経営者が直接手に取る書籍としてもお薦め。イノーバ代表・宗像の著作。(⇒試し読みはこちらから)

9. コンテンツマーケティングの課題と解決策

コンテンツマーケティングを実施する上で、様々な課題に直面することがあります。これらの課題を認識し、適切な解決策を講じることが、コンテンツマーケティングの成功につながります。ここでは、代表的な課題とその解決のためのヒントや方法論を紹介します。

9.1. コンテンツの質の確保

課題:コンテンツの質が低い場合、読者の興味を引きつけられず、エンゲージメントの低下につながります。 解決策:

- ターゲットオーディエンスのニーズや関心に合致したトピックを選択する

- 信頼性の高い情報源を使用し、オリジナリティのあるコンテンツを制作する

- 制作プロセスにおいて、品質管理とチェック体制を整備する

9.2. コンテンツ制作のコストと時間

課題:質の高いコンテンツ制作には、多くの時間とコストがかかります。 解決策:

- コンテンツ制作の一部を外注し、社内リソースの最適化を図る

- コンテンツの種類や配信頻度を戦略的に選択し、効率的な制作体制を整える

- コンテンツの再利用やリパッケージにより、制作コストを抑える

9.3. ROIの測定と改善

課題:コンテンツマーケティングの投資対効果(ROI)を測定し、改善につなげることが難しい。 解決策:

- 明確なKPIを設定し、定期的にデータを分析・評価する

- 効果の高いコンテンツの特徴を分析し、今後の制作に活かす

- A/Bテストなどを実施し、継続的な改善を図る

9.4. 組織内の連携と理解

課題:コンテンツマーケティングの重要性や役割について、組織内の理解が不足している。 解決策:

- 経営陣やステークホルダーに対し、コンテンツマーケティングの意義と期待効果を明確に伝える

- 部門間の連携を強化し、コンテンツ制作やプロモーションにおける協力体制を整える

- コンテンツマーケティングに関する社内勉強会や研修を実施し、理解と関与を深める

9.5. コンテンツの差別化

課題:競合他社との差別化が難しく、コンテンツが埋もれてしまう。 解決策:

- 自社の強みや独自の視点を活かしたコンテンツを制作する

- ターゲットオーディエンスのペルソナを明確にし、ニーズに合致したコンテンツを提供する

- インタラクティブ性の高いコンテンツや、ユニークなフォーマットを取り入れる

これらの課題に対処し、解決策を実行することで、コンテンツマーケティングの効果を最大化することができます。課題の特定と解決には、継続的なモニタリングと改善が不可欠です。自社の状況に合わせて、適切な方法論を選択し、コンテンツマーケティングの成功に向けて取り組んでいきましょう。

関連記事:コンテンツマーケティングが失敗する7つの理由と、克服のための戦略

10. まとめ:コンテンツマーケティング成功のカギ

本記事では、コンテンツマーケティングの基本概念から、戦略立案、実践のステップ、成功事例、トレンドまで、幅広い内容を網羅してきました。ここで、ピラー記事の内容を振り返り、コンテンツマーケティング成功のための重要ポイントを再確認しましょう。

- コンテンツマーケティングは、顧客に価値を提供し、信頼関係を構築するためのアプローチです。

- 自社の強みや独自性を活かし、ターゲットオーディエンスのニーズに合致したコンテンツを制作することが重要です。

- 明確な目的とゴールを設定し、ペルソナを明確にした上で、戦略的なコンテンツ設計を行います。

- ブログ記事、動画、インフォグラフィックなど、様々な種類のコンテンツを組み合わせ、効果的に活用します。

- コンテンツ制作において、品質管理と継続的な改善が不可欠です。

- コンテンツの配信・流通を最適化し、適切なチャネルを通じてターゲットオーディエンスにリーチします。

- KPIを設定し、データ分析に基づいて効果測定と改善を行います。

- AIやデータ活用、パーソナライズ化など、最新のトレンドを取り入れながら、戦略を進化させていきます。

関連記事:BtoBマーケティングを体系的に学ぶ

コンテンツマーケティングに取り組む企業の皆様へ:

コンテンツマーケティングは、一朝一夕で成果を上げることはできません。継続的な取り組みと改善が必要です。自社の強みを活かし、顧客に真の価値を提供することに注力してください。そのためには、組織全体でコンテンツマーケティングの重要性を理解し、協力体制を整えることが不可欠です。

また、常に変化し続けるデジタル環境に適応するため、新しい技術やトレンドにアンテナを張り、柔軟に戦略を調整していくことが求められます。顧客との対話を大切にし、フィードバックを活かしながら、コンテンツの質を高めていきましょう。

コンテンツマーケティングは、顧客との長期的な関係構築と、ブランドの価値向上に寄与する戦略的アプローチです。一歩ずつ着実に進みながら、自社ならではのコンテンツマーケティングを展開していくことが、成功への道筋となるでしょう。

本記事が、皆様のコンテンツマーケティングの取り組みにおいて、一助となれば幸いです。顧客に寄り添い、価値あるコンテンツを届け続けることで、着実に成果を上げていかれることを心より願っています。

コンテンツマーケティングに関するご相談を承ります。

いかがでしたか?コンテンツマーケティングの概要は理解できたでしょうか。

イノーバでは、BtoBマーケティングのノウハウを持つコンサルタントが、御社の抱える課題について検討し、御社にあわせたコンテンツマーケティングのプラン作りをお手伝いします。また、コンテンツ制作・運用、マーケティングオートメーション導入支援など、企業のマーケティングDXを総合的に支援しています。ぜひ、お問い合わせ下さい。

コンテンツマーケティングに関するFAQ

コンテンツマーケティングに関して、よくある質問をまとめました。

- B2B(IT業界):シスコシステムズの「Cisco Newsroom」

- 小売業:ウェストエルムの「Front + Main」ブログ

- 旅行業:エアビーアンドビーの「Airbnbマガジン」

- 金融業:アメリカン・エキスプレスの「OPEN Forum」

- 食品業:ケロッグ社の「Special K」キャンペーン

- 自動車業:テスラモーターズの「Tesla Blog」

- ヘルスケア業:メイヨークリニックの「Sharing Mayo Clinic」ブログ これらの企業は、自社の専門性を生かし、顧客に価値あるコンテンツを提供することで、ブランド認知度の向上とエンゲージメントの強化に成功しています

A34. コンテンツマーケティングの主な課題は以下の通りです。

1. 質の高いコンテンツを一貫して制作することの難しさ。2. ROIの測定と効果の可視化の難しさ。3. 適切な人材の確保と育成。4. 組織全体でのコンテンツマーケティングの理解と協力の獲得。5. 急速に変化する技術やトレンドへの対応。6. 競合他社との差別化。これらの課題を克服するためには、明確な戦略、適切なリソース配分、継続的な学習と改善が必要です。

A39. 最新のコンテンツマーケティングのトレンドは以下の通りです。

- インタラクティブコンテンツの台頭:クイズ、アンケート、診断ツールなど、ユーザーの参加を促すコンテンツが人気を集めています。

- ビデオコンテンツの重要性の高まり:動画プラットフォームの普及により、ビデオコンテンツの需要が高まっています。

- パーソナライゼーションの進化:AIやビッグデータを活用し、個々のユーザーに最適化されたコンテンツ提供が進んでいます。

- ユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用:インフルエンサーやファンが制作したコンテンツを活用することで、信頼性とエンゲージメントを高めることができます。

- ポッドキャストの人気上昇:オーディオコンテンツであるポッドキャストが、通勤時間などに気軽に楽しめるコンテンツとして注目を集めています。

A40. コンテンツマーケティングの成功を測定するための主な指標は以下の通りです。

- トラフィック:ウェブサイトやブログへの訪問者数、ページビュー数、ユニークビジター数など。

- エンゲージメント:滞在時間、ページ滞在率、コメント数、シェア数、いいね数など。

- リード獲得:問い合わせ数、ニュースレター登録数、資料請求数など。

- コンバージョン:製品の購入数、申し込み数、登録数など。

- SEO:検索順位、オーガニックトラフィック、バックリンク数など。

- ブランド認知度:ブランド検索数、ソーシャルメディア上での言及数など。

- カスタマーライフタイムバリュー:コンテンツによって獲得した顧客の生涯価値。

これらの指標を定期的に追跡し、改善点を特定することが重要です。また、各指標をビジネス目標と関連付けて評価することが求められます。

A43. コンテンツマーケティングにおけるデータ活用は、戦略の立案、コンテンツの最適化、効果測定などに役立ちます。主なデータ活用方法は以下の通りです。

- ターゲットオーディエンスの理解:ウェブ解析、ソーシャルメディア分析、アンケートなどを通じて、ターゲットオーディエンスの行動や嗜好を把握する。

- コンテンツ制作の最適化:人気コンテンツの特徴を分析し、競合他社のコンテンツを調査することで、効果的なコンテンツ制作につなげる。

- パーソナライゼーション:行動データや嗜好データに基づいて、個々のユーザーに最適化されたコンテンツを提供する。

- 効果測定とROIの算出:各種指標を追跡し、コンテンツマーケティングの効果を定量的に評価する。

データ活用には、ウェブ解析ツール、ソーシャルメディア管理ツール、CRM、マーケティングオートメーションツールなどが用いられます。

A44. メールニュースレターは、コンテンツマーケティングにおいて重要な役割を果たします。主な役割は以下の通りです。

- 顧客関係の維持・強化:定期的にメールを送ることで、顧客とのコミュニケーションを維持し、ブランドへの親近感を高めることができます。

- トラフィックの増加:ニュースレター内のリンクをクリックすることで、ウェブサイトへのトラフィックを増加させることができます。

- エンゲージメントの向上:価値あるコンテンツを提供することで、顧客のエンゲージメントを高めることができます。

- リードナーチャリング:関心度に応じて適切なコンテンツを提供することで、見込み客を育成し、購入に導くことができます。

- 顧客データの収集:メールのクリック率や開封率を分析することで、顧客の嗜好や行動を理解することができます。

メールニュースレターを効果的に活用するには、セグメンテーション、パーソナライゼーション、A/Bテストなどの手法が用いられます。

A45. カスタマージャーニーマッピングは、顧客が製品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連のプロセスを可視化することを指します。コンテンツマーケティングにおいては、各段階に応じた適切なコンテンツを提供することが重要です。一般的なカスタマージャーニーの段階は以下の通りです。

- 認知段階:ブランドや製品の存在を知る段階。ブログ記事、ソーシャルメディア投稿、動画などの上位ファネルコンテンツが効果的。

- 興味関心段階:製品やサービスに興味を持ち、情報収集を開始する段階。ホワイトペーパー、eブック、ウェビナーなどの中位ファネルコンテンツが有効。

- 検討段階:競合他社との比較検討を行う段階。ケーススタディ、デモ、無料トライアルなどの下位ファネルコンテンツが効果的。

- 購入段階:製品やサービスの購入を決定する段階。カスタマーレビュー、FAQ、オンボーディングコンテンツなどが有効。

- アドボカシー段階:満足した顧客が他者にブランドを推奨する段階。ユーザー生成コンテンツ、カスタマーストーリー、リファラルプログラムなどが効果的。

カスタマージャーニーマッピングを行うことで、各段階に最適化されたコンテンツ戦略を立案し、効果的なコンテンツマーケティングを実践することができます。

A46. AIはコンテンツマーケティングのさまざまな側面で活用されています。主な活用方法は以下の通りです。

- コンテンツ生成:AIを用いて、記事やヘッドラインの自動生成、言語変換などが可能になります。ただし、最終的な品質チェックは人間が行う必要があります。

- コンテンツの最適化:AIを用いて、SEOに適したキーワードの選定、記事の構成最適化、読みやすさの向上などを行うことができます。

- パーソナライゼーション:ユーザーの行動や嗜好に基づいて、AIが最適なコンテンツを推奨することができます。

- 画像認識:AIを用いて、画像やビデオ内のオブジェクトを認識し、適切なタグ付けやメタデータの自動生成が可能になります。

- 感情分析:AIを用いて、ユーザーの反応やコメントから感情を分析し、コンテンツの改善に役立てることができます。

AIの活用には、自然言語処理、機械学習、深層学習などの技術が用いられます。ただし、AIはあくまでもツールであり、コンテンツの最終的な品質は人間の創造性とジャッジメントに依存することを忘れてはいけません。

A47. インタラクティブコンテンツは、ユーザーの能動的な参加を促すコンテンツのことを指します。主な種類と効果は以下の通りです。

- クイズ・診断ツール:ユーザーの知識やスキル、嗜好を診断するコンテンツ。エンゲージメントの向上とリードジェネレーションに効果的。

- インタラクティブ動画:ユーザーの選択に応じて展開が変化する動画コンテンツ。没入感の向上とエンゲージメントの向上に効果的。

- インタラクティブEブック:ユーザーの操作に応じてコンテンツが変化するデジタルブック。情報提供とエンゲージメントの向上に効果的。

- ゲーミフィケーション:ゲーム的要素を取り入れたコンテンツ。ユーザーの興味関心の喚起とエンゲージメントの向上に効果的。

- アンケート・投票:ユーザーの意見や嗜好を収集するコンテンツ。エンゲージメントの向上とユーザー理解に効果的。

インタラクティブコンテンツは、ユーザーの能動的な参加を促すことで、エンゲージメントの向上、滞在時間の増加、情報収集、リードジェネレーションなどの効果が期待できます。一方で、制作コストと工数が高くなる傾向があるため、戦略的な活用が求められます。

A48. Webアクセシビリティとは、障がい者を含むすべてのユーザーが、ウェブコンテンツにアクセスし、操作できるようにすることを指します。コンテンツマーケティングにおいては、以下の理由からアクセシビリティを確保することが重要です。

- 法令遵守:国や地域によっては、アクセシビリティに関する法律や規制が存在します。

- ユーザー体験の向上:アクセシビリティを確保することで、すべてのユーザーに快適なコンテンツ体験を提供できます。

- SEOの改善:アクセシブルなコンテンツは、検索エンジンのインデックス化とランキング向上に有利に働きます。

- ブランドイメージの向上:アクセシビリティへの配慮は、ブランドの社会的責任を示すものであり、企業イメージの向上につながります。

アクセシビリティを確保するためには、WAI-ARIA準拠のマークアップ、十分なコントラスト比、代替テキストの提供、キーボードのみでの操作可能性などに配慮する必要があります。

A49. コンテンツマーケティングにおいては、さまざまなスキルが重要となります。主なスキルは以下の通りです。

- ライティング:説得力があり、読みやすく、SEOに最適化された記事やコピーを書くスキル。

- 編集:コンテンツの品質を維持し、ブランドの声を一貫させるための編集スキル。

- SEO:検索エンジンに最適化されたコンテンツを制作するためのスキル。

- データ分析:コンテンツのパフォーマンスを測定し、改善点を特定するためのデータ分析スキル。

- プロジェクト管理:複数のステークホルダーやタスクを調整し、コンテンツを円滑に制作・公開するためのスキル。

- デザイン:視覚的に訴求力のあるコンテンツを制作するためのグラフィックデザインスキル。

- マーケティング戦略:コンテンツマーケティングを全体的なマーケティング戦略に統合するためのスキル。

これらのスキルを社内で育成するか、外部リソースを活用することが求められます。また、継続的な学習と改善が欠かせません。

A50. コンテンツマーケティングにおいて、コミュニティは重要な役割を果たします。主な役割は以下の通りです。

- エンゲージメントの向上:コミュニティ内での対話やユーザー同士の交流により、ブランドへのエンゲージメントが高まります。

- ユーザー生成コンテンツの獲得:コミュニティメンバーによるレビュー、投稿、口コミなどのユーザー生成コンテンツを獲得できます。

- 顧客理解の深化:コミュニティでのユーザーの声を通じて、顧客のニーズや課題をより深く理解することができます。

- カスタマーサポート:コミュニティ内でのユーザー同士の助け合いにより、カスタマーサポートの負荷を軽減できます。

- ブランドロイヤルティの向上:コミュニティへの所属感やブランドとの共感により、ブランドロイヤルティが高まります。

コミュニティを活性化するためには、明確な目的の設定、積極的なモデレーション、有益なコンテンツの提供、影響力のあるメンバーの巻き込みなどが求められます。また、コミュニティからの学びを他のマーケティング活動にも反映させることが重要です。

A51. インフルエンサーマーケティングは、コンテンツマーケティングにおいて重要な役割を果たします。主な役割は以下の通りです。

- リーチの拡大:インフルエンサーの持つフォロワーに対して、ブランドのメッセージを効果的に届けることができます。

- 信頼性の向上:インフルエンサーの推奨は、ユーザーにとって信頼性の高い情報源として受け取られます。

- ターゲティングの精度向上:インフルエンサーの持つオーディエンスは、しばしば特定の興味関心を持つセグメントであり、ターゲティングの精度が高まります。

- ユーザー生成コンテンツの獲得:インフルエンサーによるレビューや投稿は、質の高いユーザー生成コンテンツとなります。

- エンゲージメントの向上:インフルエンサーとそのフォロワーとのつながりにより、コンテンツへのエンゲージメントが高まります。

インフルエンサーマーケティングを成功させるためには、ブランドとの価値観の一致、長期的な関係構築、創造性の尊重、成果の適切な測定などが求められます。また、インフルエンサーの選定においては、フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率や専門性なども考慮する必要があります。

A52. ビジュアルコンテンツは、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。主な理由は以下の通りです。

- 情報の伝達力:人間の脳は、視覚情報を文字情報よりも速く処理します。ビジュアルコンテンツは、複雑な情報を簡潔に伝えることができます。

- 注意の喚起:ビジュアルコンテンツは、テキストコンテンツよりも注意を引きつけやすく、ユーザーの興味関心を喚起します。

- 感情への訴求:画像や動画は、感情に直接的に訴えかけることができ、ユーザーとの深い共感を生み出すことができます。

- 共有の促進:ビジュアルコンテンツは、ソーシャルメディア上で共有されやすく、コンテンツの拡散を促進します。

- ブランドの差別化:質の高いビジュアルコンテンツは、ブランドの個性を表現し、競合他社との差別化を図ることができます。

効果的なビジュアルコンテンツを制作するためには、ブランドガイドラインとの一貫性、ターゲットオーディエンスへの適合性、モバイルフレンドリーなデザイン、アクセシビリティへの配慮などが求められます。また、インフォグラフィック、動画、インタラクティブコンテンツなど、多様なフォーマットを活用することが重要です。

A53. コンテンツマーケティングとPRは、どちらもブランド認知の向上を目的とする点で共通していますが、いくつかの重要な違いがあります。

- 目的:コンテンツマーケティングは主に顧客とのエンゲージメントと関係構築を目的とするのに対し、PRは主にブランドイメージの管理と危機管理を目的とします。

- ターゲットオーディエンス:コンテンツマーケティングは主に顧客や見込み客をターゲットとするのに対し、PRはステークホルダー全般(メディア、投資家、従業員、地域社会など)をターゲットとします。

- コンテンツの種類:コンテンツマーケティングはブログ記事、ビデオ、ソーシャルメディア投稿など、多様なコンテンツを活用するのに対し、PRはプレスリリース、記者会見、インタビューなど、メディア向けのコンテンツが中心となります。

- 測定指標:コンテンツマーケティングはウェブトラフィック、エンゲージメント率、リード獲得数など、デジタル指標を重視するのに対し、PRはメディア露出、メッセージの浸透度、危機管理の成否などを重視します。

ただし、近年ではコンテンツマーケティングとPRの境界は曖昧になりつつあります。両者を統合的に活用し、一貫したブランドストーリーを伝えることが求められています。

A54. コンテンツマーケティングにおいて、ターゲットオーディエンスを適切に設定することは非常に重要です。主な設定方法は以下の通りです。

- 人口統計学的情報:年齢、性別、居住地、収入、教育水準など、基本的な人口統計学的情報に基づいてセグメンテーションを行います。

- 行動特性:ウェブサイトでの行動、購買履歴、コンテンツ消費行動など、ユーザーの行動データに基づいてセグメンテーションを行います。

- 心理特性:価値観、ライフスタイル、性格特性など、ユーザーの心理的な特性に基づいてセグメンテーションを行います。

- ニーズと課題:ユーザーが抱えるニーズや課題に基づいてセグメンテーションを行います。

- カスタマージャーニー:カスタマージャーニーの各段階(認知、検討、購入、アドボカシーなど)に応じてセグメンテーションを行います。

これらの情報を組み合わせ、ペルソナ(理想的な顧客像)を作成することが効果的です。ペルソナには、名前、写真、背景ストーリー、目標、課題、情報源などを具体的に設定します。また、ターゲットオーディエンスの設定は、データに基づいて継続的に見直し、修正していくことが重要です。

A55. ブランドストーリーテリングは、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。主な理由は以下の通りです。

- 差別化:ブランドストーリーは、製品やサービスの機能的な特徴だけでなく、ブランドの個性や価値観を伝えることで、競合他社との差別化を図ることができます。

- 感情的つながり:ストーリーは、ユーザーの感情に訴えかけ、ブランドとの深い感情的つながりを生み出すことができます。

- 記憶に残る:ストーリーは、単なる情報よりも記憶に残りやすく、ブランドの印象を長期的に定着させることができます。

- 共感の獲得:ストーリーは、ユーザーとの共通点を見出し、共感を獲得することができます。

- 一貫性の確保:ブランドストーリーは、様々なコンテンツやチャネルを通じて一貫したメッセージを伝えることができます。

効果的なブランドストーリーを作るためには、ブランドの起源や歴史、ミッションやビジョン、独自の価値提案、顧客との関係性などを明確にする必要があります。また、ストーリーは、オーセンティックで共感を呼ぶものでなければなりません。ストーリーは、ブログ記事、ビデオ、ソーシャルメディア投稿、広告など、様々なコンテンツフォーマットを通じて伝えることができます。

A58. マーケティングオートメーションは、コンテンツマーケティングにおいて非常に有効なツールです。主な活用方法は以下の通りです。

- リードナーチャリング:見込み客の行動に応じて、適切なコンテンツを自動的に配信することで、効果的なリードナーチャリングを実現できます。

- セグメンテーション:ユーザーの属性や行動に基づいてセグメンテーションを行い、パーソナライズされたコンテンツを配信できます。

- スコアリング:ユーザーのエンゲージメントや行動に基づいてスコアリングを行い、優先度の高いリードを特定できます。

- A/Bテスト:異なるバージョンのコンテンツを自動的に配信し、より効果の高いバージョンを特定できます。

- レポーティング:コンテンツのパフォーマンスを自動的に追跡し、レポートを生成することで、データに基づく意思決定を支援します。

マーケティングオートメーションを活用することで、コンテンツマーケティングのパーソナライゼーション、効率化、最適化を図ることができます。ただし、オートメーションに頼りすぎず、人間らしいコミュニケーションを維持することも重要です。

SEO(検索エンジン最適化)は、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。主な理由は以下の通りです。

- オーガニックトラフィックの獲得:SEOにより、検索エンジンからの自然な流入(オーガニックトラフィック)を増やすことができます。

- ユーザー体験の向上:SEOは、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツを提供することを重視するため、ユーザー体験の向上につながります。

- ブランド認知の向上:検索結果の上位に表示されることで、ブランドの認知度や信頼性が高まります。

- 長期的な効果:SEOの効果は、広告とは異なり、長期的に持続します。

- コストの最適化:オーガニックトラフィックは、広告に比べてコスト効率が良いため、マーケティング予算の最適化につながります。

SEOを効果的に実施するためには、キーワード調査、コンテンツの最適化、リンクビルディング、テクニカルSEOなどが必要です。また、検索エンジンのアルゴリズムは常に変化しているため、継続的な学習と改善が欠かせません。

パーソナライゼーションは、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。主な理由は以下の通りです。

- 関連性の向上:ユーザーの興味関心や行動に基づいてパーソナライズされたコンテンツは、ユーザーにとってより関連性が高いものとなります。

- エンゲージメントの向上:パーソナライズされたコンテンツは、ユーザーのエンゲージメントを高め、滞在時間の増加やコンバージョン率の向上につながります。

- 顧客ロイヤルティの向上:パーソナライズされた体験を提供することで、顧客満足度とロイヤルティが高まります。

- データの活用:パーソナライゼーションには、ユーザーデータの収集と分析が不可欠であり、データドリブンなマーケティングを推進することができます。

パーソナライゼーションを実施するためには、ユーザーデータの収集、セグメンテーション、コンテンツの動的生成などが必要です。また、パーソナライゼーションには、プライバシーへの配慮とユーザーの同意が不可欠です。

A61. コンテンツマーケティングにおけるパーソナライゼーションには、ルールベースと機械学習ベースの2つのアプローチがあります。

- ルールベースのパーソナライゼーション:

- 事前に定義されたルール(条件分岐)に基づいてコンテンツを配信します。

- シンプルで理解しやすく、導入が比較的容易です。

- 複雑なパターンや例外への対応が難しい場合があります。

- 機械学習ベースのパーソナライゼーション:

- ユーザーの行動データをもとに、機械学習アルゴリズムがパターンを発見し、最適なコンテンツを予測します。

- 複雑なパターンや変化に対応することができます。

- 大量のデータと専門的な知識が必要となります。

- ブラックボックス化しやすく、説明可能性が低い場合があります。

どちらのアプローチを選択するかは、データの規模、複雑さ、リソースの確保、説明可能性の重要度などを考慮して決定する必要があります。また、両者を組み合わせたハイブリッドアプローチを採用することも可能です。

A/Bテストは、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。主な理由は以下の通りです。

- 最適化:異なるバージョンのコンテンツを比較することで、より効果の高いコンテンツを特定し、最適化することができます。

- データドリブン:A/Bテストは、データに基づいた意思決定を可能にし、主観や推測に頼ることを減らすことができます。

- 継続的な改善:A/Bテストを繰り返すことで、コンテンツを継続的に改善し、成果を最大化することができます。

- リスクの軽減:大規模な変更を一度に実施するのではなく、小さな変更を試験することで、リスクを最小限に抑えることができます。

A/Bテストを実施する際は、明確な仮説の設定、適切な指標の選択、統計的に有意な結果を得るためのサンプルサイズの確保、結果の解釈と反映などが重要です。また、A/Bテストは、ヘッドライン、コピー、画像、CTA、レイアウトなど、様々な要素に対して実施することができます。

A63. コンテンツの最適な公開頻度は、業界、ターゲットオーディエンス、リソースなどによって異なりますが、一般的に以下のような考え方があります。

- 一貫性:公開頻度は、毎日、毎週、毎月など、一貫性を保つことが重要です。これにより、ユーザーの期待に応え、エンゲージメントを維持することができます。

- 質の維持:公開頻度を上げるために、コンテンツの質を下げてはいけません。質の高いコンテンツを一貫して提供することが重要です。

- リソースの確保:公開頻度は、利用可能なリソース(人材、予算、時間など)に見合ったものでなければなりません。

- 競合他社:競合他社の公開頻度を参考にすることで、業界標準を把握することができます。

- 測定と調整:公開頻度の効果を測定し、必要に応じて調整することが重要です。

一般的には、ブログは週1〜2回、ニュースレターは月1〜2回、ソーシャルメディアは日1〜3回程度の公開頻度が推奨されています。ただし、これはあくまでも目安であり、自社の状況に合わせて最適な頻度を見つける必要があります。