マーケティングミックスとは何かご存知でしょうか。「4P」を知っていたとしても、実際にどのように活用すれば良いのか把握できているでしょうか。

マーケティングミックスとは、企業のマーケティング戦略における「実行戦略」として位置付けられるものです。

弊社の具体的なBtoBマーケティング支援に関して知りたい方は、伴走型マーケティング支援サービスをご覧ください。

マーケティングミックスとは何か

マーケティングミックスについて、その定義や位置付け、また4Pだけでなく4Cも取り入れたマーケティングミックスの活用の仕方に関して説明します。

マーケティングミックスの定義

マーケティングミックスとは、製品やサービスを売るためのマーケティングにおいて、複数の要素や視点を組み合わせて実行戦略を立てることです。競合に対して優位にたつために欠かせない考え方です。

ここでは、このマーケティングミックスをより明快に理解するため、マーケティング戦略全体におけるマーケティングミックスの位置付けと、マーケティングミックスの要素である4P・4Cについて解説します。

マーケティング戦略全体における位置付けから理解する

まずマーケティング戦略全体における位置付けから、マーケティングミックスを理解していきましょう。

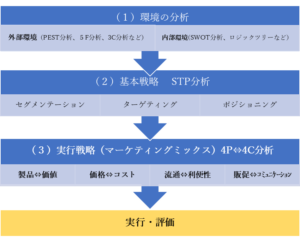

マーケティングは基本的に、(1)環境の分析⇒(2)基本戦略⇒(3)実行戦略というプロセスで行われます。

このプロセスの中で(1)の環境の分析は、自社のビジネスに関わる外部要因や内部要因を把握するために行われる分析で、「自社(Company)」、「顧客(Customer)」、「競合(Competitor)」を分析する3C分析を基本とし、PEST分析やファイブフォース分析、SWOT分析、ロジックツリーなど、さまざまな分析手法が使われます。

(2)の基本戦略立案では、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングを考慮する「STP分析」が使われます。

本記事で取り上げる(3)のマーケティングミックス(実行戦略の立案)は、以上のマーケティングプロセスによる位置付けから、「自社の外部や内部の環境を考慮した基本戦略をベースとして、具体的な実行戦略を策定するもの」ということになります。

関連記事:【初心者向け】マーケティングとは?歴史からトレンドまで【網羅版】

マーケティング・ミックスにおける4P・4C分析とは?

4Pと4Cから理解する

近年、消費者のライフスタイルの変化、ITツールの普及、デジタル化、メディアの多様化、モノやサービスの国境をこえたグローバル化など、さまざまな面で市場はめまぐるしく変化しています。そしてそれらに対応するため、マーケティング理論は日々議論され、進化を続けています。

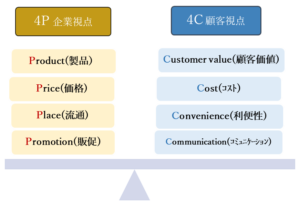

マーケティング理論の変化は、本記事のテーマであるマーケティングミックスにも影響しています。従来のマーケティングミックスの構成要素は、4Pと呼ばれる「企業視点」のものでした。しかし現在では、企業視点ではなく「顧客視点」で実行戦略を考える「4C」も重要視されています。また4Pに加えて、サービス業では7Pという考え方も出ています。

マーケティングミックスを効果的に行うためには、同じ要素を、企業視点と顧客視点と双方から分析して考えることが必要です。そこでここでは、4Pと4Cを対にした考え方を紹介します。

マーケティングミックス4Pと4Cの構成要素

マーケティングミックスにおける4Pと4Cの構成要素と、何をどのように検討すればよいのかについて、具体的に解説します。

Product/Customer Value(製品/顧客価値)

マーケティングミックスの構成要素の1つである「製品/価値」は、企業視点の4Pでは、どのような「製品・サービス」を提供するのかであり、顧客視点での4Cでは、顧客にとっての「価値」は何かを考えることになります。つまりどのような製品やサービスを設計するのかだけでなく、それが顧客のニーズや期待に応え、顧客にとってどのような価値を提供できるかを考えます。

具体的には4Pの観点からは、製品設計として以下の要素を考慮します。

- 製品・サービス名

- パッケージ(包装)

- ブランディング

- 品質

- デザイン

- 希少性

- アフターサービス(保証)

4C分析ではこれらに加えて、顧客がその製品やサービスを買うメリットはどこにあるかを考えます。顧客は品質を重視するのか、デザインを重視するのか、あるいはアフターサービスなどの付加価値を重視するのか、4Pの要素を掘り下げて考える必要があります。

ここでのポイントは、製品やサービスを決める際には、顧客理解を深め、差別化のポイントを見極め、ターゲットのニーズを満たすこととなります。

Price/Cost(価格/経費)

マーケティングミックスの次の要素は、「価格/経費」です。企業視点の4Pでは、「いくらで売るか」であり、顧客視点での4Cでは、「それを買うためにどれだけお金がかかるか」となります。

企業視点での価格設定は、原価コストや生産コスト、流通コスト、販売管理コスト、金融コストなど、コスト計算によって導かれた損益分岐点を元に行います。単純に価格を安くする以外にも、高めの値段設定をすることで高級感を出すという戦略を取ることもあります。

顧客視点ではこれら以外に、次のような製品を買うための経費的な要素も考慮する必要があります。

- 価格体系(買い切り型/サブスクリプション型など)

- 値引き

- 支払い条件(現金/クレジットカードなど)

- ポイント付与

- 支払い期限

- 製品ライフサイクル

Place/Convenience(流通/利便性)

マーケティングミックスの構成要素の3つ目の要素は、「流通/利便性」です。企業視点の4Pでは、製品やサービスをどのように顧客に届けるのかの流通戦略を設計します。販売場所は多種多様にわたった方が販売機会を増やしてリスクを分散するという点でのぞましいですが、顧客視点の4Cではそれだけでなく、以下の要素を顧客の目線で、どのように設定すれば顧客にとって便利なのかを考えます。

- 顧客に届くまでの時間

- オンライン/オフライン

- 直販/代理店

- 決済方法

- 問い合わせ方法

- 営業日

- 営業時間

- 在庫

Promotion/Communication(プロモーション/コミュニーケーション)

マーケティングミックスの構成要素の最後の1つは、「プロモーション/コミュニケーション」です。企業視点の4Pでは、製品やサービスを売るための以下のような販促方法を設計します。

- Webサイト

- マス広告

- 広報

- SNS

- 展示会

- セミナー

- イベント

- キャッチコピー

一方顧客視点の4Cでは、企業から顧客に対するコミュニケーションではなく、顧客からの声や意見をどのようにすいあげ、それらをどのように販売戦略に取り入れるかを考えます。例えば、コールセンターの利用や、景品付きのアンケート実施、人気投票などが考えられます。

4Pと4Cを使ったマーケティングミックスの事例

ここで、4Pや4Cを使ったマーケティングミックスの典型的な例をみてみましょう。

4Pの事例:マクドナルド

世界中で、国情に合わせてオーソドックスな4Pを活用したマーケティングミックスで展開する、マクドナルドを紹介します。

製品(Product):「ハンバーガー」の代名詞であったマクドナルドは、ハンバーガーだけでなく、チキンや魚、デザート、朝食メニューなども加え、市場の特定の層に依存しない製品の多様化で、リスク分散と収益向上を図っています。

価格(Price):個別に買うよりもセットで買うお得感をアピールする「セット価格戦略」と、498円など得に聞こえる価格設定の「心理的価格戦略」を組み合わせにより、価格を設定しています。

流通(Place):レストラン形式だけでなく、モバイルアプリやウーバーイーツなどを利用した宅配サービス、モールキオスクなどで、顧客により多くの購買オプションを提供しています。

プロモーション(Promotion):広告宣伝、ディスカウントクーポンなどのプロモーション、ダイレクトマーケティングによる販促の他、地元イベントでの宣伝と販売など、さまざまな手法を使っています。また環境保全活動やチャリティで、企業イメージをアップしています。

参考サイト:https://panmore.com/mcdonalds-marketing-mix-4ps-analysis

4Cの事例:ZARA

新しい考え方のC4分析を効果的に使ったマーケティングで成功を収めている例として、2023年1月末時点世界で5815店舗を展開する、スペインではNo.1、世界でも Top 3に入る服飾ブランドのZARAを紹介します。一般消費者に手の届きやすい価格で、流行を取り入れた洗練されたファッションを提供するファーストファッションは、どのように構築されているのでしょうか。

価値(Customer Value):顧客のニーズをとらえるため、主要ブランドのデザインを真似しつつ、顧客からのフィードバックや販売データをもとに製品の改良を重ねています。また量産ではなく、より多くのデザインを限定数製造販売し、顧客の個性欲を満たしています。

経費(Cost):ファッションに熱心だが、服にそれほどお金をかけられない若い層をターゲットに、高級ブランドの10分の1の価格帯を設定しています。この価格は、完全なオリジナルでもなく模倣でもない、様々なソースでインスピレーションを受けるデザイナーを使って、企業側のデザインコストを削減することで達成しています。

利便性(Convenience):広い床面積で、顧客が服を選びやすい快適な店舗を展開しています。服を種類別に陳列し、間違ったコーディネートに導かないようにする工夫もされています。また店舗での販売と全く同じアフターサービスも含めた、オンラインショップも提供しています。

コミュニケーション(Communication):顧客の後をついて回るのではなく、顧客から要求された場合に限って製品説明やプロのアドバイスを提供するよう販売員を教育し、押し付けでない顧客とのコミュニケーションの質を高めています。また各支店は毎日、販売数と在庫数を本社に報告し、それぞれの店舗の状況やトレンドをタイムリーに把握することで、市場の変化に迅速に対応しています。

参考サイト:https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/ICEMEET%202020/ICEMEET20089.pdf

マーケティングミックス活用のポイント

ここまではマーケティングミックスの構成要素とそれぞれの活用方法を解説してきました。以降では、各要素を統合して企業はどのようにマーケティングミックスを活用するべきかのポイントを、紹介します。

上位戦略との整合性を確保・確認する

冒頭でも述べましたが、マーケティングミックスはマーケティングプロセスにおける実行戦略に位置します。つまり、一貫性・整合性を確保していなければ意味がありません。

すでに策定した基本戦略に沿わない戦術をおこなうことは誰もがおかしいと感じるはずです。そのためにも、STP分析などの上位戦略をきちんと実施しておく必要があります。

4Pと4Cそれぞれの要素間の整合性を確保・確認する

マーケティングプロセス全体との一貫性・整合性ももちろんですが、4Pと4Cそれぞれの要素間にも整合性が必要です。極端ですが、1個5,000円のプレミアムなカップアイスを、低価格を強みとするスーパーに卸して流通を図ることには矛盾があります。

まとめ:上位戦略と整合性を確保しながらマーケティングミックスで具体戦略を設計する

マーケティングミックスは、STP分析で導いた基本戦略をベースとして、企業の具体的な実行戦略を策定するものです。その結果、市場・顧客から企業が望む反応を引き出すことが目的です。

4Pや4Cは、マーケティングミックスを構成する要素(フレームワーク)です。本記事ではそれぞれについて、どのような切り口で実行戦略を組み立てていけば良いかを紹介しました。

もっとも留意すべきポイントは、上位戦略との整合性。さらに構成要素間との整合性です。ぜひマーケティングの実行戦略を策定する際に本記事をご活用ください。

また、イノーバでは、BtoBマーケティングに課題や悩みを抱える方へ、伴走型マーケティング支援サービスを提供しております。よろしければご覧ください。

マーケティング・ミックスにおける4P・4C分析とは?