本記事では、ファイブフォース分析とは何かといった基礎から、分析によって得られるメリット、実在の企業に当てはめた分析例を紹介します。

また、イノーバでは、伴走型マーケティング支援サービスを提供しております。ご興味がありましたら併せてご覧ください。

目次

TABLE OF CONTENTS

ファイブフォース分析とは、業界構造を分析するためのマーケティングフレームワーク

ファイブフォース分析は、アメリカの経営学者「マイケル・ポーター」が提唱した、業界の構造を分析するためのマーケティングフレームワークです。

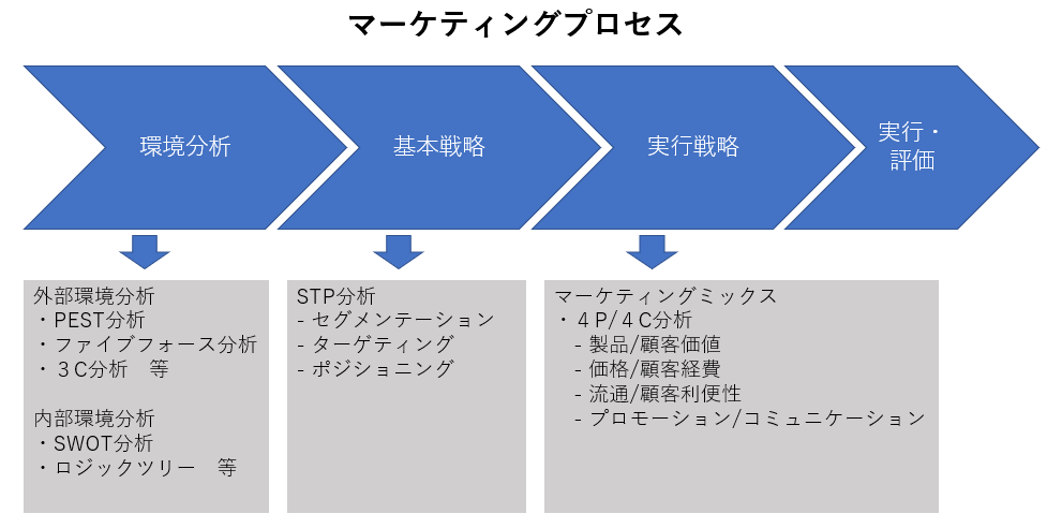

そもそも、企業が事業(マーケティング)戦略を策定していくプロセスをマーケティングプロセスと呼んでいますが、ファイブフォース分析もその流れを組みます。下図に、企業のマーケティングプロセスの全体像をまとめました。

上図からわかるとおり、マーケティングの全体像からみて、ファイブフォース分析は環境分析として上流に位置しています。

ファイブフォース分析の目的

ファイブフォース分析は、競争環境を評価し、戦略的な意思決定を補助するためのフレームワークです。その目的は以下の通りです。

自社の強みや課題を発見

戦略的な方向性を決定するためには、自社の競争的な位置を理解する必要があります。ファイブフォース分析によって、自社を取り巻く環境を分析し、自社の強みや今後の課題を明らかにします。

収益性の向上

ファイブフォース分析により、自社の競争優位性を明らかにし、収益性を向上させるための戦略を立てることができます。また、将来に対する脅威を明らかにするため、あらかじめ予算配分を検討することができ、自社の収益が減少した際にも対応しやすくなります。

経営資源の最適配分

業界の規模や競争企業の数、業界の成長性など、現在の状況と将来性を分析することで、業界の収益構造を把握することができ、経営資源の投入配分の算出が可能となります。

新規参入や事業撤退の判断材料

自社の立ち位置や新規参入時の障壁を明らかにすることによって、他社に対抗できるかどうかを見極め、中長期の収益見込みを推測することができます。ファイブフォース分析は新規参入の可能性や事業継続のリスクを見極める材料として活用できます。

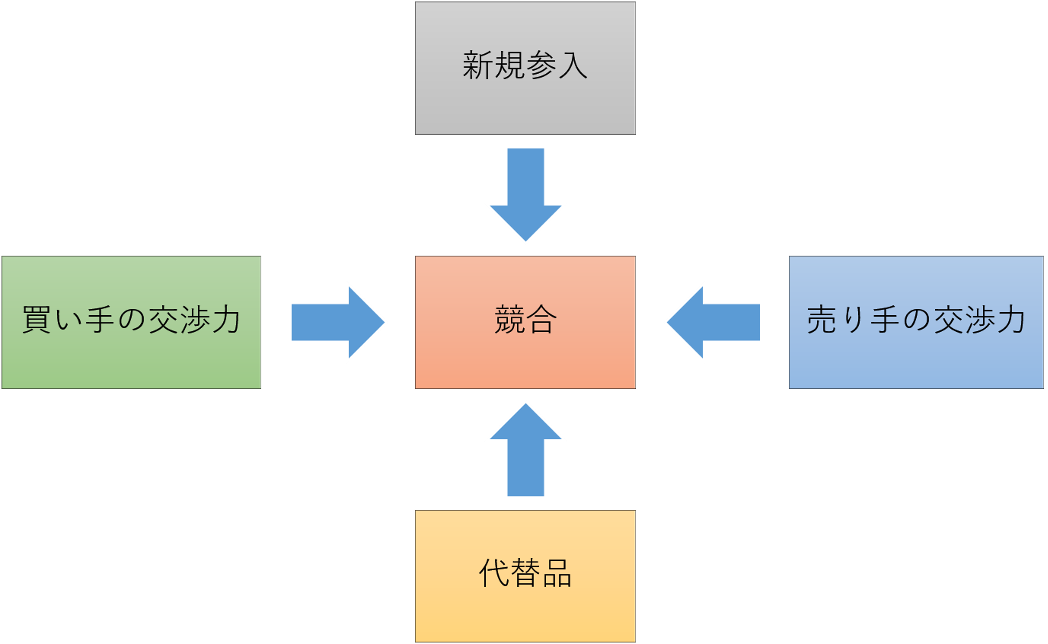

ファイブフォース分析では、収益性に影響する5つの力をもとに分析する

実際に業界の構造を分析する際には、「収益性に影響する5つの力」をもとに分析をおこないます。その5つの力について概要を下表にまとめました。概要は以下のとおりですが、5つの力(5F)について、以降で詳しく解説します。

|

ファイブフォース |

概要 |

| 競合 | 競合が多い、または強いほど収益性は低下しやすい |

| 新規参入 | 新規参入しやすい市場ほど競争が激しくなり、収益性は低下しやすい |

| 代替品 | 代替品が登場すると市場が小さくなり、収益性が低下しやすい |

| 売り手の交渉力 | 売り手の交渉力が強いと仕入れコストが高くなり、収益性が低下しやすい |

| 買い手の交渉力 | 買い手の交渉力が強いと値上げが難しくなり、収益性が低下しやすい |

競合

競合他社の存在が自社の収益性に影響することは、容易に想像できます。

競合他社が1社のみであるなら、同じ市場を2社で競争することになり、均等に配分したとして50%の市場シェアを獲得できます。しかし競合他社が99社であるなら、均等に配分したとして獲得できる市場シェアは1%です。このように、競合他社が多いほど自社の収益性は低下します。

以上の例では単純に競合他社の数を例にとりましたが、実際には次のような要素を考慮します。

- 競合他社の従業員数

- 競合他社の資本規模

- 競合他社商品の商品価格(コスト)

- 競合他社のブランド戦略

競合を分析した結果、自社が競合に勝つために「どのような差別化をおこなえるか」などが重要です。

新規参入

市場に新規参入しやすければ、競合他社が増えるため自社の収益性は低下する傾向にあります。新規参入しにくい市場とは、特許(旧称:専売特許)を得なければならないものが代表として挙げられます。

特に「たばこ販売」などがわかりやすい例です。JTの通称で知られる「日本たばこ産業株式会社」は、国内の紙巻たばこ販売数量ベースで、1985年には97.6%ものシェアを誇っていました(2021年には59.0%)。それもそのはずで、日本国内でJTはたばこ製造における権利を独占的に保有しているのです。

対して、新規参入しやすい市場の例にはIT・インターネット関連が挙げられます。驚異的なスピードで技術革新が進んでいる領域のため、想定外のところからの新規参入に注意を払う必要があるでしょう。

ファイブフォース分析において、新規参入の容易さを判断する際には次のような要素を考慮します。

- ブランド力

- 認知度

- 技術力

- シェア率

代替品

市場(顧客)のニーズが他の商品によって満たされてしまえば、自社の収益性は低下する傾向にあります。代替品の脅威を理解するにふさわしい例は、固定電話や手帳、懐中電灯、携帯型の音楽プレーヤーです。

お気づきかもしれませんが、これらはスマートフォンの機能により代替できてしまいます。

代替品による収益性の低下を防ぐためには、次のような対策を講じる必要があります。

- 他社製品に代替するための費用を高める(解約金などスイッチングコスト)

- 自社製品にしか満たせないニーズを持つ

売り手の交渉力

売り手の交渉力とは、サプライヤーからの要求の強さのことです。自動車メーカーで例えると、自動車を作るために必要な部品を製造する自動車部品メーカーからの要求の強さを意味しています。自動車部品メーカーの要求が強いと、仕入れ(製造)コストが高くなり、自社の利益を圧迫します。

売り手の交渉力による収益性の低下を防ぐためには、次のような対策を講じるべきです。

- サプライヤーを頼らず自社開発に専念する

- 仕入れ先を複数に分散して1社への依存を避ける

買い手の交渉力

買い手の交渉力とは、顧客からの要求の強さのことです。考え方は「売り手の交渉力」の逆です。

例えば、自動車部品メーカーの視点で、1つの自動車メーカーにのみ部品を供給している場合にあてはまります。

この場合、買い手である自動車メーカーは他社製の安価な製品に乗り換えることもできるので、安くしてほしいと要求する可能性があります。

売り手である自動車部品メーカーは、1社に取引を依存しているので値下げ圧力がかかった場合、応じなければ取引を停止されてしまうリスクがあります。

取引先を多く抱えていれば値下げ要求に応じる必要はありませんが、1社しか取引していない場合、値下げに応じなければ事業を存続できないため、応じざるを得ません。

しかしそうしてしまうと、自社の利益を圧迫してしまいます。

同品質・同価格帯の商品を扱っている競合他社が多ければ多いほど、買い手の交渉力は上がり、売り手の交渉力は下がってしまうことになります。

こうした買い手の交渉力による収益性の低下を防ぐためには、次のような対策を講じるべきです。

- 自社商品のシェアを拡大する

- スイッチングコストを下げる

ファイブフォース分析によって得られるメリット

ファイブフォース分析をおこなうことで、多くのメリットが得られます。具体的には次のとおりです。

- 自社の業界内での立ち位置が明らかになる

- 競合優位性を明確にして収益性を向上できる

- 他社の新規参入など、競合脅威への対策がスムーズにできる

- そもそもの参入・撤退の判断がとれる

- 参入市場がレッドオーシャンなのかブルーオーシャンなのかを把握できる

- 経営リソース(資源)配分を最適化できる

分析過程で業界の構造を把握でき、自社が参入するとどのようなポジショニングをすべきなのかの大筋を把握できます。また、競合にない自社の強みを発見できれば今後のマーケティング施策に落とし込むことができ、収益性を向上するベースになり得ます。

また、分析の結果として「参入が厳しく競合も強い。自社の強みもなく収益が見込める要素がない」といったように判断できるのであれば、そもそも参入しないもしくは撤退する判断ができます。これは事業経営上、経営リソースを無駄に消費しないためにも大切な判断です。

とはいえ、ファイブフォース分析だけではこれらのメリットも完全には活かせません。ファイブフォース分析の結果をもとに、SWOT分析やSTP分析などにつなげましょう。

ファイブフォース分析の具体的事例

本記事では、ファミリーレストラン「サイゼリヤ」を例にとり、ファイブフォース分析を紹介します。結論から述べるのであれば、サイゼリヤにとっての脅威は「代替品」が最も大きいものだと考えられます。一方で新規参入による脅威は少ないことが推測されます。

競合

サイゼリヤをファミリーレストランとして見たとき、競合企業としては次のような企業が挙げられます。

- ココス

- ジョイフル

- すかいらーく

- デニーズ

新規参入

ファミリーレストラン業界では、サイゼリヤを含め上記の競合企業が多数の実店舗を展開しており、新規参入は困難だと考えられます。ブランド力、認知度、既存シェアを考慮しても、新規参入者が大きな収益を確保することは難しいでしょう。

代替品

代替品として考えられるのは、ファストフードなど外食産業全般のほか、消費者の「食事」の観点から見ると、コンビニエンスストアなどのお惣菜やお弁当、家庭内で食べられる冷凍食品などの「内食」などです。

売り手の交渉力

サイゼリヤはワインやデザートなどの材料仕入れがメインであるため、ワインやデザートの供給業者が売り手と考えられます。なお、材料の仕入れだけでなく、物流費や設備費も考慮しなければなりません。

買い手の交渉力

サイゼリヤにとっての買い手は、一般消費者です。スイッチングコストは0に等しいため、顧客は簡単に競合に流れてしまいやすいといえます。

ファイブフォース分析を成功させるポイント

ファイブフォース分析を成功させるためには以下のことが重要となります。

分析後の戦略立案こそが重要

ファイブフォース分析は、分析して終わりではなく、整理された現状に対して、どのような施策が必要であるかの検討につなげていかなくては意味がありません。収益構造を把握した上で、市場で勝ち残るためにはどうしたら良いかを検討し、自社の強みを活かした収益性の高い戦略立案へとつなげていくことが重要です。また、市場の変化に合わせ、定期的にファイブフォース分析を行い、新たな戦略を打ち出していくことも重要です。

分析は複数人で実施する

ファイブフォース分析は、詳細な情報を収集し、分析を実施するわけですが、冷静に客観的な視点で分析を行い、正確に判断することが大切です。また、1人で分析を行うのではなく、複数人で実施することによって、より公平な目線で客観的な判断を行うことができます。

SWOT分析の併用がおすすめ

外部環境を分析するファイブフォース分析に対し、SWOT分析は、内部環境と外部環境の両方を組み合わせて分析を行うフレームワークです。ファイブフォース分析は、SWOT分析の前段階として利用することもできます。ファイブフォース分析で得られた収益構造を反映さてSWOT分析を行うことで、より詳細で精度の高い戦略の立案につなげることができます。

ファイブフォース分析は5つの要素で収益性を判断するもの

ファイブフォース分析は、業界構造を把握するためのフレームワークで、マーケティングプロセスの上流に位置しています。「競合」「新規参入」「代替品」「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」といった、収益性に影響する5つの力をもとにして分析を行います。

ファイブフォース分析によって自社のポジショニングや収益性向上、参入・撤退の判断が可能です。一方で、マーケティングプロセス全体からするとファイブフォース分析はその一部でしかありません。

ファイブフォース分析をもとに、同じく環境分析のフレームワークとして知られるSWOT分析や、戦略立案のフレームワークとして知られるSTP分析につなげなければなりません。

さらに、「取り組みをしているもののイマイチ成果には繋がっていない」「単発的な取り組みが多く、継続的に成果を創出できていない」など、マーケティング手法の改善には、悩みや課題がつきものです。そこで弊社では、伴走型マーケティング支援サービスを提供しております。関心のある方はご覧ください。

分析して終わりではなく、本当に利益につながる施策を判断できていますか?

マーケティング施策のROIを正しく測定し、改善につなげる方法をこちらの資料で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。