Webサイトを制作するうえで欠かせない「ドメイン」。重要ですが、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか?今回はドメインについて解説します。

イノーバでは、お問い合わせやコンバージョンを創出できるサイト作りをサポートするBtoB企業専門のWEB サイト制作サービスを提供しております。ご興味がありましたら併せてご覧ください。

ドメインとは?

ドメインとは、URLやメールアドレスにおいて、インターネットに接続しているコンピュータや、Webサイトを保管して配信するサーバーの場所を特定するために使われる文字列のことです。

このページのURL「https://innova-jp.com/3716/」の場合、「innova-jp.com」がドメインにあたります。

ドメインはインターネット上の住所

ドメインは、簡単にいうと「インターネット上における住所」のことです。

住所が地図上の場所を指しているように、ドメインはインターネット上のどこにWebサイトがあるかを特定するために使われます。重複して存在することはなく、世界にひとつしかない唯一無二のものです。

ドメインの役割

ドメインはWebサイトのURLのほかに、メールアドレスでも使われています。

イノーバのドメインを例にすると、イノーバのコーポレートサイトのURLが「https://innova-jp.com」で、メールアドレスは「✖✖✖@innova-jp.com」となります。

メールアドレスは、@以前の文字列を変えることでいくつも所有することができます。

ドメインとサーバーの関係性

さきほど、ドメインは住所であり、インターネットに接続しているコンピュータや、Webサイトを保管して配信するサーバーの場所を特定するためのもの、と説明しました。

ここでは、ドメインとサーバーの関係について見ていきましょう。

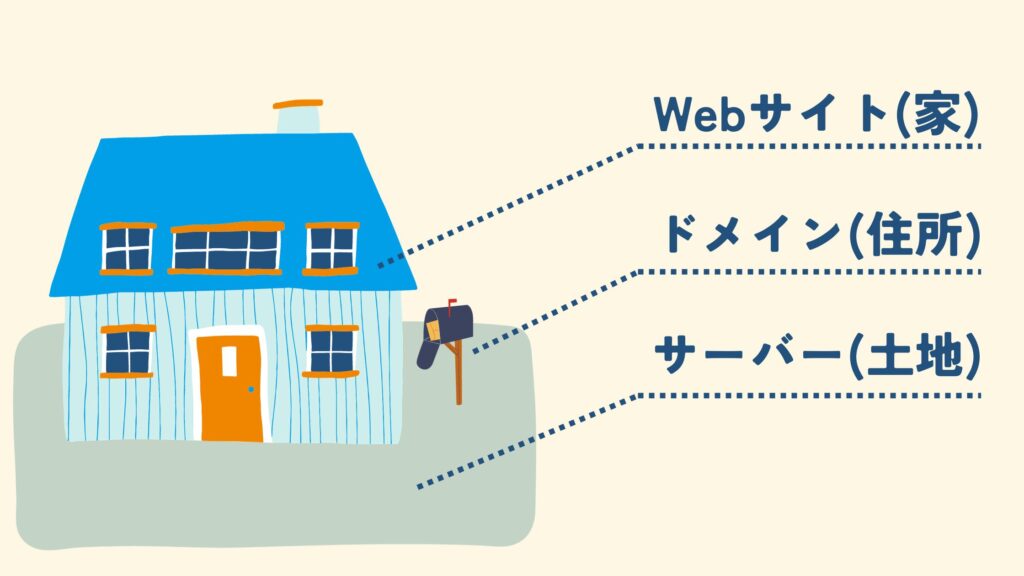

ドメインとサーバーの関係性を説明する際、よく例えに使われるのが、ドメインは住所、サーバーは土地、Webサイトは家、というものです。

家は、土地がないと建てられませんし、だれにでもわかる住所を設定することで初めて訪問してもらえます。

同様に、Webサイトも、サイトデータを保管&配信できるサーバー、そして、その場所を特定できるドメインがそろってはじめていろんな人に訪問してもらえる、というわけです。

IPアドレスとの関係

ドメインはインターネット上の住所と言いましたが、元々コンピュータが取り扱う住所はIPアドレスと呼ばれる数字の羅列で表されます。

IPアドレスは、国際機関が管理するインターネット上の住所で、「123.456.789.xxx」のように0〜255の数字4組で表記されます。

しかし、人間にとってはIPアドレスのような数字の羅列は覚えにくく、扱いにくいものです。そこで、人間にとって分かりやすく覚えやすいように、IPアドレスの数字を文字列に置き換えたのが「ドメイン」なのです。

文字列のドメインなら、覚えやすいだけでなく、どんなサービスかイメージしやすいというメリットもあります。

ドメインとDNSサーバーの仕組み

IPアドレスとドメインの紐付けをしているのが「DNS(ドメインネームシステム)サーバー」です。

ここでは、DNSサーバーの仕組みについて見てみましょう。

DNSサーバーはコンピュータとサーバー間を仲介する役割を果たしている

PCでイノーバのWebサイトを閲覧する場合、DNSサーバーがどのように機能しているのかを考えてみましょう。

①PCのブラウザを立ち上げてURLをアドレスバーに記入します。

②PCがURLに紐づけられているIPアドレスは何か、DNSサーバーに問い合わせを行います。

③DNSサーバーが対応するIPアドレスを返します。

④PCがIPアドレスをもとにイノーバのWebサイト情報が保管されているサーバーにアクセスします。

⑤イノーバのWebサイトがPC上に表示されます。

以上のように、DNSサーバーはコンピュータとサーバー間を仲介する役割を果たしています。

ドメインの構造

ここではドメインの構造について見てみましょう。

例えば、イノーバのWebサイトのドメインは、innova-jp.com のように、ドットで2つに区切られています。

これとは別に「xxx.co.jp」のようにドットで3つに区切られたドメインもよく目にしますね。

ドメインはどこからどこまで?

例えば、イノーバのWebサイトのURLは、https://innova-jp.com/で、このうち、ドメインはinnova-jp.comになります。

つまり、URLのうち、「https://」のあとから、スラッシュまでのあいだがドメインです。

ドメインの3つの構成要素

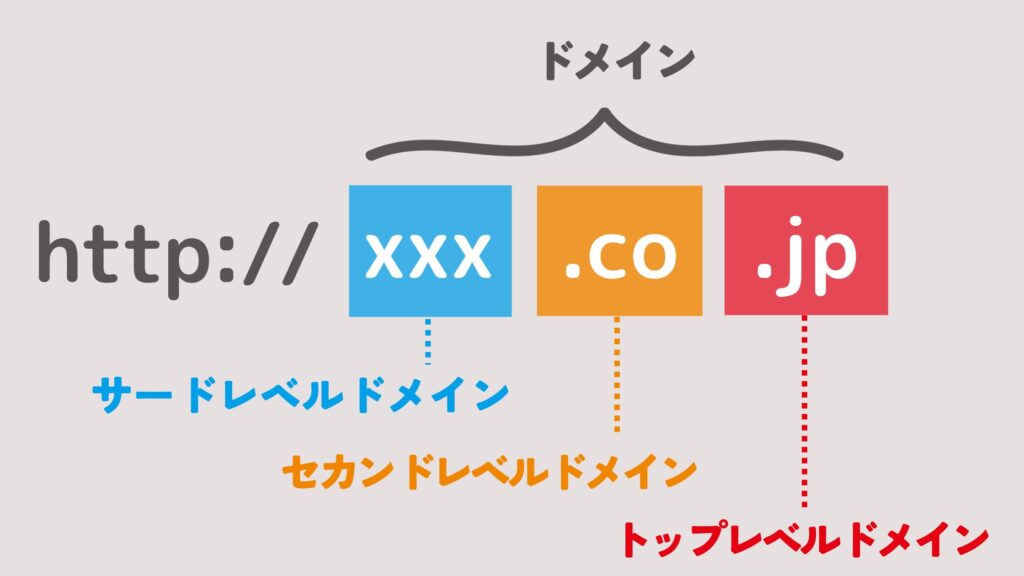

ドメインには一般的に3つの構成要素があり、それぞれ「トップレベルドメイン」「セカンドレベルドメイン」「サードレベルドメイン」と呼ばれています。

例えば、xxx.co.jp のようなドメインの場合、以下のような構成になります。

右から1つ目がトップレベルドメイン、2つ目がセカンドレベルドメイン、3つ目がサードレベルドメインです。

トップレベルドメイン

トップレベルドメインには、「jp」など国別に割り当てられたものと、「com」など分野別に割り当てられたものの2種類があります。

- 国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)

- 分野別トップレベルドメイン(gTLD)

詳しくは後ほど解説します。

セカンドレベルドメイン

右から2つ目はセカンドレベルドメインと呼ばれます。トップレベルドメインが「com」などgTLDの場合のように社名や組織名など独自に設定するケースと、トップレベルドメインが「JP」などccTLDの場合など、組織種別など何らかの分類を表す識別コードを用いるケースがあります(後述しますが、これらは「属性別JPドメイン」とも呼ばれます)。

サードレベルドメイン

「xxxx」などサードレベルドメインは、Webサイトの属性を示すもので、利用者が独自に登録できる部分です。

ここに自社やサービスの名称を入れることでサイトの内容をユーザーに分かりやすく伝えることができます。

独自ドメインを取得するメリット

ドメイン取得について調べると、「独自ドメイン」という単語を見かけます。

「独自ドメイン」とは、前出のサードレベルドメイン、またはセカンドレベルドメインでWebサイトの属性を利用者が独自に決めた世界に1つしかないドメインのことです。

一般的に、独自ドメインの取得や維持には費用が発生し、サーバーも必要となります。とはいえ、独自ドメインにはさまざまな恩恵があります。

一方、「共用ドメイン」と呼ばれる無料のブログサービスやサーバーのホスティング会社が提供するドメインは、コストは抑えられますがデメリットもあります。

独自ドメインを取得することで、具体的にはどのようなメリットが生まれるのでしょうか。ここからは、独自ドメインのメリットについて解説していきます。

信頼性が上がる

独自ドメインには会社やサービスの名称を入れることができます。また、独自ドメインはメールアドレスとしても使用できます。共用ドメインやフリーメールのアドレスを使用するよりも、認知度と信頼感を高めることができます。

短いURLが作れる

ユーザーにとって、長いURLは覚えにくいし、タイプするのも大変です。

URLは短い方がユーザーフレンドリーなのです。

独自ドメインなら、自由に文字列を決められるため、URLを短くすることが可能です。

SEOに強い

独自ドメインでのサイト運営は、SEOで評価されやすくなるというメリットがあります。

質の良いコンテンツを作って検索エンジンの評価が上がった場合、独自ドメインなら自分のドメインの評価の向上に直結します。

一方、他のユーザーとドメインを共有することになる共有ドメインは、他のサイトの悪評で自分のコンテンツの評価が落ちる可能性もあります。

なお、サーバーやドメインの変更の際には注意するべきことがあります。詳しくは参考記事をご覧ください。

参考記事:検索順位の低下も!? ホームページのサーバー・ドメイン変更時の注意点

ドメインの種類

次にドメインの種類について解説します。また独自ドメインとよく比較される「サブドメイン」や「サブディレクトリ」についてもここで取り上げます。

ドメインのレベルについて

前述のドメインの構造で述べたように、「トップレベルドメイン」「セカンドレベルドメイン」には種類があり、Webサイトの属性などを示しています。

国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)

国別コードトップレベルドメイン(ccTLD=country code TLD)は、「.jp」なら日本、「.us」はアメリカのWebサイトを示すなど、国別に割り当てられたドメインです。

基本的に、該当の国か地域に取得を申請する団体か個人が存在している必要があります。

国のほか、ヨーロッパなら「.eu」、東京を表す「.tokyo」など地域別に定められているものもあります。

分野別トップレベルドメイン(gTLD)

「.com」や「.gov」「.edu」などは、分野別トップレベルドメイン(gTLD=generic TLD)と呼ばれます。

その名の通り特定の領域や分野ごとに割り当てられたドメインで、先述の国別コードトップレベルドメイン」とは異なり、申請者の居住国に関係なく誰でも取得できるドメインです。

企業や商用サービスの「.com」、情報提供者の「.info」、非営利組織の「.org」などはよく見かけますね。

当初はドメインごとに使用目的が決まっていましたが、現在では一部の分野別トップレベルドメインはWebサイトの内容にかかわらず使用できるようになっています。

属性型JPドメイン

「.co.jp」など、国別コードトップレベルドメインの前にセカンドレベルドメインが付いたURLもよく見かけますね。

これらのセカンドレベルドメインは「属性型JPドメイン」と呼ばれ、ドメインを使う組織の種類を示しています。

9種類あり、例えば「.ac」なら高等教育機関や学校法人、「.go」なら日本の政府機関や各省庁の研究所、特殊法人など、「.ne」なら日本国内のサービス提供者によるネットワークサービスが登録できます。

属性型JPドメインは、基本的にひとつの組織でひとつのドメインしか取得できません。また、登録のための条件が厳しいため、ユーザーや検索エンジンからの信頼性を獲得しやすいといえるでしょう。

独自ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリのちがい

「独自ドメイン」と関連して、「サブドメイン」や「サブディレクトリ」があります。

次に、SEO対策にも関連があるサブドメインとサブディレクトリについて解説していきます。

サブドメインとは

サブドメインは、「××.○○.com」のように、ドメインの「○○.com」の前にドットで区切った文字列を挿入したものです。

主にひとつのドメインを用途に応じて分割するときに使われます。

サブドメインで作ったWebサイトはひとつの独立したサイトとして扱われます。そのため、メインのサイトとはまったく違う運営ができるという自由度があります。

一方で、検索エンジンからは個別の違うWebサイトとして認識されることから、サイトに対する評価が分散してしまう恐れもあります。

目的によって後述のサブディレクトリと使い分けるといいでしょう。

サブディレクトリとは

サブディレクトリは、「○○.com/△△/」の「/△△/」の部分で、メインのWebサイト(ドメイン)の配下にあることを表します。

サブディレクトリは、Googleの検索エンジンからは本ドメインの配下にあると見なされ、別サイトとして認識されることはありません。しかし、Webサイトのデザインや運用は別サイトとして行えます。

サブディレクトリを使用する場合、メインのドメインと関連性の高いコンテンツを扱うことで、メインドメインのWebサイトの内容の拡充につなげることもできます。

サブドメインとサブディレクトリの違いは

サブドメインとサブディレクトリの大きな違いは、その独立性です。

サブドメインはメインドメインとは異なる独立したひとつのサイトとして運営できますが、サブディレクトリはあくまでメインドメインの一部として活用されます。

サブドメインはメインドメインと異なる形のWebサイトを、ドメインを新規に取得せずに開設したい場合に、そしてサブディレクトリはメインドメインのコンテンツを拡充したい場合に利用するのがいいでしょう。

参考記事:企業サイトのSEO対策においてサブドメインが果たす役割とは?

ドメインの取得方法

次に、ドメインの取得方法について見ていきましょう。

ドメイン登録は、通常、リセラーやレジストラといったドメイン登録を扱う業者経由で行います。

業者によって登録申請の手順には多少の差異がありますが、一般的に以下の3ステップで取得します。

①ドメイン名を決める

②ドメインが他人に使われていないかを確認

③ドメインの申し込み手続き

また、例外的に国別コードトップレベルドメインのなかには、直接レジストリに申請をすることで登録が可能なものもあります。

ステップ1:ドメイン名を決める

まずはドメイン名を決めます。自由に決められるとはいえ、おさえておいた方がよいポイントがあるので見ていきましょう。

ドメインはシンプルで覚えやすく

ドメインには、自社の名前やブランド名、サービス名などを盛り込むことで、ユーザーが内容をイメージしやすいものにすることができます。

また、なるべく短く、シンプルで覚えやすく、ユーザーの記憶に残りやすいドメイン名にすると、サイト流入数の増加につながります。

無料ドメインはURLが長くなり覚えづらい

コストを削減したい場合、サーバーのホスティングサービスが無料で提供している共用ドメインを使用する選択肢もあります。

しかし、多くの場合、ホスティングサービスの名称が入ったサブドメインやサブディレクトリが提供されます。そうなると、URLが長くなって覚えにくくなります。

またホスティングサービスの名称が入ると専門性に欠けて見えるデメリットもあります。

ステップ2:ドメインが他人に使われていないかを確認

ドメイン名を決めたら、取得可能なドメインかどうかを検索しましょう。後述するリセラー(ドメイン登録代行業者)のドメイン登録ページから検索して確認できます。

ドメインは世界に一つだけの唯一無二の存在です。すでに他の人が同じドメインを使用していたらドメイン登録ができません。ドメインの登録は早い者勝ちなのです。

もし、希望するドメインすでに使用されていても、トップレベルドメインやセカンドレベルドメインの組み合わせによっては使用できる場合もあります。

ステップ3:ドメインの申し込み手続き

最後にドメイン取得の申し込みをします。

トップレベルドメインや属性型JPドメインによって取得費用、更新費用などが異なります。確認してから申し込みましょう。

ドメイン登録の仕組み

この項では、ドメイン登録の仕組みについて解説していきます。

ドメイン登録の仕組みは、先ほど紹介したトップレベルドメインによって若干の差異はありますが、基本的に以下のような構造になっています。

①申請者がドメインの登録をリセラー(ドメイン登録代行業者)に申請

②リセラーがレジストラに登録を申請

③レジストラがレジストリに登録を申請

④ドメイン名が登録される

以下に申請に携わる業者の簡単な機能を載せておきます。

- レジストリ(登録管理組織):トップレベルドメインごとに存在しています。ドメインの申請を受け付け、その情報をデータベースに登録・管理しています。

- レジストラ(登録事業者):レジストリと契約し、ドメインの登録業務を行っています。レジストラは、レジストリが管理する各データベースにアクセスして直接ドメインを登録する権利を持っています。

運営にはICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)というインターネットの監視を行う国際的な非営利団体からの認可が必要です。 - リセラー(ドメイン登録代行業者):レジストラと契約を結んで、ドメインの申請者の取次を行います。利用者がドメインの登録で契約するのは、このリセラーです。

まとめ

いかがだったでしょうか。ドメインにはいくつかの種類があり、独自に取得すると多くのメリットを得ることができます。ぜひWebサイトの運用にお役立てください。

イノーバでは、サービスの魅力を伝えて集客を強化するWebサイト運用などをご支援する、BtoB企業専門のWEB サイト制作サービスを提供しております。「サイトからお問い合わせやコンバージョンを創出したい」とお考えの方はぜひ、ご相談ください。

さらに、これからBtoBのWebサイトを構築しようと考えている方、あるいは既存のBtoBサイトのリニューアルやテコ入れをお考えの方は以下記事も併せてご覧ください。