ホームページを制作するうえで大切なのは、企画段階でホームページの目的や目標をしっかりと設定しておくこと。この部分があいまいだと、制作の過程で正しい判断を下せなくなってしまったり、せっかく時間やコストをかけても期待する成果が上がりにくいホームページになってしまいます。本稿では、ホームページの目的・目標の設定方法について、具体的な手順を示しながら解説します。

イノーバでは、伴走型マーケティング支援サービスを提供しております。KGI、KPIの設定も含め、BtoBマーケティングを中長期に渡ってトータルサポートいたします。ご興味がありましたらご覧ください。

目標設定の前に、まずは自社が抱える課題の把握を

ホームページを制作する目的にはさまざまなものが考えられますが、効果的な目標を設定するためにも、まずは自社の現状を分析し、抱えている課題を把握する必要があります。

たとえば、新規顧客の獲得に課題があるならば、自社製品やサービスの認知拡大や、問い合わせの増加が目的になるでしょう。あるいは、社内の人員リソースが限られているので業務負荷を軽減したいといった課題に対して、ホームページに製品・サービスの資料を詳しく掲載したり、「よくある質問」を充実させることで、来訪者がそうした情報を簡単に見つけて自己学習できたりする環境を整えることが目的になる場合もあり得ます。そして、目的が異なれば、それを実現するためにどのようなホームページを制作すべきかも変わってきます。

こうした課題の洗い出しは、ホームページの担当者だけでも行うこと自体は可能ですが、できれば営業部門やマーケティング部門など、他部署の社員と連携しながら行うようにするといいでしょう。また、その際は各担当者の経験則や発想力だけに頼るのではなく、以下のように問題解決を目的としたフレームワークを活用することで、より客観的に自社の現状を分析することができます。

- 3C分析:自社のビジネスを「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点で分析するフレームワーク。市場の関係性を理解するのに適している。詳細はこちら(ホームページ制作における「3C分析」活用方法)。

- 4P:「Product(製品)」「Price(価格)」「Promotion(宣伝)」「Place(立地、流通)」の4つのポイントから自社製品やサービスの競争力を分析するフレームワーク。詳細はこちら(ホームページ制作における4P分析)。

- STP分析:「セグメンテーション(Segmentation)」「ターゲティング(Targeting)」「ポジショニング(Positioning)」の3つの視点で、自社が狙うべきターゲットを導き出すフレームワーク。詳細はこちら(【基本】STP分析とは?事例と実施のポイント)。

ホームページが貢献できる「目的」の例

- 問い合わせを増やす

- カスタマーサポートの業務効率を高める

いきなり最終目標を立てないこと、まずは小さな中間目標から

自社の抱えている課題が把握できたら、次はホームページがその解決にどのように貢献できるかを検討し、それをホームページの「目的」として文章化します。そのうえで、目的として描いた状況を実現するために、ホームページで「具体的に何を」「どれだけ」「いつまでに」達成するかという「目標」を設定します。

ここで大切なのは、最終目標を立ててそれだけで満足しないこと。たとえば、新規顧客を獲得するために問い合わせを増やすという目的があったとして、「12カ月以内に、ホームページ経由の問い合わせを月間30件コンスタントに獲得できるようにする」といった目標を立てても、関係者は「それ、どうやって実現するの……?」と戸惑うばかりでしょう。

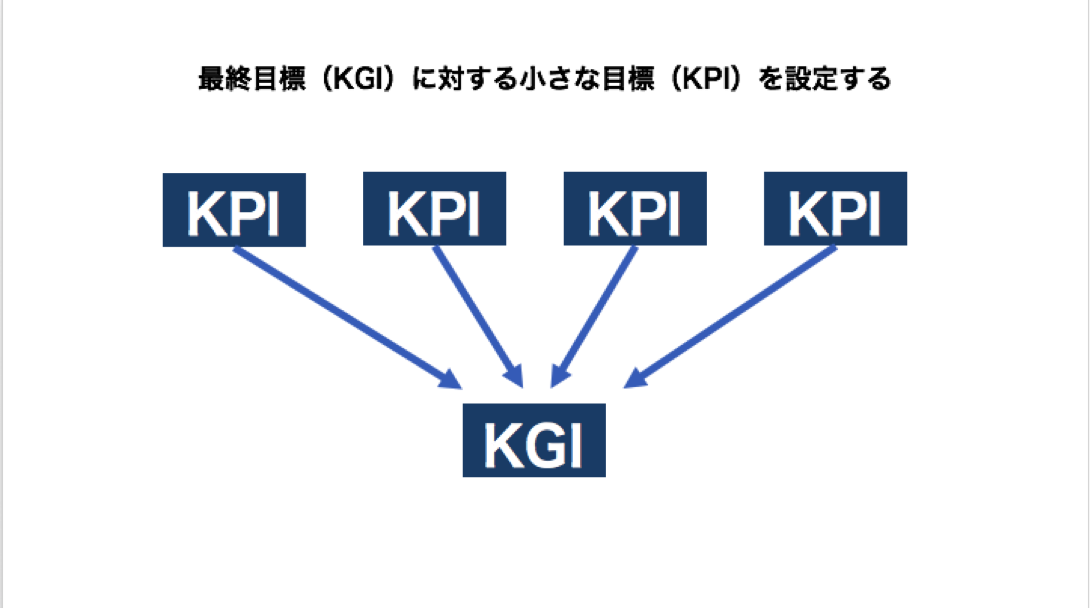

せっかくの目標を形骸化させないためには、最終目標に到達するまでの道のりを細かく分けて、マイルストーンになる小さな目標を作ることが大切です。

一般にこの最終目標をKGI(Key Goal Indicator)、小さな目標をKPI(Key Performance Indicator)と呼び、KPIがクリアできているかを適宜チェックすることが、最終的な目標を達成するうえで重要とされています。

ホームページのKPI・KGIは、具体的にどのように設定する?

それでは、KPI、KGIは具体的にどのように設定すればいいのでしょうか。例として「消費者との新たな接触チャネルであるソーシャルメディア(SNS)のユーザーに対して商品の理解を促進し、試供品の申し込みを半年で3倍にする」という目標(KGI)を設定した場合のKPIについて考えてみましょう

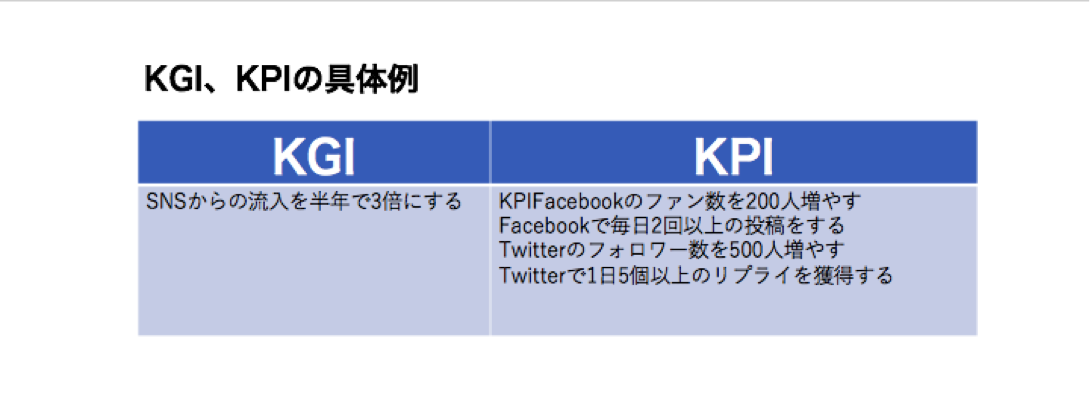

SNSから自社ホームページへの流入を増やすためには、まず自社のSNSアカウントが認知されている必要があります。そのため「Facebookのファン数」「Twitterのフォロワー数」といった数値はKGIとの相関性が高く、KPIとして設定するのは妥当です。

また、いくらファン数やフォロワーが増えてもユーザーとの交流がなければ、製品やサービスに興味を持ってもらうことにはつながりません。交流を活発にするという意味では「Facebookで毎日2回以上の投稿をする」「Twitterで5%以上のエンゲージメント率を達成する」といったKPIも考えられます。

さらに、そうした活動からホームページへの流入が促進されたとしても、ホームページ内で来訪者の背中を押すようなコンテンツを提示し、試供品の申し込み完了まで進んでもらうためには、コンテンツ掲載ページへの遷移率・数、同ページの読了率、試供品申し込みフォームへの遷移率・数、同フォームの完了率(あるいは離脱率)などもKPIとして数値目標を設定して追跡し、改善を図っていくべきでしょう。

いずれの場合も、KPIは判断基準が曖昧なものではなく、達成度合いが分かりやすい数的目標を立てることが大切です。単に「SNSユーザーと交流する」といった表現では達成したか、改善が進んでいるかどうかを判断するのは簡単ではありませんが、「Twitterで5%以上のエンゲージメント率を達成する」「コンテンツ掲載ページの読了率は20%以上」といった目標であれば、判断基準も明確で、たとえ達成できなかった場合でも対策が立てやすいのではないでしょうか。

※? Twitterの「エンゲージメント率」とは、ツイートに対するエンゲージメント行為(クリック、リツイート、返信、フォロー、「いいね」)の数をインプレッションの合計数で割って算出した値。Twitterの標準機能である「アナリティクス」で確認できる。

具体的な目標が思い浮かばないときに使える、3つの指標

場合によっては具体的な目標が思い浮かばないこともあるかもしれません。そんな時は、以下の3つの指標を参考にしてみてください。

1. 訪問者数・ページ閲覧数

【訪問者数(UU:Unique User)】 集客効果の指標として最も一般的なホームページの訪問者数。一般的に、訪問者数が多いほどコンバージョン(事業者が来訪者に期待する問い合わせや申し込み、資料請求などのアクション)の発生数は多くなります。定期的に計測して、ホームページの集客の増減の傾向をつかみます。

【ページ閲覧数(PV:Page View)】 一定期間(1カ月単位の数値で評価することが多い)にWebページが閲覧された回数の合計値。ホームページ全体のページ閲覧数が多ければ、情報媒体として一定のパフォーマンスを発揮しているといえますので、ホームページのパフォーマンスをマクロ的に観測する指標として利用できますただし、ホームページの中でも特定のページだけが突出して閲覧数が多かったり、ユーザーの属性が偏っている(就職希望の学生、競合他社など)、そうしたユーザーが複数回ずつ閲覧していてPVの内訳の支配的な要因になっているといった場合は、PVがたとえ多くてもホームページの「目的」に必ずしも貢献できていない可能性があるので、注意が必要です。したがってPVについては、「目的」に応じて他の指標と組み合わせたうえで評価するのが良いでしょう。

2. 直帰率

ウェブ広告を出したり、ランディングページを用意したりしている際に注目したいのがこの直帰率。最初に訪れたページだけを見て離脱するユーザーが多い状況では、ホームページが効果的に作用しているとは言えません。特に、訪問者数が多いのに問い合わせや売り上げに結びついていないという場合は、この直帰率をチェックしてみましょう。?

こんなKPIは効果がない! ありがちな間違いとは?

ホームページ制作の目的・目標を設定するうえで、避けたいのは意味のない(効果のない)KPI、KGIを設定してしまうこと。あらためて考えれば当然でも、意外と陥りやすい間違いの例を紹介しましょう。

KGIに対して、適切なKPIが設定されていない

最もよくあるのが、KGIに対して適切なKPIが設定されていないというケースです。例えば「SNSからの流入を半年で3倍にする」というKGIを立てた場合に、「2カ月後に1.5倍、4カ月後に2倍にする」というKPIを考える人もいますが、これではマイルストーンになるような小さな目標に分解できているとは言えません。

SNSからの流入数は、前述のように各SNSのフォロワー数やユーザーとの交流度合いに大きく左右されます。KPIは単にKGIの数字を分解するのではなく、どうすれば目標を達成できるかという視点で設定しましょう。

設定した目標が十分ではない

これもよくあるケースで、具体的な例としては先ほどと同じように「SNSからの流入を増やしたい」というKGIに対して「Twitterのフォロワー数を増やす」というKPIだけを設定したようなケースが挙げられます。

もちろん、SNSからの流入を増やすうえで、Twitterのフォロワー数を増やすのが重要であることは確かです。しかし、それだけでは不十分で、実際にはフォロワーからのリプライに返信したり、ユーザーに受け入れられるようなツイートを定期的に投稿したりするなど交流を図っていく必要があります。設定したKPIが本当に集客につながるか、しっかりと確認するようにしましょう。

そもそも達成不可能な目標が設定されている

言うまでもありませんが、自社の現状に即していない高い理想を掲げても、それを達成するのは容易ではありません。もちろん、高い理想を持つことが重要な場面もありますが、あまり高すぎても現場のモチベーションにはつながらないでしょう。

KPIやKGIを設定する際には、その目標数値が妥当なのか、決められた期間で達成できそうかを十分に検討するようにしましょう。

適切なKPIが設定されていないホームページは効果がない

適切なKPIが設定されていないホームページは、その効果を期待できません。ホームページ制作やリニューアルを検討する際は、まず自社の課題を洗い出し、ホームページの目的を明確にしましょう。そのうえで、目的達成に向けた具体的なKGIとKPIを設定することが何より重要です。

イノーバでは、BtoBマーケティングを戦略策定から実行支援、コンテンツ制作まで、中長期的にトータルサポートする伴走型マーケティング支援サービスをご提供しています。KGI・KPIの設定はもちろん、それを達成するための施策立案や実行のお手伝いもいたします。ホームページ制作や運用でお悩みの際は、ぜひイノーバにご相談ください。

ぜひこちらの記事もお読みください:ホームページの制作・運用についての参考記事

【完全マニュアル】ホームページリニューアルを成功させるための8つのステップ

ホームページ制作の最重要ステップ!KPIはどうやって設定する?

ホームページ制作のためのカスタマージャーニーマップ作成のポイント

FAQ

Q. ホームページのKPIには何を設定すればよい?

A. ホームページの目的によって設定するKPIは異なります。例えば認知度向上が目的なら訪問者数やページビュー数、問い合わせ増加が目的なら問い合わせ数やコンバージョン率などをKPIとするとよいでしょう。自社の課題とホームページの目的に合わせて設定することが大切です。

Q. KGIとKPIの違いは何?

A. KGIはKey Goal Indicatorの略で、ホームページ運営の最終的な目標を指します。一方、KPIはKey Performance Indicatorの略で、KGIの達成に向けた中間的な目標のことです。KGIを達成するために、複数のKPIを設定し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。

Q. ホームページのKPIは誰が設定するべき?

A. マーケティング部門やホームページ担当者が中心となって設定するのが一般的ですが、営業部門など他部署の意見を取り入れることも大切です。自社の事業や顧客について詳しい営業担当者の視点を取り入れることで、より効果的なKPI設定ができるでしょう。

Q. KPIが未達成だった場合はどうすればよい?

A. KPIが未達成の場合は、その原因を分析することが大切です。アクセス解析ツールなどを使って、サイト内のユーザー動向を詳しく見直してみましょう。原因が明らかになれば、ホームページの改善点も見えてくるはずです。必要に応じてKPIを調整しながら、改善と効果測定のサイクルを繰り返し回していくことが重要です。

Q. ホームページ運用にKPIは必須?

A. KPIを設定せずにホームページ運用することも可能ですが、運用の目的を明確にしKPIで定量的に管理することで、PDCAサイクルによる継続的な改善が可能になります。結果として、目的達成に向けてホームページを最大限活用できるようになるため、KPI設定はホームページ運用に必要不可欠と言えるでしょう。