商品やサービス、また企業に対してポジティブなイメージを持ってもらうことで、長期的な利益の確保を実現するブランディング。その重要性は理解していても、どこから手をつければいいのか、どのようなアプローチが効果的なのか悩んでいる人は多いのではないでしょうか。この記事では、そんな人の参考になりそうなブランド構築の成功事例をご紹介します。

歴史のない商品が定番にどう立ち向かう?:レッドブル

価格は倍、さらに市場には競合商品があふれている

商品の質に自信はあっても、競合製品に比べて歴史は浅く市場にはすでに他社の定番商品があふれている。そんな状況下で、自社製品を市場に食い込ませるためにはどうすればいいのでしょうか。

こうした難題をブランディングの力で解決したのが、エナジードリンクメーカーのレッドブルです。

レッドブルは今でこそエナジードリンクの代表格として確固たる地位を築いていますが、日本に参入した2005年当時はまだ知名度もなく、市場は競合商品であふれていました。競合商品の代表格といえるのがリポビタンDで、その小売価格は140円前後。それに対してレッドブルは倍近い価格設定になっていました。通常なら、とても勝ち目はないと判断されてもおかしくない状況です。

商品ではなく、消費者を主役にするアプローチ

こうした状況下でレッドブルが取ったブランディング戦略は、商品ではなく消費者を主役にすることでした。一般的に、広告ではその商品の優位性や効能をアピールするのが定石ですが、レッドブルはこうした戦略を一切取らず、商品を「エキサイティングなライフスタイルや体験を求める人たちを支援する脇役」として売り出したのです。

クレジット:(c) Matio

レッドブルはサッカーやF1、エアレースなど世界的に有名なスポーツイベントのスポンサーを担っていますが、そこでもあくまで選手を主役とし、ブランドはあくまでそのチャレンジを応援する立場を貫いています。

レッドブルといえば「レッドブル、翼を授ける(Red Bull Gives You Wings)」というコピーが有名ですが、これもそうしたアプローチのひとつ。エキサイティングな毎日を求める消費者に、そのための翼を授けるといったイメージでしょうか。

こうしたアプローチを続けることで、どこか「疲れたおじさんが飲むもの」といったエナジードリンクのイメージを大きく覆し、若者を中心に絶大な人気を集めるブランドへと成長していったのです。

ものづくりの力とブランディングで地域を再生する:今治タオル

海外製造の安価な商品に押されてしまう

愛媛県今治市で生産される今治タオルは、今でこそ高品質なタオルの代名詞として知られていますが、ブランドが確立する前は海外製の安価な商品に押されて、輸入制限を申請するなど非常に厳しい状況に置かれていました。

当時の今治タオルの特徴は「安心・安全・高品質」であることに加え、複雑で繊細な柄を表現できる高い技術力にあったと言われています。今治には「先晒し先染め」という伝統があり、糸を先に染めてジャガード織りによって柄を織り込んでいく技術が大変優れていたのです。

自分たちの強みを捨て「安心・安全・高品質」にこだわる

本来ならブランドを構築する上では自分たちの強みを全面に押し出すべきですが、四国タオル工業組合が外部の意見を取り入れながら選択したのは、あえてジャガード織りを使わないという戦略でした。その代わり、何も柄のない真っ白なタオルをキープロダクトにし、「安心・安全・高品質」を全面に押し出していったのです。

もともと今治タオルの品質は非常に高く、タオルを水に浮かべても5秒以内に沈むくらい吸水力に優れていたといいます。こうした品質の高さと、真っ白いタオルの風合いをブランドイメージとして訴求することで、今治タオルは「いいタオル」としての地位を確立することができたのです。

現在は東京のアンテナショップや海外の展示会などにも出品し、さらなるブランドの構築を目指している今治タオル。日本のものづくりの力とブランディングが融合した好例で、地域再生のヒントにもなりそうな事例といえるのではないでしょうか。

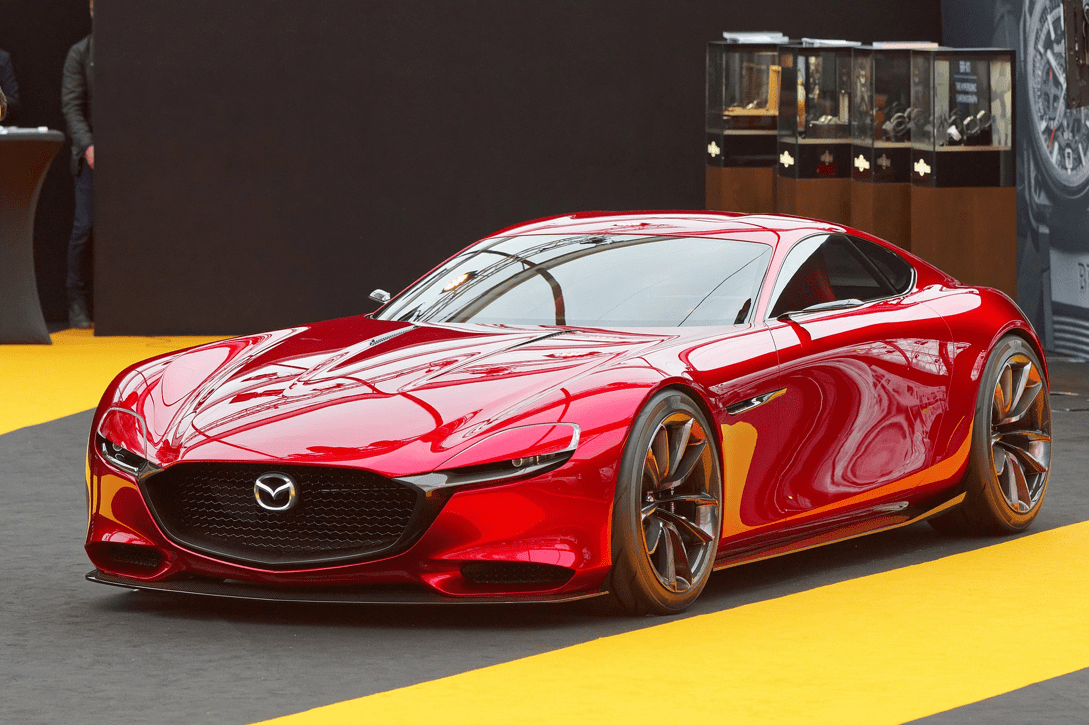

ターゲットを絞ることで成功をおさめる:マツダ

値引き戦略がブランド価値の低下を招く

RX-7をはじめロードスターやアテンザなど数々の名車を生み出してきたマツダ。同社がラインナップするスポーツカーの評判は高く、車にこだわるならマツダという人も少なくありません。しかし、こうしたイメージは最初から確立されていたわけではありませんでした。

クレジット:(c) Thesupermat

特に90年代半ばは不景気の影響もあり業績が思ったように伸びず、マツダは他社に対抗するため大幅な値引き戦略を敢行しました。その結果、買取価格が大幅に下落し、マツダ車自体の価値自体も低下してしまったのです。一度マツダ車を購入してしまうと、買い替えの際もマツダ車しか買えない負の連鎖に陥ると言われ、その様子は「マツダ地獄」と揶揄されたほどです。

ターゲットにしたのは、たった2%のユーザー

こうした状況に対し、マツダが取った戦略はユーザーのニーズを洗い直しそれに徹底的に応えるというもの。マツダの世界シェアはたった2%と言われていますが、そのわずかなユーザーに受け入れてもらえるようなコアな車づくりに取り組んだのです。

その象徴とも言えるのがRX-7。世界中でどのメーカーも採用していないロータリーエンジンを搭載し、スポーツカーとしての走りにこだわった車です。この車はハイオク限定の3ドアクーペという仕様で、大衆受けを狙ったものとはとても言えませんが、一部の車好きのユーザーから絶大な人気を集めました。こうした方向転換が功を奏し、マツダは他の国産自動車メーカーにはない独自のブランドポジションを確立していったのです。

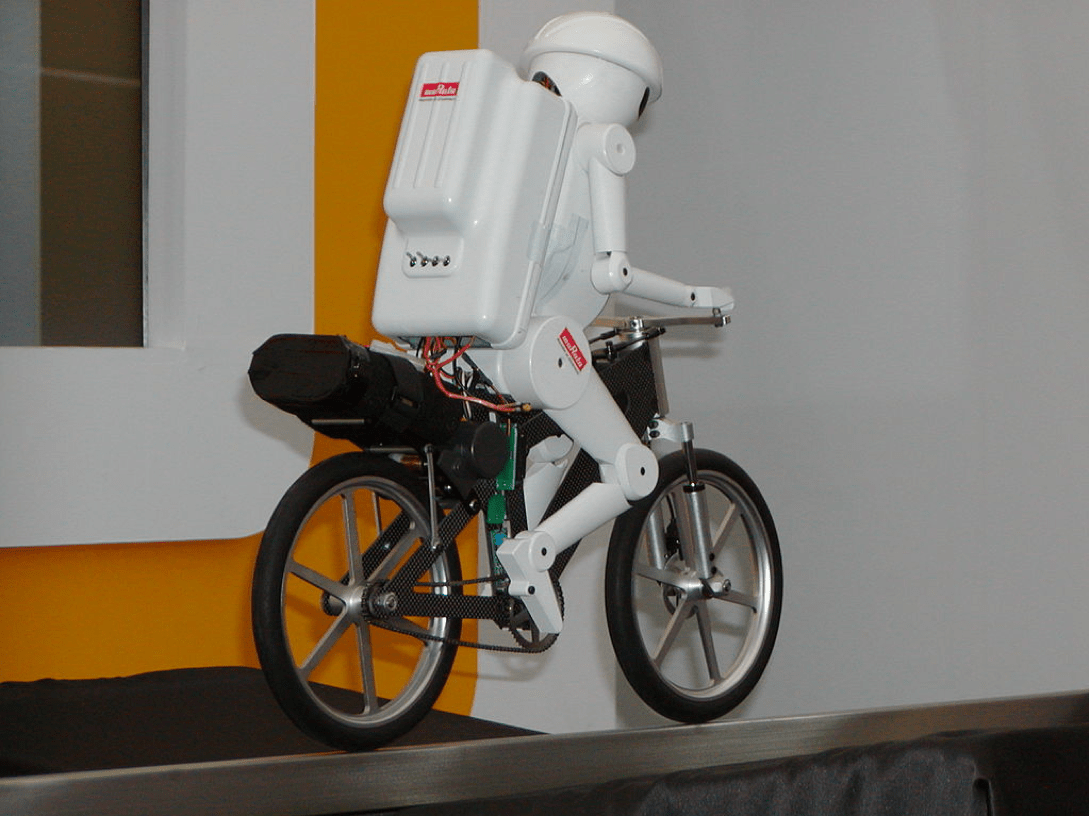

相反するメッセージを発信する:村田製作所

BtoB企業はブランド構築が難しい傾向に

もう1点、BtoBのブランディング成功事例として、コンデンサやセンサーなどの電子部品の製造・販売を行う村田製作所の取り組みをご紹介しましょう。

一般的にBtoB企業はBtoC企業に比べて専門性が高く、商品やサービスが一般消費者の目に触れる機会が少ないため、ブランディングが難しい傾向にあります。しかし、だからといってその重要性は他のBtoC企業と何ら変わることはなく、ブランド構築をおろそかにすると価格競争に巻き込まれたり、人材採用がうまくいかなくなるなどの不利益を被る危険性があります。

「親しみやすく」かつ「技術力が高い」企業

村田製作所はBtoB企業ながら、新聞やテレビ広告などに力を入れている珍しい企業です。過去には「村田製作所は何をセイサクしているんだろう」という言葉で始まるCMが大きな反響を呼んだこともあるため、身近に感じている人も多いのではないでしょうか。

同社のブランド構築に大きく寄与していると考えられるのが自転車を運転するロボット「ムラタセイサク君(下写真)」です。補助輪なしで超低速走行し、しかも停止しても倒れないロボットのユニークな姿は、同社の「技術力の高さ」と「親しみやすさ」という、ある意味では相反するメッセージをうまく表現しているといえるでしょう。

クレジット:(c) Tyuta0055

村田製作所が取り扱うコンデンサやセンサーなどの電子部品は決して一般消費者に馴染みのあるものではありませんが、高い知名度と親しみやすいイメージを確立する同社のブランディング戦略は、多くのBtoB企業の参考になるのではないでしょうか。

ブランディングは俯瞰で捉えることが重要

ブランディングには多種多様なアプローチがあり、また企業が置かれている状況や市場での立ち位置によって効果的な施策は変わるため、どうするのが正解かを一概に決めることはできません。そのため、ひとつの施策を取り上げて有効性を検討するだけでなく、すでに成功を収めた事例をもとに、アプローチ方法を俯瞰で捉えることが重要です。

イノーバは、クライアントのブランディングを支援するマーケティングチームを擁しています。多様なバックグラウンドを持つメンバーが、マーケティングの最前線で蓄積された知識と経験を生かし、クライアントに価値ある洞察と具体的な戦略を提案。ブランド構築に悩む企業の課題解決に貢献します。ぜひイノーバにご相談ください。

ブランディング戦略についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事も参考になるでしょう。

- ブランド戦略立案に不可欠!ブランド価値評価の意義と4つの代表的手法

- 成功事例・失敗事例から見るブランド戦略の効果

- 成功企業が実践しているブランディング手法とは?ブランディング手法別の事例紹介

- ブランディングに欠かせないフレームワークをタイプ別に解説

- 【完全ガイド】ブランドポジショニング戦略の立て方:競合との差別化で圧倒的な存在感を確立せよ!

Q1: ブランディングに取り組む際に最も重要なことは何ですか?

A1: 自社の強みや独自性を明確にし、ターゲットとなる顧客を深く理解することが重要です。その上で、顧客にとって価値あるメッセージを一貫して発信し、ブランドイメージを構築していくことが求められます。

Q2: BtoBとBtoCではブランディングの方法が違いますか?

A2: アプローチ方法は異なりますが、ブランディングの重要性は変わりません。BtoBは専門性が高く一般消費者の目に触れにくい分、独自性を打ち出しにくい面もあります。技術力をアピールしつつ親しみやすさも併せ持つなど、バランスを取ることが重要です。

Q3: 失敗しているブランドを立て直すにはどうすればいいですか?

A3: ブランドの現状を冷静に分析し、問題点を洗い出すことから始めましょう。その上で、自社の強みを再定義し、ターゲットとなる顧客のニーズを捉え直します。過去のイメージに囚われず、時には大胆な方向転換も必要です。

Q4: ブランディング戦略の成功事例にはどのようなものがありますか?

A4: レッドブルは商品ではなく消費者を主役にする戦略で、今治タオルは技術力よりも品質にこだわることで、マツダはコアなユーザーに照準を合わせることで、村田製作所は相反するメッセージを発信することで、それぞれ成功を収めています。

Q5: ブランディングの効果は、どのように測定すればいいですか?

A5: ブランド認知度、ブランド想起率、ブランドイメージ、顧客満足度、ロイヤルティなど、様々な指標があります。これらを定期的に調査・分析し、施策前後で比較することで、ブランディングの効果を測定することができます。