SEO対策に取り組む際は、サイトのアクセス状況を分析し、適切な施策を打ち出していくことが重要です。

Googleサーチコンソール(Google Search Console)はそのための分析ツールとして知られていますが、具体的にどのような情報を得るためのツールなのか、どう活用するべきか正しく理解できているでしょうか。

Googleサーチコンソールは、インターネットの検索時における結果の確認や、ホームページに隠れている問題の発見などが可能で、サイトの質の改善ができます。

検索エンジンが自社のWebサイトをきちんと認知できているか調べるシステムツールなので、Webマーケティングを行う際には導入必須のツールといえます。

ここでは、Googleサーチコンソールでできること、またその活用方法についてまとめました。

Googleサーチコンソールとは

Googleサーチコンソールとは、検索結果の表示順位やクリック率など、検索エンジンでのWebサイトのパフォーマンスを分析するためのツールです。

名前のとおりGoogleより提供されており、略して「サチコ」と呼ばれることもあります。また、以前は「Googleウェブマスターツール」という名称でしたが、2015年5月に名称が変更されました(内容は同じツールです)。

Googleアカウントさえあれば企業・個人を問わず誰でも利用することができ、自分の運営するサイトがどのようなクエリで検索されたのか、また検索順位やページごとの表示回数など、SEO対策に取り組むうえで欠かせない情報を得ることができます。そのため、企業のWeb担当者やマーケターなど、サイトの運営に関わるのであれば必ず導入するべきツールと言えるでしょう。

Googleサーチコンソールの設定方法

Googleサーチコンソールを設定するには、以下の手順が基本となります。

- Googleサーチコンソールにログインを行う

- 「プロパティを追加」でコンテンツをセットする

- プロパティのタイプを選択する→Googleアナリティクスとの連携時には、「URL プレフィックス」が選択されます。1つのドメインで多数のコンテンツを管理には、「ドメイン」を選びます。

- 「所有権の確認」画面でHTMLファイルをダウンロードし、サーバーへのアップロードを行う

- 「確認」を行う

- 「所有権を自動確認しました」の画面をチェックして完了

Googleアナリティクスとの違い

同じようなサイトの分析ツールとして知られているものに、Googleアナリティクスがあります。どちらもGoogleが無償で提供するツールですが、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれのツールでわかることを見てみましょう。

Googleサーチコンソールで分析できること

- サイト流入時の検索クエリ

- 検索クエリごとの表示回数やクリック数、表示順位

- Googleからの警告(順位を下げる原因)

Googleアナリティクスで分析できること

- Webサイトのアクセス状況(PV数、セッション数、直帰率など)

- 流入元やSNSからの流入数

- ユーザーの属性(地域や利用端末など)

- サイト内でのユーザーの行動(回遊など)

ざっくりまとめると、Googleサーチコンソールはどのようなクエリで検索したか、検索クエリごとの表示順位やクリック数など、サイトに流入する際のユーザーの行動を可視化するツールと言えます。

これに対して、GoogleアナリティクスはWebサイト内での回遊状況やページごとのPV数、セッション数、直帰率など、サイト流入後にユーザーがどのような行動をとったかを可視化するためのツールです。

Webサイトのアクセス解析ではPV数やセッション数など流入後のデータが重視されがちですが、Googleサーチコンソールで得られる流入前のデータも同じように重視する必要があります。特に自分のサイトがどのようなワードで検索されているかや、クエリごとの順位などの情報は、SEOに取り組むうえで欠かせないものといえるでしょう。

Googleアナリティクスとの連携手順

サーチコンソールにはGoogleアナリティクスと連携する機能があります。連携することでGoogleアナリティクス上でもサーチコンソールのデータを参照できるようになり効率的に分析できるようになるため、忘れず設定しておきましょう。

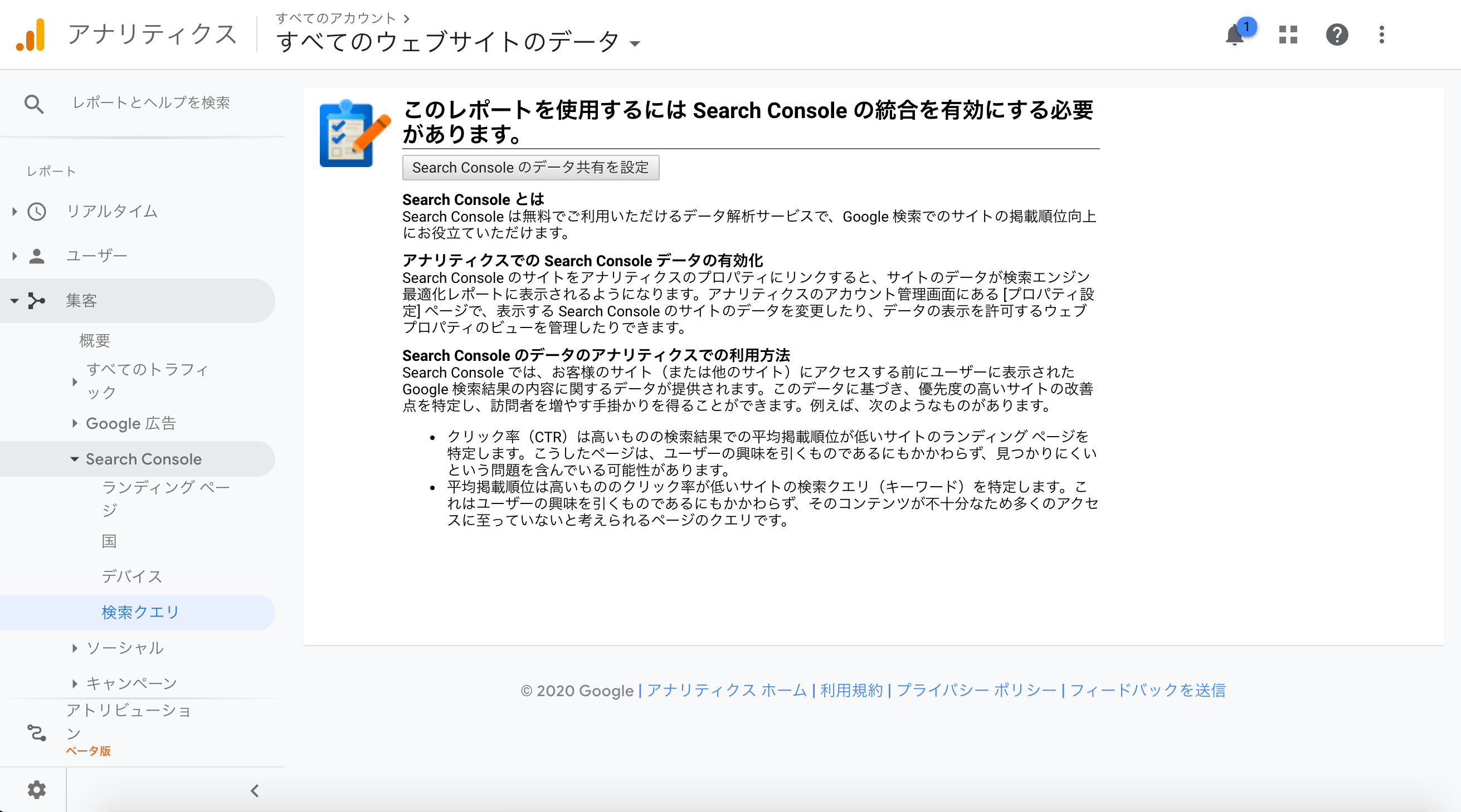

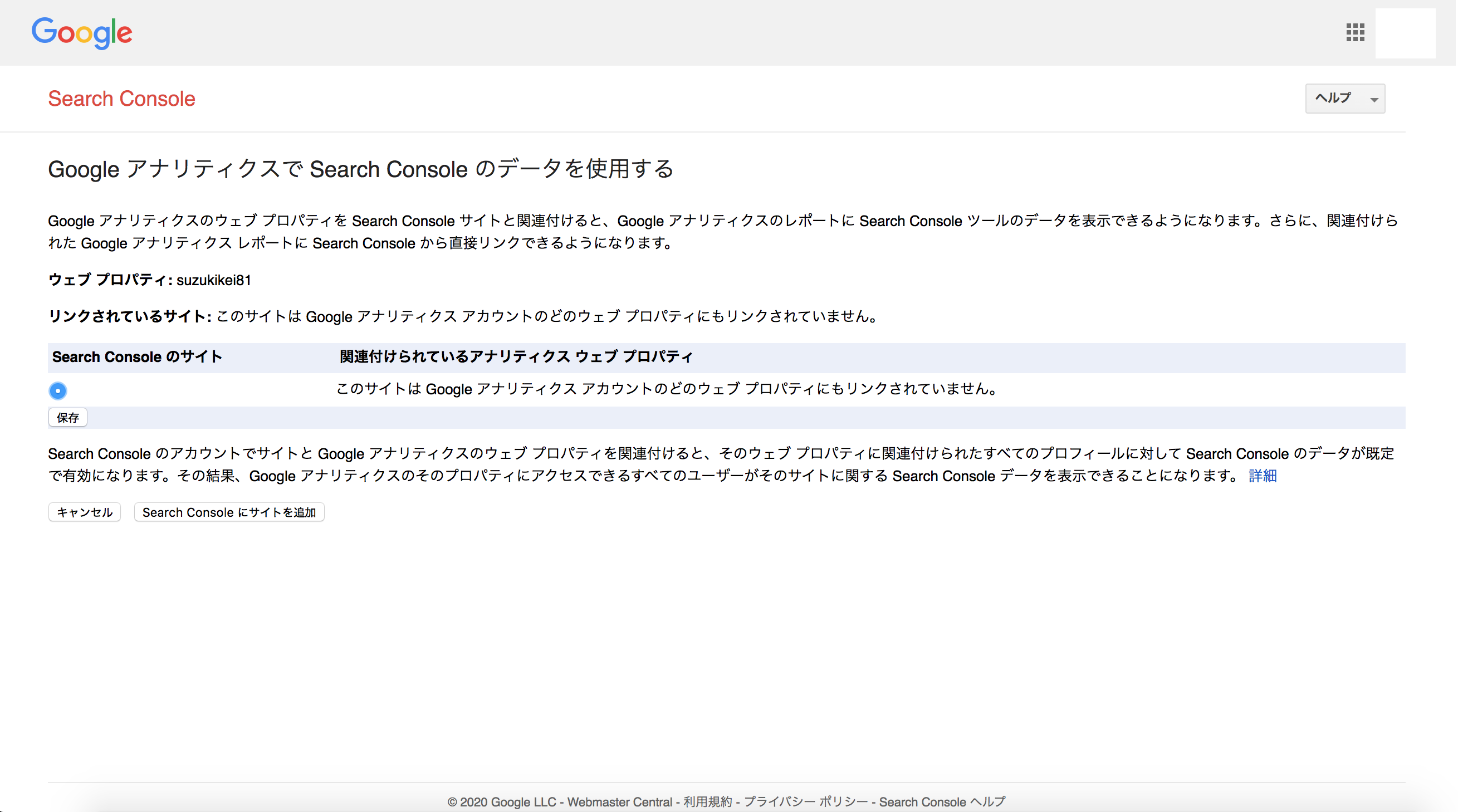

連携方法はGoogleアナリティクスの左側にあるメニューから「レポート」→「集客」→「Search Console」→「検索クエリ」の順でクリックし、メイン画面に表示された「Search Consoleのデータの共有の設定」から設定を行っていきます。

そうするとプロパティ設定画面に移行するので、「Search Consoleを調整」→「追加」の順にクリックするとサーチコンソールに登録されているサイトの一覧が表示されます。ここでチェック欄に印を入れて「保存」をクリックすると連携完了です。

Googleサーチコンソールでよく使う8つの基本機能

Googleサーチコンソールの各機能は、それぞれ確認方法を知るだけで簡単に利用可能です。

以下からは、Webコンテンツを運用する際に使用したい主要機能の使い方を紹介します。

1.検索パフォーマンス(キーワードごとの順位やクリック率)などSEO指標の確認

Googleサーチコンソールを使う最も大きな目的は、自分の運営するサイトがどのようなキーワードからの流入が多いかを確認することです。キーワードごとの順位やクリック率などを分析することで、SEO対策の戦略やコンテンツの方向性を決める参考にもなります。また、狙ったワードで集客できているかどうかを適宜確認することで、SEOに関する取り組みを評価し、改善点を探るための指標とすることができます。

左メニューの「検索パフォーマンス」をチェックすると、Webコンテンツに関するあらゆる情報をチェックできます。

合計クリック数、合計表示回数、平均CTR、平均掲載順位などを、グラフ推移で分析可能です。

上位クエリごとに順位やクリック数が分かるので、どんなキーワードが人気なのかを調べられます。

2.カバレッジレポートでサイト上のエラー発生箇所を確認

登録しているサイトに問題が発生していないかどうかを確認できるのも、Googleサーチコンソールの重要な役割の一つです。

例えばユーザビリティを妨げるような問題が発生していないか、上位表示されなくなるようなペナルティを受けていないかなどを確認することができます。Googleの検索エンジンは、コンテンツの内容以外に、不正なリンクの有無や、ユーザビリティに配慮しているかなどさまざまな視点からサイトを評価しています。

サイトにエラーがある場合は当然表示順位にも影響するため、問題が出ていないかを定期的にチェックする必要があります。

「カバレッジ」機能を利用すると、インターネットに反映されていないエラーページの存在をチェックできます。

トラブルが起きたままだとユーザーに検索で見つけてもらうことができないため、定期的にカバレッジをチェックして詳細を把握しておくことがおすすめです。

カバレッジのステータスは、「エラー」「有効(警告あり)」「有効」「除外」に分類され、問題の原因を特定しやすくなっています。

「有効」の数が増えるほどインデックスが増加傾向にあるので、まずはこの「有効」の数値をチェックしてみましょう。

3.サイトマップで検索エンジンにサイト構造を伝える

検索エンジンにサイト構造を伝えるためのサイトマップ機能も重要な機能の一つです。

一般的に検索エンジンはクローラーと呼ばれる自動プログラムを徘徊させることで、Webページの内容を判断し、表示順位を決定しています。この際、ホームページがどのような構造になっているかをサーチコンソールから検索エンジン側に発信しておくことで、クローラーが徘徊しやすくなるというメリットがあります。

特にリンクの構造が複雑なサイトの場合、せっかく頻繁に更新してもクローラーが認識してくれない(もしくは認識に時間がかかる)というケースも起こります。サイトマップの登録はメニューの「サイトマップ」という項目から行えるので、必ずチェックしておきましょう。

4.URL検査でページごとの問題を確認する

特定のページに発生している問題を検出する「URL検査」も利用可能です。

調べたいページのURLを入力するだけで、「インデックス」「カバレッジ」「モバイルユーザビリティ」のデータをチェック可能です。

各項目に問題がなければ、緑色のチェックマークが画面で確認できます。

5.リンクの情報を確認する

外部・内部リンクの詳細も、左メニューの「リンク」項目からチェックできます。

Webコンテンツで上位にリンクされたページを一覧でチェック可能です。

Webコンテンツにおける人気の理由を特定すれば、その後のマーケティングの参考にできます。

リンクに表示されているページに心当たりがない場合には、スパムの可能性も考えられるので対処することも可能です。

6.「ウェブに関する主な指標」で表示速度を確認する

「ウェブに関する主な指標」をクリックすると、ページの表示速度を確認できます。

表示速度のステータスは「良好」「改善が必要」「不良」の3つに分類されるため、良好以外のページはなるべく早く原因を突き止めて表示速度の改善を目指しましょう。

2021年5月からモバイルにおける新たな評価対象として、以下の要素が加わっています。

7.モバイル対応ができているか確認する

「モバイル ユーザビリティ」のメニューから、Webページがモバイル端末に適応できているかチェックも可能です。

モバイルデバイスに対して適切でないページが発見されると、「テキストが小さすぎて読めません」「クリック可能な要素同士が近すぎます」「コンテンツの幅が画面の幅を超えています」といった理由とともに該当ページが表示されます。

原因を解決してモバイルユーザーの快適度を高め、離脱者を減らすように心がけましょう。

8.通知メッセージを確認する

Googleサーチコンソールに対して新規の通知があると、メッセージとして画面右上に件数と一緒に表示されます。

Webコンテンツのパフォーマンス結果や新たなカバレッジの問題などが通知されるので、こまめにメッセージはチェックしましょう。

Googleサーチコンソールを使う頻度

サーチコンソールはSEO対策に取り組むうえで欠かせないツールですが、必ずしも毎日チェックする必要はありません。具体的にどのような使い方をすればいいのか、チェックするべき頻度を、先に紹介したよく使う機能ごとに見てみましょう。

1.SEO指標の確認は週次や月次で

キーワードごとの表示順位やクリック率のチェックといったSEO指標は、重要なチェック項目ではありますが毎日大きく変動するものではありません。そのため、週ごと、もしくは月ごとに確認している企業が多いようです。毎日変動をつぶさに確認するというよりは、定期的なヘルスチェックのような感覚で、大きな変動が起こっていないかを定期的に確認する使い方がおすすめです。

2.エラー発生箇所はアラートで確認する

Webサイトにエラーが発生してないかどうかをチェックするのもサーチコンソールの重要な機能の一つ。ただこれも、毎日チェックする必要はありません。エラーが発生した場合は、登録メールアドレスにアラートが飛ぶようになっています。そのため日常のルーティンの中では、そのメールを受け取った場合にチェックし、エラーを解消するという考え方でいいでしょう。

3.サイトマップ機能は大規模なサイト改修時に行う

Googleのクローラーにサイト構造を伝えるサイトマップ機能。こちらも重要な機能ではありますが、最近はクローラーの精度が上がっていることもあり、ブログ更新のたびにサイトマップを送る必要はありません。通常ははじめてサイトを立ち上げたとき、または大規模なサイト改修を実施した後に送信するという使い方が主になっています。

また、過去にはフェッチアズグーグル(今のURL検査)という「ページを更新作成したらURLをGoogleに伝える」ような機能もありましたが、現在はクローラビリティの向上によって、特に使う必要のない機能となっています。

さらに高度な機能を求める方におすすめのツール

SEO対策に取り組むうえで、さらに高度な分析をしていきたいという方には「Ahrefs(エイチレフス)」「SEMRush(セムラッシュ)」といったツールがおすすめです。Ahrefsはサーチコンソールでも取得できる一般的なSEO指標に加え、競合サイトの被リンクの増減や上位表示ワードなど、競合サイトの情報が確認できるのが大きな特徴です。

また、SEMRushはキーワードマッピングやコンテンツ展開に関する機能が充実しており、リスティング広告とSEOを組み合わせて取り組みたい人に適したツールです。いずれも有料ツールですが無料試用期間があります。まずは使ってみて、自分の必要な機能があるかを確認して導入するといいでしょう。

SEO対策はサーチコンソールの使いこなしがキモ

Webサイトを効果的な集客につなげるうえで重要なSEO対策。サーチコンソールはサイトにユーザーを呼び込む施策を考えるうえで欠かせないツールです。しっかりと使いこなして、上位表示を目指していきましょう。

まとめ

以上のように、GoogleサーチコンソールはSEO対策に欠かせないツールです。検索クエリ別の順位やクリック率、サイトエラーの発見、サイトマップ送信など、Webサイトのパフォーマンスを向上させるための重要な機能が網羅されています。本記事で紹介した使い方を参考に、ぜひサーチコンソールを活用して、効果的なSEO施策を進めていきましょう。また、イノーバではサーチコンソールの活用を含め、SEOに限らず、コンテンツマーケティングやソーシャルメディアマーケティングなど、BtoBマーケティング全般の戦略立案から実行まで幅広くサポートしています。高度な分析ツールの導入や、専門的なノウハウが必要な施策もお任せください。貴社のマーケティング活動の成果を最大化するため、イノーバがしっかりと伴走させていただきます。

ぜひこちらの記事もお読みください!

- コンテンツマーケティング

- ホームページ集客の王道! SEOの本筋「コンテンツSEO」とは

- SEO対策のために自社でブログを立ち上げるべき5つの理由

- SEO対策で重視すべきE-E-A-Tとは? 重要性や高めるポイントを解説

- リライトとは?意味・SEO対策に欠かせないリライトの効果を出すためのポイントと手順

- SEOとコンテンツマーケティングの違いは?ウェブサイトの成果を出すための基礎知識と連携方法

- ウェブ解析とSEO li>Googleサーチコンソールとは?SEO対策の必須ツール。利用のための手順や基本的な使い方を解説

- SEOの検索結果でCTRを上げるには? 検索順位とCTRの関係から、向上の取組まで

- Web集客の費用対効果~自然流入(SEO)とリスティング広告で比較検討~

FAQ

Q. Googleサーチコンソールの主な機能は何ですか?

A. 検索パフォーマンスの確認、サイトエラーの検出、サイトマップ送信、URLの検査、内部・外部リンクのチェックなどが主な機能です。SEO対策に必要な情報を幅広く得ることができます。

Q. サーチコンソールはどのくらいの頻度でチェックすべきですか?

A. SEO指標は週次・月次で、エラーはアラートを受けたタイミングで確認するのがおすすめです。サイトマップ送信は大規模な改修時に行います。ツールを使いこなすことで、効率的にサイトの改善を進められます。

Q. サーチコンソールとGoogleアナリティクスの違いは何ですか?

A. サーチコンソールは検索流入時のデータ(検索クエリ、順位、CTRなど)を、Googleアナリティクスは流入後のユーザー行動(PV、滞在時間など)を分析するのに適しています。両者を組み合わせることでサイトの課題を多角的に把握できます。

Q. サーチコンソールでモバイル対応は確認できますか?

A. はい、「モバイルユーザビリティ」レポートでモバイルフレンドリーでない箇所を特定し、改善につなげられます。表示速度や操作のしやすさもチェック可能で、モバイルSEO対策に役立ちます。

Q. サーチコンソールで競合サイトの分析はできますか?

A. サーチコンソールでは自サイトのデータのみ確認可能で、競合分析には向きません。競合サイトのSEO状況も知りたい場合は、AhrefsやSEMrushのような有料ツールの導入がおすすめです。

Q. サーチコンソールの使い方がよくわからないのですが、サポートを受けられますか?

A. イノーバではサーチコンソールを含むSEOツール全般の使い方から、取得したデータの分析、具体的な施策立案まで、専門家がサポートいたします。ツールの導入や運用でお困りの際は、ぜひご相談ください。