多くのWebサイトのなかから自社コンテンツを選んでもらうためには、さまざまな工夫が必要とされています。

その工夫のひとつが、「構造化データ」です。

構造化データは自社サイトを「リッチリザルト」の対象とすることにつながり、クリック率やコンバージョン率の向上に期待できます。

こちらで構造化データの基本とメリットを確認し、自社コンテンツへの導入を検討してみましょう。

構造化データとは?

構造化データとは、HTMLなどのテキストデータにタグを付与し、データに意味を持たせる方法のことです。

構造化データを設定することで、検索エンジンにコンテンツの内容を理解されやすくなります。

例えば「企業名」や「個人名」は、人間であればその意味をすぐに理解できますが、検索エンジンの場合はその文字列だけでは企業名なのか個人名なのか、もしくは全く別の意味を持つ言葉なのか判断することが難しいのです。

構造化データはそういった検索エンジンの事情を踏まえた上で、自社コンテンツの情報を正しく伝えるための手法として多くの企業で活用されています。

セマンティックウェブについて

構造化データは、「セマンティックウェブ」という考え方に基づいています。

セマンティックウェブとは、W3C(World Wide Web Consortium)のティム・バーナーズリー氏によって提案された考え方で、検索エンジンに文字の意味や文脈なども含めて理解させることを目指すものです。

Web内の文字に一定の規則に従ったメタデータを付与し、スムーズに情報の解釈を行わさせ、ユーザーに必要な情報を検索結果として表示します。

ネット上のコンテンツを「ただのデータの集合体」ではなく、「有益なデータベース」として活用できるようにしていく試みがセマンティックウェブであり、その手段として構造化データが使用されているのです。

構造化データの仕組み

構造化データは、「ボキャブラリー」と「シンタックス」という仕組みによって成り立っています。

ボキャブラリーとは、構造化データの情報内容を設定する規格のことです。

例えば「address」と記述すると、その言葉が「住所」を意味することを検索エンジンに伝えられます。

辞書のように規定されているキーワードを記述していくことで、コンテンツ内の文字を構造化データに設定していけるのです。

Googleでは、構造化データのボキャブラリーとして「schema.org」をサポートしています。

これまでは「data-vocabulary.org」のサポートも行っていましたが、2021年1月29日以降サポートの停止が発表されました。

そのため今後はschema.orgの使用が一般的となり、data-vocabulary.orgの部分は置き換える必要があるでしょう。

シンタックスとは、構造化データを実際にマークアップ(意味付け)するときに用いられる仕様のことです。

Googleでは、「Microdata」「RDFa Lite」「JSON-LD」の3タイプがサポートされています。

このなかでGoogleは、JSON-LDの使用を推奨しています。

構造化データのメリット

構造化データの導入には、企業サイトにとっていくつかのメリットがあります。

以下からは、構造化データを活用するメリットを解説します。

検索エンジンにWebページの詳細を伝えられる

構造化データは、検索エンジンにWebページの詳細を正確に伝えられるメリットがあります。

コンテンツの中身がどんな意味を持つのかが、検索エンジンのクローラーにきちんと認識されるようになるのです。

企業名、住所、商品価格などが正確に収集されるので、ユーザーにそれらの情報が届きやすくなります。

リッチリザルトに採用されやすくなる

構造化データを使うことで、「リッチリザルト」に採用されやすくなるというメリットもあります。

リッチリザルトとは、Web検索時にサイト内の情報が視覚的に見やすく表示される機能です。

タイトルとテキストだけが表示される一般的な内容と違い、さまざまな機能を加えて検索結果に表示されるため、検索ユーザーの興味を引くことができます。

例えばWebリッチリザルトには、以下のような種類があります。

-

よくある質問(FAQ)の質問と回答が表示される

-

Q&Aサイトの質問ページに対する回答が表示される

-

求人情報の詳細が大きく表示される

-

料理のレシピや〇〇のやり方など、一連の流れが動画、画像、テキストで説明される

リッチリザルトに採用されると、自社コンテンツが検索結果のなかで目立つようになるため、クリック率の向上からアクセス増加に期待できます。

構造化データのデメリット

構造化データには、デメリットもあります。

以下を参考に、デメリットについても確認しておきましょう。

SEOに直接関係はない

構造化データはリッチリザルトからサイトへの流入を増やすことにつなげられますが、SEOに直接関係するわけではありません。

そのため構造化データをマークアップしても、検索順位に影響しないことは注意する必要があるでしょう。

しかし、リッチリザルトによってユーザーの流入数が増えれば、結果的にサイトの評価が高まります。

そのためSEO対策のひとつとして、構造化データを行うことには意味があるでしょう。

コストがかかる

構造化データには多少の専門知識が必要になるため、実装までにある程度の工数がかかります。

コストが必要になる点は、構造化データにおけるデメリットのひとつです。

既に多数のWebページを公開している場合、全てに構造化データを施すには大変な時間がかかるため、専用のツールを使うなどの対策が考えられます。

構造化データのマークアップ方法

構造化データを実際にマークアップするには、HTMLに直接記述する方法と、専用ツールを使う2つの方法があります。

以下からは、それぞれのマークアップ方法について解説します。

HTMLに直接記述する

構造化データは、HTMLタグに直接マークアップすることができます。

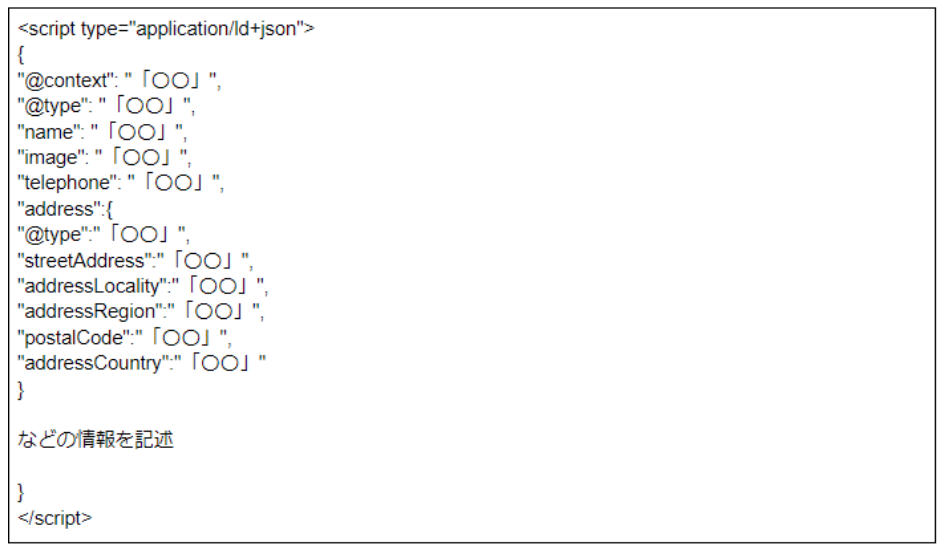

Googleが推奨している「JSON-LD」の場合、構造化データを適用するページに対して記述します。

例えば会社情報などを構造化データにする場合、HTMLのhead部分に、以下のような情報を載せることになるでしょう。

「〇〇」の部分に企業名や電話番号、住所などを記入することで、マークアップが行えます。

構造化データの専用ツールを活用する

構造化データは、Googleが提供する「構造化データマークアップ支援ツール」を活用することでも導入することができます。

構造化データマークアップ支援ツールを使えば、URLの指定と情報のタグ付けを行うことで、簡単に構造化データの生成が可能です。

生成後はソースコードをコピーしてHTMLに貼り付けるか、データをダウンロードしてHTMLファイルとして取り扱うことができます。

利用できるタグの種類は限られますが、簡易性を求めるのならまずは構造化データマークアップ支援ツールの利用がおすすめです。

構造化データの有効性を確認する方法

構造化データが正しく認識されているかどうかは、「構造化データ テストツール」を使うことで確認できます。

こちらでのサイトでは構造化データのコードをテストできるので、マークアップ内容に間違いがないか簡単に検証可能です。

既に構造化データを導入しているサイトの場合には、URLを入力することで有効性を確認できます。

また、「リッチリザルトテスト」を活用することでも、構造化データを確認可能です。

サイトのURLを入力し、「このページはリッチリザルトの対象です」と表示されれば問題ありません。

構造化データを導入する際には、こういったツールを活用してチェックを重ねていきましょう。

構造化データの活用で自社コンテンツの注目度を高める

構造化データは、検索エンジンに自社コンテンツの詳細を伝えるための重要な手法です。

検索結果でリッチリザルト化されれば、多くのユーザーの注目を集めることもできます。

Webコンテンツの流入を高めるための施策を考えているのなら、この機会に構造化データの基礎について確認してみてください。

また、Webコンテンツ制作の進め方については、こちらの「コンテンツ大量消費時代における効率的なコンテンツ制作の進め方」の資料もぜひ参考にしてください!