企業の業務効率化や販路開拓には、ITツールの導入やホームページの活用は避けて通れないものになっています。経済産業省が実施している「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」は、ホームページ制作・リニューアルに利用できる補助金です。

補助金は公的機関から支給されるお金で原則返済の義務はありませんが、公募要件を満たした上で申請し、審査を経て採択される必要があります。

どちらも被災地対応や感染症対策などで特別枠が設けられることがありますが、一般的な公募の「小規模事業者持続化補助金・一般型」と「IT導入補助金・通常枠」でそれぞれの概要をまとめました。

小規模事業者持続化補助金

中小企業や個人事業主など、小規模事業者の生産性向上や販路拡大の取り組みを支援する補助金です。

対象事業

作成した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓や生産性向上の取組みや、販路開拓などとあわせて行う業務効率化の取組みが対象です。具体的には、新しい販促用のチラシの作成や販促品の調達、新しいマスコミ媒体での広告などがあげられます。交付決定前に発注したり契約した案件は補助対象外です。ホームページは、販路開拓の取り組みであれば対象となります。

対象者

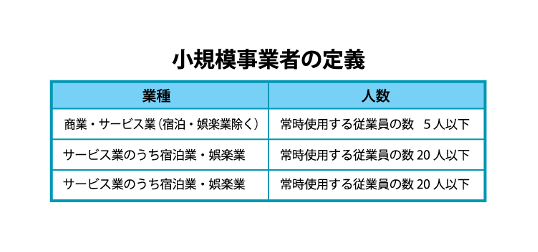

補助対象者は、商工会議所の管轄地域内で事業を営む小規模事業者と、一定の要件を満たした特定非営利活動法人です。主に常時使用する従業員数が5~20名以下の中小企業や個人事業主になります。個人事業主やフリーランスは、開業届の提出を行っていることが条件となるので注意が必要です。

具体的には以下の表に記載する方が対象になります。

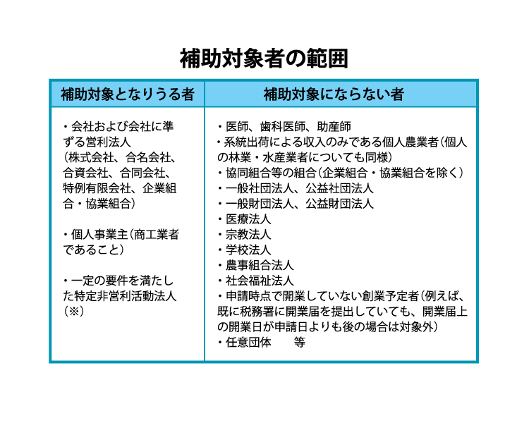

基本的に営利を目的とする企業・組織、個人事業主が対象となるため、医療法人・社会福祉法人・学校法人などは含まれません。ただし、特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となりえます。

なお要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用は「その他」とし、「製造業その他」の従業員基準となります。

(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること

(2)認定特定非営利活動法人でないこと

窓口

商工会議所・もしくは商工会を通じて申請します。商工会議所や商工会の会員でなくても申請可能です。申請方法は、郵送もしくは補助金申請システム「Jグランツ」からの電子申請です。持参や宅配便での送付は不可となります。Jグランツの申請には、一つのIDパスワードで様々な行政サービスにログインできるgBizIDの取得が必要です。gBizIDは、申請から取得まで2~3週間かかるため、早目の準備をおすすめします。

サポート

申請や事業の実施に際して、商工会議所から指導や助言が受けられます。

補助対象経費

①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費 ⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)⑫委託費 ⑬外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。

(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

ホームページ制作は②広報費として申請が可能です。

補助上限額

補助率は購入金額の2/3。支給される金額の上限は最大50万円まで。

公募スケジュール

公募は通年の実施です。審査のために受付期間は複数回に分けられ、それぞれ締め切りが設定されます。

採択率

7割弱が目安

流れ

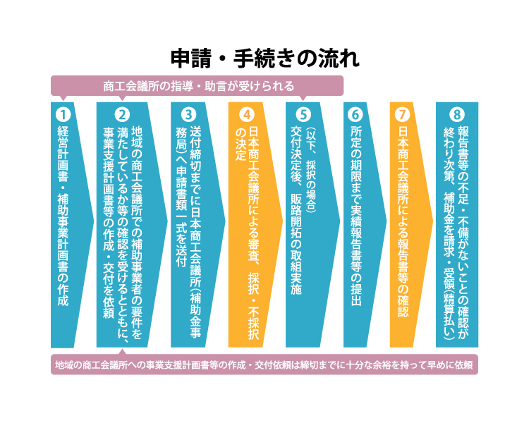

詳しくは以下の流れですが、大まかな流れは、書類準備・申請・補助事業の実施・事業実績報告となります。

補助金が採択・交付決定され、補助事業を実施した終了後は、その内容を報告する実績報告書と収支関係書類を補助金事務所に提出します。また、補助事業関係書類は事業後、国の補助金などの執行を監督する会計検査院からの求めがあった際にいつでも閲覧ができるように、5年間保存しなくてはなりません。

IT導入補助金

中小企業や団体など、小規模事業者のITツール導入による生産性向上や業務効率化を支援する補助金です。

対象事業

日本国内で実施される事業で、IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業が対象です。交付決定前に契約・導入した案件は補助対象外となります。

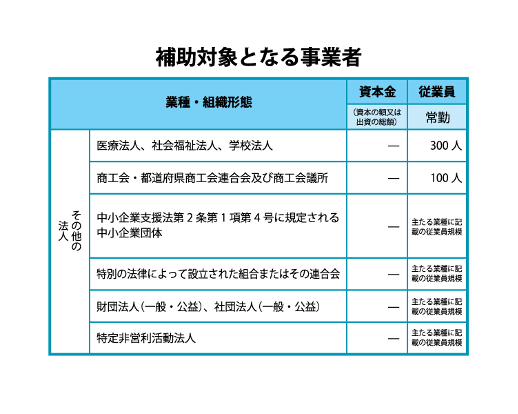

対象者

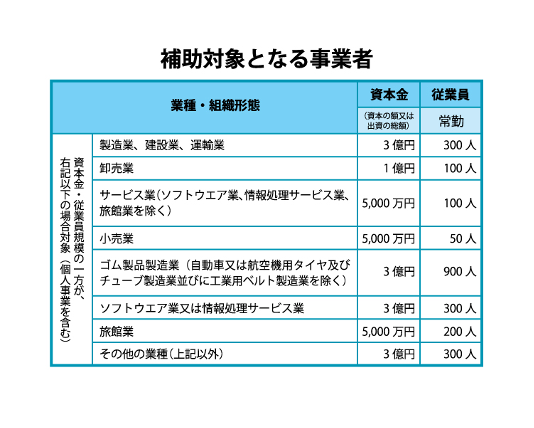

主に常時使用する従業員数が100~300名以下の中小企業や個人事業主です。医療法人・社会福祉法人・企業組合・特定非営利活動法人などの団体も対象に含まれます。申請は電子申請となるため、電子申請で必要になるgBizIDプライムアカウントの取得者であることが条件の一つです。

具体的には以下の表に記載する方が対象になります。

窓口

IT導入補助金のポータルサイトから電子申請します。申請には、一つのIDパスワードで様々な行政サービスにログインできるgBizIDの取得が必要です。gBizIDは、申請から取得まで2~3週間かかるため、早い目の準備をおすすめします。

サポート

IT導入支援事業者が申請・手続きをサポートしてくれます。

IT導入支援事業者は、補助事業を申請者と共に実施する上での共同事業者(=パートナー)です。IT導入支援事業者は、ITツールの提案・導入、事業計画策定支援、各種申請などの手続きを行います。

補助対象経費

ソフトウエア費、導入関連費などです。ただし、IT導入支援事業者があらかじめ事務局に登録し、認定を受けたITツールの導入費用に限ります。登録されたITツールにどんなものがあるかは、IT導入補助金の公式ホームページにあるIT導入支援事業者・ITツール検索のページから検索して確認ができます。

補助上限額

購入金額の1/2。支給される金額の上限は最大450万円まで。

※選択申請する業務ソフトの数により、上限金額が変わります。

公募スケジュール

公募は通年の実施です。審査のために受付期間は複数回に分けられ、それぞれ締め切りが設定されます。

採択率

3割弱が目安

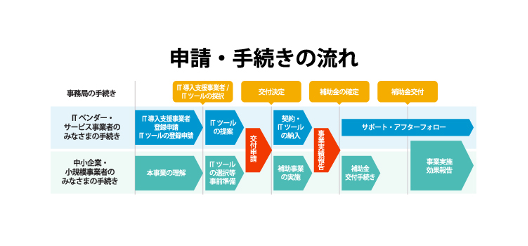

流れ

詳しくは以下の流れですが、大まかな流れは、支援機関への相談・申請・補助事業の実施・事業実績報告となります。

補助金が採択・交付決定され、補助事業を実施した終了後は、その内容を報告する実績報告をIT導入支援事業者と共同で行います。

まとめ

どちらの補助金も、電子申請ではgBizIDの取得と、対象補助事業終了後の報告が必要になります。ID取得には、時間がかかるため余裕を持って、申請計画をたてるとよいでしょう。また、公募内容は年度により変動する可能性があるため、最新の情報を取得することが大切です。

IT導入補助金の採択率は、小規模事業者持続化補助金が7割弱の採択率であるのに対して、採択率3割弱の狭き門です。初めて申請される方は、疑問点がなかなか解消できなかったり、不安に思われる方も多いかも知れません。

IT導入支援事業者は、IT導入補助金の申請者からの補助事業に関するお問合せ・疑問などについて、事務局に代わって対応を行っています。適切なITツールの提案から、導入、アフターサポートまでを担当し、申請者が導入するITツールにより生産性の向上効果を最大限に引き出すことを支援します。

イノーバには、IT導入補助金希望者をサポートするIT導入支援事業者の経験があります。IT導入支援事業者対象事業者の方で、補助金を活用したホームページ作成・リニューアルについて相談したい、ということがあればぜひご相談ください。

※年によっては、対象ベンダーでない可能性もございます。