「直帰率」や「離脱率」が高いページが多すぎると、サイトのパフォーマンスが上がらず、コンバージョン率のアップが見込めません。

しかし、改善策を考えたくても、そもそも「直帰率」と「離脱率」の違いがあいまいで……という場合もあるでしょう。そこで今回は、この2つの違いを解説し、それぞれの確認方法や改善策を紹介していきます。

直帰率とは?

ウェブサイトの「直帰率」とは、ユーザーがサイトを訪れたとき、最初にたどり着いたページだけを見て、すぐにそのサイトを去ってしまった割合のことです。

直帰率が高い場合、そのページだけでユーザーの必要な情報が全て得られたために去った可能性と、求めていた情報がなかったから去ってしまった可能性の両方があります。そのページへの流入キーワードや滞在時間なども併せて確認することでユーザーの満足度を調べ、ページへの満足度が低そうな場合や、全く別の情報が求められていた場合は、サイトの改善が必要になります。

離脱率とは?

「直帰率」と混同されやすいのが「離脱率」です。ウェブサイトにおける「離脱」とは、サイト訪問者がサイト内で次の段階に進まずに、他サイトに移動して退出したり、そのページを最後に、ブラウザを閉じたりすることです。

別サイトへのリンクをクリックして、そのサイトに移動することも「離脱」に含まれます。また、Googleアナリティクスの仕様では、「セッション中(※)に午前0時になること」やサイトを訪れてから30分以上放置したままにすることも「離脱」となります。「離脱率」とは、そのページが開かれた回数のうち、どのくらいの割合で「離脱」されたかを表すものです。コンバージョンにつながるページなど、重要なページで離脱率が高い場合は問題になるので、やはりサイトの改善が必要です。

※「セッション」とは、ユーザーがサイトを訪れてから離脱するまでの間に行う一連の行動のこと。

直帰率と離脱率の違い

では、「直帰率」と「離脱率」の違いはどこにあるのでしょうか。

Googleアナリティクスのヘルプでは、離脱率と直帰率の違いについて、次のように説明されています。

- 離脱率は、個々のページのすべてのページビューで、そのページがセッションの最後のページになった割合を示します。

- 直帰率は、そのページから始まったすべてのセッションで、そのページがセッションに存在する唯一のページだった割合を示します。

- ページの直帰率は、そのページで始まったセッションだけが計算の対象になります。

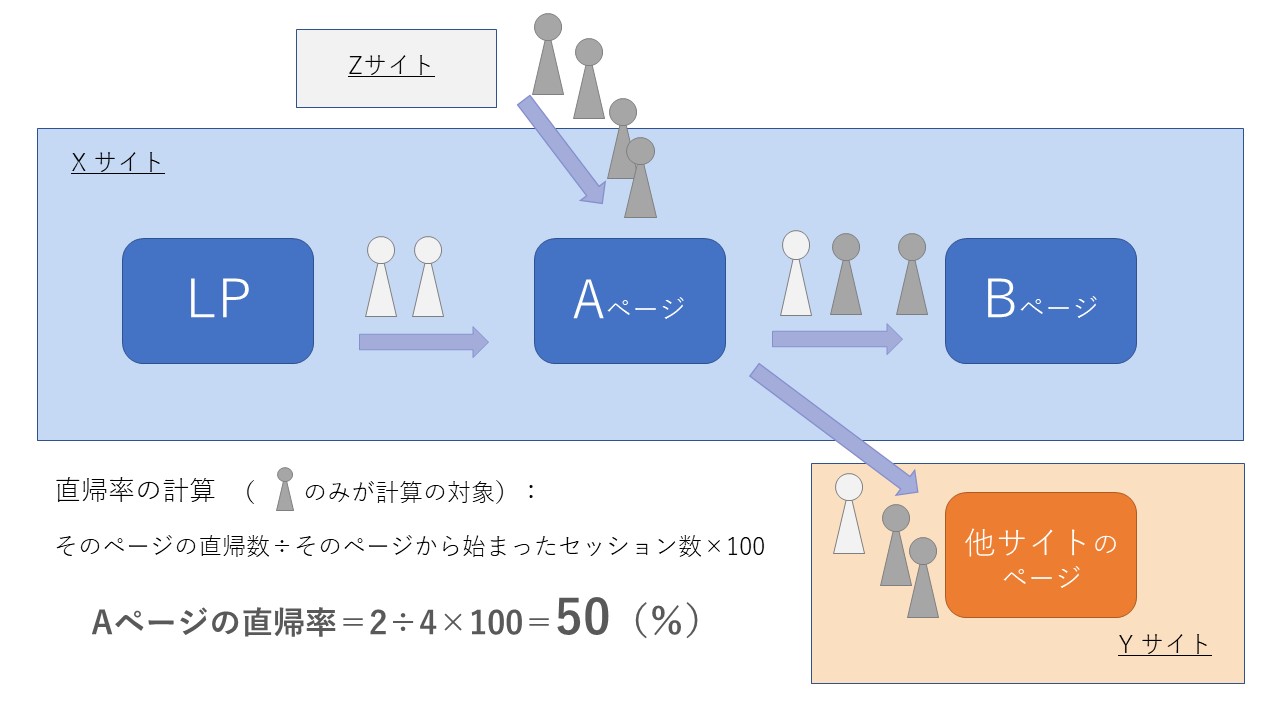

つまり、ユーザーがサイトを訪れたとき、最初のページを見てすぐに離脱してしまった割合が「直帰率」です。「そのページの直帰数÷そのページから始まったセッション数×100」という計算方法で導き出されます。直帰率の計算では、Googleアナリティクスのヘルプの3.で説明されているとおり、「そのページで始まったセッションだけが計算の対象になる」点がポイントです。

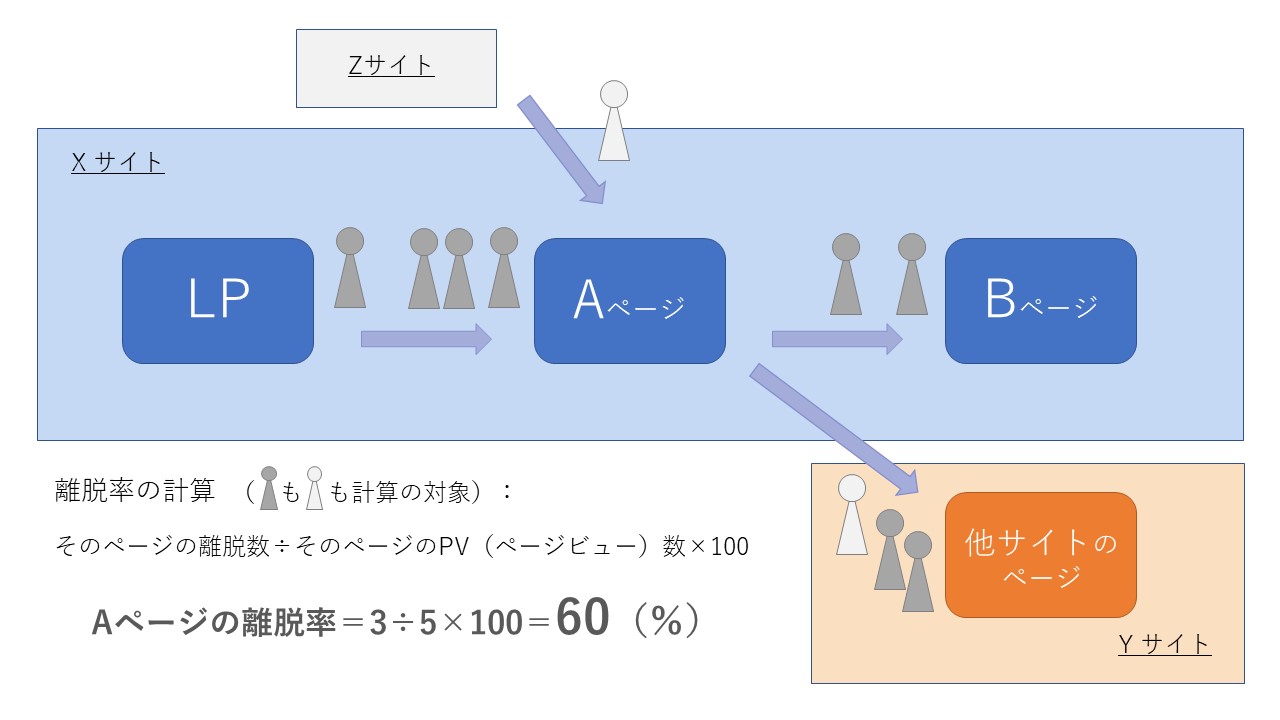

一方、あるサイトで1つのページの「離脱率」を計算する際には、そのサイト内で何番目にそのページを訪れたかにかかわらず、そのページから離脱した割合を導き出します。「そのページの離脱数÷そのページのPV(ページビュー)数×100」という計算方法になります。

計算例

もう少し長い期間の計算例をみてみましょう。

A、B、C、Dの4ページから成るサイトで、次のようなセッションがあったとします。(他にはセッションがないと仮定)

- 月曜日:Dページ>Cページ>Aページ>離脱

- 火曜日:Bページ>Aページ>離脱

- 水曜日:Cページ>Bページ>離脱

- 木曜日:Aページ>離脱

- 金曜日:Aページ>Dページ>離脱

- 土曜日:Dページ>離脱

この場合、離脱率と直帰率は、それぞれ以下のとおりとなります。

離脱率:

- Aページ:75%(Aページを含むセッションが4回、そのうちAページからの離脱が3回)

- Bページ:50%(Bページを含むセッションが2回、そのうちBページからの離脱が1回)

- Cページ:0%(Cページを含むセッションが2回、そのうちCページからの離脱は無い)

- Dページ:約66.7%(Dページを含むセッションが3回、そのうちDページからの離脱が2回)

直帰率:

- Aページ:50%(Aページで始まったセッションが2回、そのうちAページからの離脱が1回)

- Bページ:0%(Bページで始まったセッションが1回、そのうちBページからの離脱は無い)

- Cページ:0%(Cページで始まったセッションが1回、そのうちCページからの離脱は無い)

- Dページ:50%(Dページで始まったセッションが2回、そのうちDページからの離脱が1回)

先ほどの説明どおり、直帰率の計算では、「そのページで始まったセッション」のみが計算の対象になっており、そこが離脱率との大きな違いとなります。

直帰率と離脱率の確認方法

直帰率や離脱率は、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールによってチェックすることができます。Googleアナリティクスでの確認方法を簡単に説明します。

- Googleアナリティクスのレポート画面を開きます。

- 左側にあるメニューから「行動」→「サイトコンテンツ」→「すべてのページ」と進み、すべてのページのデータを表示します。

- ページごとのデータ一覧の右のほうに、「直帰率」と「離脱率」が表示されます。

ここで表示されるデータ一覧では、ページビュー数、ページ別訪問数、平均ページ滞在時間、閲覧開始数、離脱率なども同時に確認することができます。

Googleアナリティクスでは、ユーザーが最初に見たページをチェックし、そこで直帰率を確認することもできます。確認方法は以下のとおりです。

- Googleアナリティクスのレポート画面を開きます。

- 左側にあるメニューから「行動」→「サイトコンテンツ」→「ランディングページ」と進み、ユーザーがサイト内で最初に見たページのデータを表示します。

- ページごとのデータ一覧の真ん中辺りの「行動」の一項目として、「直帰率」が表示されます。

同じページで、「集客」や「コンバージョン」といった項目に関するデータも確認できます。

直帰率、離脱率の高さは何を意味する?

ここまで直帰率と離脱率の違いや確認方法を見てきましたが、そもそも直帰率や離脱率が高いことは何を意味するのでしょうか。最初のほうでも少し触れましたが、その辺りのことも含めて整理してみます。

直帰率が高い

直帰率が高いということは、必ずしも「そのサイトへの関心が低い」ことを意味しません。例えば、直帰されたページに広告(リンク)が貼ってあった場合、そこからのコンバージョンに至った可能性もあります。つまり、ユーザーがそのページの内容に関心を持ち、それに関連する商品やサービスを購入するために広告リンクをクリックしたということも考えられます。

そのほかにも、ページの性質によっては、「直帰率が低くて当然」あるいは、「直帰率が低いほうが望ましい」といったケースがあります。例えば、ユーザーは商品やサービスについて何か分からないことがあると「ヘルプページ」を訪れることがありますが、このヘルプページでは、知りたい情報を得たらすぐにサイトを去る人も多いでしょう。逆に、そのページに書いてあることが分かりにくくて何度も読み返したり、同サイト内の他のページやQ&Aのページを見てみたり……といったことが起こるようでは、ヘルプページとしての役割をよく果たしていないことになります。同様に、価格表が掲載されたページについても、直帰率が高くなる可能性があります。価格を知るだけの目的で訪れたユーザーは、そのページの情報だけで満足してしまうからです。

一方、サイトのホームページなど、同サイト内の他ページの閲覧につなげたいページでの直帰率が高いことは、問題となるでしょう。本来、サイト内の回遊を促す機能を果たすべきところ、それができていないことになるからです。この場合は、ユーザーを惹きつけるだけの魅力的なコンテンツになっているかを見直す必要があります。このとき、滞在時間も同時にチェックします。直帰率が高くても滞在時間が長い場合は、ユーザーの関心度は低くないかもしれません。ただし、欲しい情報がなかなか見つからないために同じページで留まっているだけ……という可能性もあるので、流入キーワードなども併せてチェックし、ユーザーの関心事と当該ページの内容が合っているかも確認します。

離脱率が高い

サイトを訪れたユーザーはいつかは離脱するので、離脱率が高いこと自体は問題にならないこともあります。問題になるのは、コンバージョンにつながるページなど、離脱されるべきではないページでの離脱率が高い場合です。

例えば、商品やサービスの購入ページでの離脱が多い場合は、画像やコピーに魅力がない、商品説明の信頼性が低いといったことも考えられます。あるいは、購入ボタンにたどり着くまでに通過するページでの離脱が多い場合は、購入するまでに時間がかかりすぎる、入力項目が多すぎるなどの可能性もあるでしょう。たとえそのサイトで扱っている商品やサービス自体に魅力があっても、ユーザーが安心して購入を決断できない、短時間で決済できないなどマイナス要素が多く含まれていると、離脱率は高くなってしまいます。ユーザーに提供する情報は必要十分に、ユーザーから集める情報(入力してもらう情報)は必要最小限にして、「買い物しやすい」と思ってもらうことが大切です。

資料請求ボタンがあるページでの離脱率が高い場合は、そのページやそこにたどり着くまでに通るページで、ユーザーを惹きつけることができなかったということが考えられます。あるいは、資料請求のボタンが小さかったり、色が目立たなかったりなど、ビジュアルにも問題があるかもしれません。そういったデザイン面も見直す必要が出てくるでしょう。

直帰率、離脱率の改善策

上で述べたことをふまえ、直帰率や離脱率が高い場合の改善策をまとめてみました。

直帰率が高い場合

先ほどご説明したとおり、「直帰率が高いページは全て改善しなければならない」というわけではありません。業界の平均などを目安とし、ページの性質もふまえながら、どのくらいの直帰率を目標とすべきかを検討しましょう。目標よりも直帰率が高い場合は、それを下げるために、以下のようなことを実践していきます。

- キーワードを見直す

ユーザーの検索キーワードをGoogleサーチコンソールなどで確認します。サイトの内容との関連性が薄いキーワードが使われているようなら、キーワードを見直す必要があります。ユーザーは「自分が求めていたサイトとは違う……」と感じて直帰している可能性があるからです。

- 広告を見直す

紛らわしい広告がないかもチェックします。「子供服の販売サイトなのに、玩具の販売サイトと勘違いされている」といったことが検索キーワード等から確認できた場合は、コピーを見直すなどの対策が必要です。

- コンテンツの質のアップ

コンテンツを全体的に見直します。内容がユーザーを惹きつけるだけの質と量を備えているか、競合サイトと差別化されているか、読みやすい文章になっているか、ビジュアルは魅力的かといった点をチェックしていきます。

- UIの改善

たとえコンテンツの内容がよかったとしても、UIに問題があれば、直帰率が高くなる原因になります。ページの読み込み時間(ロード時間)は長すぎないか、ポップアップが多過ぎないか、検索ボックスがわかりやすい位置にあるかといったことを確認します。動画や音声などが自動的に再生されるとユーザーが困ってすぐにブラウザを閉じたりする可能性があるので、NGです。また、モバイル最適化を行うことで、スマートフォンユーザーも確実に取り込めるようにします。

離脱率が高い場合

コンバージョンにつながるページなど、離脱されるべきではないページでの離脱率が高い場合は、やはりそれを下げるための対策が必要です。上記の「直帰率が高い」場合の対策に加え、以下のようなことを実践します。

- CTAボタンを見直す

「UIの改善」の一環とも言えますが、CTAボタンが見つけやすいかをチェックします。位置やカラー、大きさなどを全体的に見直していきます。

- 入力フォーム最適化

こちらも、「UI改善」の一種です。ショッピングサイトなどで、多くのユーザーが入力フォームに到達したものの、そこでの離脱率が高い場合は、入力フォームに問題がある可能性があります。入力項目の数は多過ぎないか、入力欄の幅は狭すぎないか、入力例がわかりやすく記載されているか、などを入力するユーザーの目線でチェックするようにします。

まとめ

今回は、直帰率と離脱率の違いやそれぞれの改善策について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

直帰率や離脱率に問題があるページの1つ1つに対して、今回ご紹介したような改善を行うことで、サイト内の回遊率を高めることができ、コンバージョン率をアップさせやすくなります。サイト全体のパフォーマンス向上のために、まずは個々のページの問題をつきとめることから始めましょう。