新しい店を開いたら、ビラを配ったりポスターを貼ったり、新聞に折り込みチラシを入れたりして集客活動を展開します。よほど人通りのよい場所に店を開いた場合は別ですが、集客をしなければお客を呼ぶのは困難だからです。

ホームページも同様で、開設して黙って待っているだけではお客さま(訪問者)は増えていきません。せっかく開いたホームページにたくさんのお客さまを呼びよせるには、集客を行う必要があります。

ホームページへの集客手法として、代表的なのはSEOとリスティング広告の2つでしょう。なかでもSEOは、お金をかけなくても実施できるうえに効果が見込めるため、ぜひ積極的に取り組んでいただきたい手法です。

この記事では、これからホームページの集客に取り組もうと考えている方に向けて、SEO対策のポイントを紹介します。

BtoBマーケティングを「戦略策定・計画立案」から、幅広くかつ中長期に渡ってお客様をご支援する、イノーバの伴走型マーケティング支援サービスも是非ご参照ください。

ホームページの集客に必須のSEO対策とは

はじめに、「そもそもSEOとは何か」について、簡単にお話ししておきましょう。SEOはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の頭文字を取ったもので、「エス・イー・オー」と読みます。

私たちがWeb上で情報を探すとき、まずGoogleやYahooなどの検索エンジンで検索を行いますね。そして、検索の結果表示されたリンクをたどって目的の情報を探します。検索結果の件数は入力したキーワードによって異なりますが、通常は何百、何千件、場合によっては何万、何十万、あるいはもっとたくさんのホームページが抽出されることもあるでしょう。

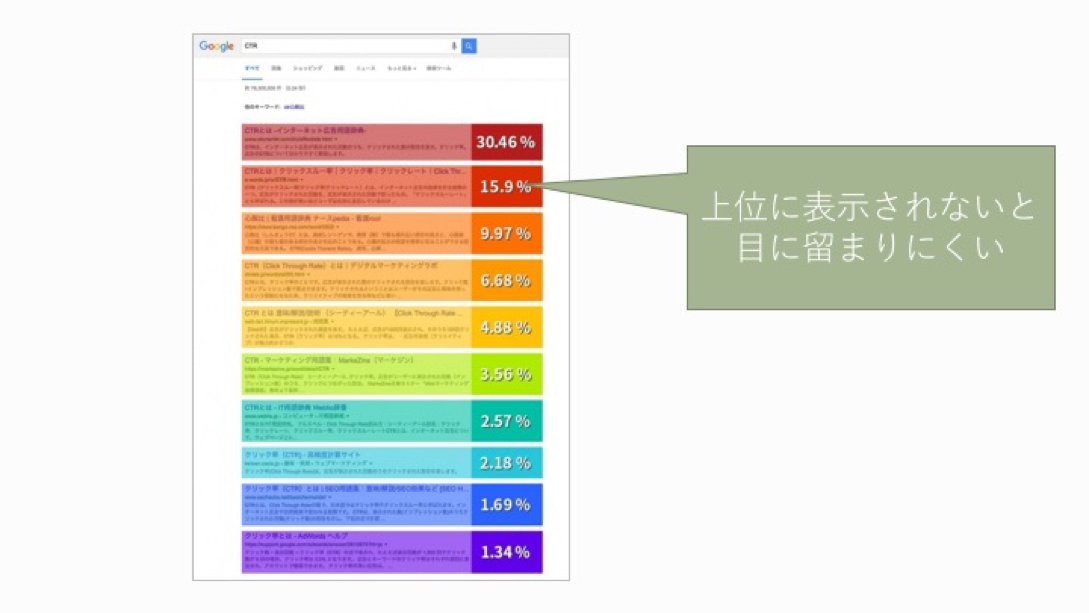

言うまでもないことながら、抽出された大量のページのすべてがユーザーの目に触れるわけではありません。多くの場合、クリックされるのは検索結果1ページ目の上から3~5番目くらいまでで、それ以降に表示されているページへのリンクがクリックされるチャンスは極めて少ない場合が多いです。つまり、狙ったキーワードで検索されたときに結果ページの上位に表示されなければ、ホームページへお客を呼ぶのは難しいのです。

そこで、できるだけ上位に表示させるためにホームページを最適化しようという考えが生まれ、その手法が「検索エンジン最適化(SEO)※1」と呼ばれるようになりました。

※1:「検索エンジン最適化」という名前で呼ばれていますが、「検索エンジンを最適化する」のではなく、検索エンジンに認められて上位表示されるように「自分のホームページを最適化する」と考えてください。

※1:「検索エンジン最適化」という名前で呼ばれていますが、「検索エンジンを最適化する」のではなく、検索エンジンに認められて上位表示されるように「自分のホームページを最適化する」と考えてください。

SEO対策の今・昔

検索エンジンでの上位表示のためホームページを最適化するという考え方は、検索エンジンが登場した当初からありました。しかし、具体的な対策の内容・方向性は、時代の流れとともに少しずつ変わってきています。

世のホームページ運営者がいわゆるSEOに本格的に取り組み始めたのは、1990年代後半頃だと言われています。その当時のSEO対策では、上位表示させたいキーワードを本文内にとにかくたくさん埋め込む、タグ内に大量のキーワードを含めるといった、今振り返ると荒っぽいテクニックが当たり前に用いられていました。当時の検索エンジンのアルゴリズムはまだ未熟で、ページ内のキーワード含有量や含有率を調整することで実際に上位表示を実現できていたからです。

また、一時期は「Googleは外部からの被リンクの数をホームページの評価基準にしているらしい」という説が世間に流布し、むやみやたらと相互リンクをし合ったり、SEO対策のためだけのリンクファームのようなものが流行し、「人工的に用意したリンクを売る」SEO対策業者が雨後のたけのこのように現れたこともありました。

しかし、検索エンジンの本質は「検索ユーザーにより良い検索結果を提供すること」です。ユーザーが求めていない情報しか載せていないにもかかわらず前述のような「検索エンジンの裏をかく」対策によって上位表示を狙うホームページは、検索エンジンとして本来は高く評価してはいけないのです。

Googleはそのようなスパム行為を排除するために検索アルゴリズムの改善を繰り返してきました。その結果、近年のSEOは「ターゲットユーザーが求める情報を適切に伝える」という本質を守ることこそが最良のアプローチである、という考え方が定着しつつあります。

SEO対策の8つのポイント

そうは言っても、やはり最低限押さえておくポイントはあります。この項では、これからSEOに取り組む人が押さえておくべきポイントを5つ紹介します。

① SEO対策キーワードの選定

SEOにおける最重要対策ともいうべきなのが、SEO対策キーワードの選定です。

先ほど述べたとおり、私たちはインターネット上で情報を探すとき、その情報に関連のあるいくつかのキーワードを使って検索します。このときに検索結果の上位に自社のホームページを表示させることができれば、ターゲットユーザーをホームページへ誘導できます。

つまり、「ターゲットユーザーが検索時に使用するであろうキーワード」で上位表示させることが、SEO対策の第一歩なのです。

SEO対策キーワードの選定は、慎重に行う必要があります。

ターゲットユーザーの関心と関連の低いキーワードを選んでも無駄ですし、関連があっても競合の多いいわゆる「ビッグワード」を選んでしまうと、上位表示させるのは簡単ではなくなります。

たとえば、40代女性向けのエイジング化粧品を販売するホームページのキーワードに「スイーツ」を選ぶ人はいないでしょう。「化粧品」というキーワードは間違いではありませんが、「化粧品」の検索結果は127,000,000件(Google/2017年1月26日調べ)もあり、検索結果ページの1ページには、@cosme(アットコスメ)や楽天など、化粧品の総合的な情報を掲載し、物販機能も備えた大型サイトや、DHC、ファンケル、ちふれといった有力ブランドが名を連ねています。これらを押しのけて上位に躍り出るのは、簡単なことではありません。

「エイジング 化粧品」「40代 化粧品」のように関連のある言葉をいくつか組み合わせ、適度に絞り込んだキーワードで対策することが大切です。

キーワード選定のプロセスについて語り始めると本が一冊書けてしまいますので、本稿では詳細は割愛しますが、キーワード選定は非常に重要な作業です。分析の結果なども参考に、適切なキーワードを選定しましょう。

顧客分析の参考:

②HTMLのチューニング

2つ目のポイントは、HTMLタグのチューニングです。GoogleやYahoo!といった検索エンジンの実態は、コンピュータのプログラムです。最近はAI技術の進歩によりテキストデータ解析の精度が上がってきているようですが、それでもやはり人間のように柔軟に文書を読みこなせるわけではありません。そこで、HTML文書をできるだけ検索エンジンに分かりやすい形に整えてあげるのです。

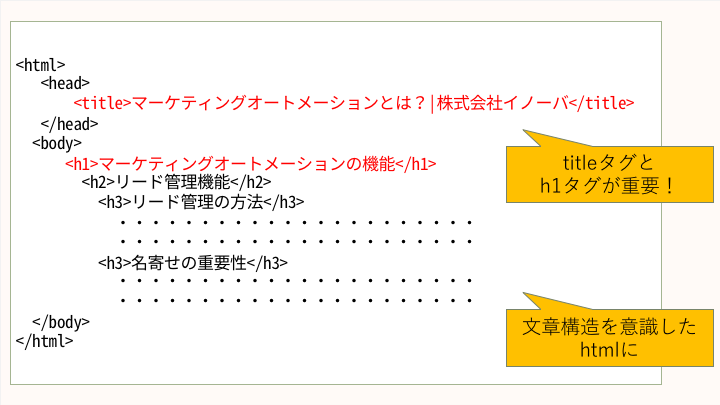

HTMLのチューニングにおいて見るべき箇所は多々ありますが、SEO対策として最低限やっておきたいのは、titleタグとh1タグのチューニングです。titleタグはページのタイトルを記述するためのタグです。検索エンジンはtitleタグの内容だけで表示順序を決めるわけではありませんが、このタグで記述されたタイトルは検索結果ページに表示されるものでもあるため、非常に重要な要素です。SEO対策キーワードを意識しつつ、ホームページの内容が一目で分かる自然なタイトルをつけましょう。

h1タグはページの「大見出し」を記述するためのタグです。大見出しはそのページの主題を表すものでもあるため、検索エンジンに重視される傾向があります。このため、SEO対策キーワードを適度に含めつつ、適切な見出しを記述してください。

また、検索エンジンがコンテンツをクロールしやすいよう、HTMLの構造を整えてあげることも大切です。HTMLは文字の色やレイアウトといったデザインを表現するためではなく、文書の構造を記述するための言語です。ですから、「まずタイトルがあり、大見出しがあり、中見出しがあり、小見出しの配下に地の文がある」といった構造がきちんとわかるように、HTMLのタグを正しく使うことが大切です。

③外部サイトからの被リンク

3つ目のポイントは、外部サイトからの被リンク獲得です。

前述したとおり、被リンクの数だけで勝負するようなSEO対策は、現在ではほとんど意味がありません(むしろ、行き過ぎた被リンク獲得施策はスパム扱いされてペナルティを受けるリスクすらあります)。

しかし、そうはいっても、外部サイトから全くリンクされないようなサイトとそれなりにリンクされているサイトのどちらがよいサイトなのかは、あえて考えるまでもありません。また、検索エンジンがインターネットを巡回(クローリング)してインデックスを作成する際にもページ間のリンクをたどりますので、他のページからリンクされていた方が巡回されやすくなるともいえます。

こうしたことを考慮し、自然な被リンクの獲得には力を入れるべきでしょう。

自社運営の別サイトがあれば相互にリンクを張る、関連会社やパートナー会社との間で相互リンクするなど、まずは身近なところから着手していくことをおすすめします。

④検索エンジンのインデックスを促す

4つめのポイントは、検索エンジンのインデックスを促す対策を打つということです。

検索エンジンはインターネットを巡回してどんなホームページがあるかを調査し、見つけたページをデータベースに登録していきます。これをWebサイトのインデックスと呼びます。インデックスされていないページは「まだ検索エンジンに知られていない」ということで、検索結果に表示されません。

インデックスは検索エンジンのクローラー(スパイダー)と呼ばれるプログラムによって自動的に行われ、こちらから「インデックスしてよ」と依頼することはできませんが、インデックスを促すためにできることはいくつかあります。

たとえば、Googleの場合はXML形式の「サイトマップ」を作成して送信するというのはポピュラーな手法です。サイトマップの作成、送信方法は、以下のページで確認できます。

また、ホームページの更新頻度を上げることでもクローラーにインデックスされる可能性を高められると言われています。無意味な更新を繰り返すのはNGですが、定期的に内容を見直し、コンテンツを更新していくこともSEO対策につながります。

なお、開設したばかりのホームページで、いつまでたってもGoogleの検索に表示されない……という場合は、Fetch as Googleというツールを使ってクロールの依頼をかけるのもよい方法です。Fetch as Googleの利用方法は、以下のページで確認できます。

⑤パンくずリストをつける

5つ目のポイントは、パンくずリストをつけること。パンくずリスト(breadcrumb list)はホームページ内のコンテンツの階層構造をユーザーに示すためのパーツで、通常はホームページの左上あたりに、階層を並べたハイパーリンクの形で配置されます。

ホームページにパンくずリストを設置すると、訪問者が「今、ホームページの”どこ”にいるのか」を把握しやすくなりますので、ユーザビリティの向上に役立ちますが、サイト内の階層構造をリンクの形で示すものでもあるため検索エンジンのクローラにとっても「道案内」の役割を果たし、SEO対策にも少なからず貢献するのです。

⑥ページ表示速度の改善

6つ目は少し技術的な話になりますが、ページの表示速度を改善するということです。

表示するのに著しく時間のかかるページはユーザビリティの面で劣るため、SEO的には不利であるとされています。もしも、表示されるのに10秒以上かかるなど著しく遅いのであれば、改善を検討しましょう。

ページの表示速度を改善する方法はいくつかありますが、ざっくりフロントエンドの対策とサーバーサイドの対策とに分けて考えることができます。フロントエンドの対策としては、ページ内にあまり大量の画像や動画などを表示しない、画像のサイズを小さくする、大量のCSSファイルやJavaScriptファイルなどを読み込ませない、といった工夫を挙げられます。

サーバーサイドの対策は、Webサーバー自体の処理速度を向上させるようにシステム的なチューニングを行うというものです。自社でWebサーバーを運用していて、かつホームページの表示速度に問題がある場合は、サーバーを管理するエンジニアの力を借りてチューニングを行いましょう。また、レンタルサーバー(ホスティング)上でホームページを運用しているのであれば、サーバーの乗り換えによって処理速度を改善できる場合もあります。

HTMLのチューニングや被リンク対策などを行ったうえで、どうしても結果が出ない場合は、こういった対策についても検討してみるとよいでしょう。

⑦良質なコンテンツを増やす

7つ目のポイントは、良質なコンテンツを増やすということ。

ホームページの主役は結局のところコンテンツですから、良いコンテンツをコツコツと作り続けることが、地味なようでも最良のSEO対策になります。

もちろん、やみくもにコンテンツの量だけ増やせばよいというものではありません。

ターゲットユーザーがどのような情報を求めているかをきちんと把握し、適切な情報を分かりやすい形で提供することが大切だといえます。

なお、コンテンツを追加したら、前述のようなHTMLチューニングを含めたSEO対策を施すこともお忘れなく。

⑧SNSでのシェアについて

最後に、SNSでのシェアがSEOに関係するかどうかについてお話しておきましょう。

SNSが一般に普及し、いろいろな意味で私たちの生活に重要な役割を果たすようになりました。最近の若い人からは、検索エンジンの検索結果よりSNS上でシェアされてきた情報を信頼する……というような話もちらほら耳にします。

このSNSに関して、「SNSでたくさんシェアされたページの検索順位が上がった」という現象が時折見られます。これを受けて、SEO対策のためにSNS上でのシェア獲得に取り組むケースがありますが、Googleは2015年8月の時点で「SNS上でのシェアと検索順位の間に直接の関係はない」と回答しています。

English Google Webmaster Central office-hours hangout(英語動画)

ただ、この回答にある「直接の」というのがポイントです。つまり「間接的な効果」は否定していません。SNSでたくさんシェアされるページというのは、そもそもユーザーに好まれる良質なコンテンツであると考えることはできます。また、SNS経由でそのページのコンテンツを見たユーザーがブログからリンクを張ることで、被リンクの数が増える効果も期待できます。

シェアやいいねを増やすためにスパム的な活動をするのではなく、「SNSでシェアされるような(良い)コンテンツを作る」よう心がけることが、結果的にSEO対策につながると考えることはできそうです。

SEO対策の本質は「ユーザーの視点で考えること」

以上、ホームページ集客におけるSEO対策の概要と、押さえておくべき8つのポイントを紹介しました。

検索エンジンを提供するGoogleやYahoo!などは、検索をするユーザーをたくさん集めて、そのユーザーに向けた広告の機会を広告主に販売することでビジネスを成立させています。検索エンジンは1人でも多くのユーザーを引きつけるため、「ユーザーの求める情報を適切に提供する」ことを最優先事項としてアルゴリズムを設計しています。

ですから、SEO対策を実施する際には、単なるテクニックに走るのではなく、常にターゲットユーザーが求める情報を正しい形で提供することを心がけましょう。それこそが、検索エンジンに高く評価され、安定した検索順位とアクセス数の獲得につながります。

弊社イノーバでは、SEO戦略の設計からコンテンツ制作まで、BtoBマーケティングを幅広くサポートする伴走型マーケティング支援サービスを提供しています。SEO対策を始めたいが社内リソースが不足している、専門的なアドバイスが欲しい、といった課題をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。中長期的な視点でマーケティング活動を強力にバックアップいたします。

<おすすめの記事>

- SEO(検索エンジン最適化)とは? 概念から対策方法のまとめ

- 集客に成功するホームページ制作の手順と流れ

- 【完全マニュアル】ホームページリニューアルを成功させるための8つのステップ

- ホームページ集客の10の手法と正しい選び方

- ホームページ集客の王道! SEOの本筋「コンテンツSEO」とは

- ホームページ集客の必須施策メルマガの基本

- 10ステップでわかるFacebook企業ページの作成・運用方法と事例19選

- 成果を上げる「型」がある!<2021年版>BtoB向けホームページ制作・運用完全ガイド&最新事例集

Q. SEO対策で最も重要なのは何ですか? A. SEO対策で最も重要なのは、適切なキーワード選定です。ターゲットユーザーが実際に検索で使うキーワードを見極め、競合サイトとの兼ね合いも考慮しながら最適なキーワードを選ぶ必要があります。

Q. 外部サイトからのリンクを増やすにはどうすればよいですか? A. 自然な形での被リンク獲得が理想的です。まずは関連会社やパートナー企業との相互リンクから始めるのがおすすめです。また、オリジナルの良質なコンテンツを作成し、他サイトから自然にリンクされるよう努めましょう。

Q. ページの表示速度が遅いのですが、どうすればよいですか? A. 表示速度改善にはフロントエンドとサーバーサイドの両面からアプローチが必要です。画像サイズの最適化や不要なファイルの削減などフロントエンドの対策と、Webサーバーのチューニングなどサーバー側の対策を総合的に行いましょう。

Q. SNSでのシェアはSEOに影響しますか? A. GoogleによるとSNSシェアと検索順位に直接の関係はないようです。ただし間接的な効果はあると考えられ、SNSでよくシェアされる良質なコンテンツは結果的に高い評価を受けやすい傾向にあります。

Q. SEO対策の効果はどれくらいで現れますか? A. SEO対策の効果が現れるまでには一定の時間がかかります。新しいページへの評価は早くて1~2ヶ月、既存ページの評価の変動も2~3ヶ月かかるのが一般的です。地道な取り組みを継続することが大切だと言えます。

Q. 検索エンジンに評価されやすいコンテンツとは? A. ユーザーの求める情報を過不足なく分かりやすく伝えるコンテンツが評価されやすい傾向にあります。キーワードを意識しつつも、不自然な文面は避け、ユーザー目線で有益な情報を心がけましょう。定期的な更新も重要です。

Q. SEO対策に必要な知識やスキルはどう身につければよいですか? A. SEOは範囲が広く専門性も求められるため、体系的に学ぶのは容易ではありません。基本的な考え方は様々な記事で学べますが、高度な内容はSEOの専門家のアドバイスを受けながら実践的に学ぶのが効率的だと言えます。